Thales Junqueira detalha o processo criativo por trás da direção de arte de ‘O Agente Secreto’

De “O Som ao Redor” ao novo e aclamado longa de Kleber Mendonça Filho, Thales reflete sobre arquitetura, cor e a política da imagem no cinema brasileiro

Por Daniele Agapito

Guardamos essa entrevista, feita no fim da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, para que todos tivessem tempo de assistir “O Agente Secreto” antes que entrássemos numa apuração sobre os detalhes da obra, restrita à bolha dos festivais. Agora, com o filme do diretor Kleber Mendonça Filho já ultrapassando a marca de um milhão de espectadores, raridade para produções brasileiras encabeçadas fora do eixo Rio–São Paulo, e rendendo belas manchetes na mídia internacional, além de estar pré-indicado ao Oscar nas categorias Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, para Wagner Moura, parece o momento certo.

Não à toa, a BBC do Reino Unido define “O Agente Secreto” como um “thriller político estiloso e vibrante”. Quem sai das salas de cinema comenta a estética do longa, é de encher os olhos. Um dos responsáveis por essa beleza toda é Thales Junqueira, que assina a direção de arte.

Mineiro de nascença e recifense por acaso, Thales Junqueira vive em Pernambuco desde os anos 90, quando chegou à capital com a família. É um homem alto, aparentemente sério, formado em jornalismo e ciências sociais, frequentemente confundido com algum ator galã, e que não tem medo de cores, algo notável tanto nos filmes que assina quanto fora deles. No dia da entrevista, vestia camisa preta de manga longa e calça amarela, larga, risca de giz, combinação impensável para alguns, mas que revela atenção ao assunto e ousadia, marcas do seu trabalho.

Esperei que apagasse o último cigarro e começamos a conversa no foyer do Teatro Cultura Artística:

Cine Ninja (CN): Circulando pelos festivais, fiquei sabendo que, antes de Kleber te conhecer, ele tinha uma certa resistência à interferência da direção de arte nos projetos dele. Como foi que você o convenceu do contrário?

Thales Junqueira: O primeiro trabalho que fiz com Kleber foi em “O Som ao Redor”. Eu era assistente de direção de arte do Juliano Dornelles. A partir de “Aquarius”, assumi a direção de arte e, desde então, fizemos juntos “Aquarius”, “Bacurau” e agora “O Agente Secreto”.

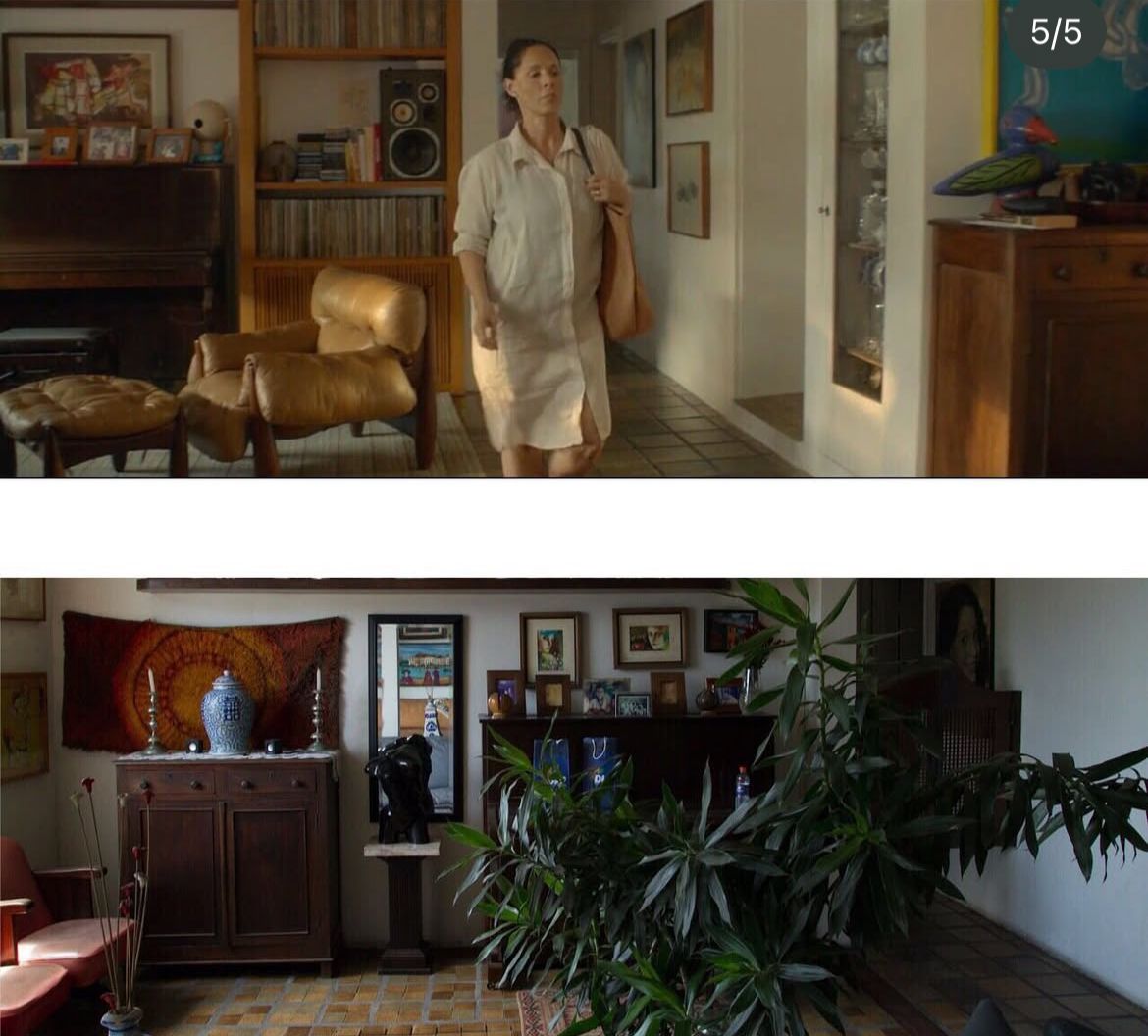

Essa resistência começou a se dissipar em “Aquarius”. O filme tinha uma locação principal, que era o edifício Aquarius, filmamos, na verdade, no edifício Oceania, em Boa Viagem, e o apartamento da Clara, que é um personagem central do filme. “Aquarius” também é um filme sobre arquivos, sobre uma mulher resistindo naquele espaço, então o espaço precisava ser muito bem compreendido.

Lembro que, numa das primeiras conversas, Kleber disse que achava importante que qualquer pessoa que visse o filme entendesse tão bem o apartamento, os espaços e a relação entre eles, que fosse capaz de desenhar a planta do lugar. Isso já mostrava alguém muito mais aberto à ideia da direção de arte.

Talvez o que mais tenha levado Kleber definitivamente para a direção de arte em “Aquarius” tenha sido a pequena reconstituição de época. O filme começa em 1980, com uma cena na praia de Boa Viagem: Clara chega com o irmão e os sobrinhos, atravessa a avenida, entra no prédio, e acontece o aniversário da tia Lúcia. Ali vi, pela primeira vez, um interesse muito grande dele pelos detalhes de arquitetura, pelos interruptores de época, por tudo isso.

Depois, numa coletiva em Brasília, ele disse que se convenceu da importância da direção de arte quando viu o projeto do apartamento da Clara. A gente tinha uma locação que, a princípio, ele considerava praticamente pronta. Era o apartamento de uma dentista que mora no Oceania há muitos anos. Eu fiz um desenho que transformava completamente aquele espaço.

Na primeira visita à locação, estávamos eu, Kleber e Pedro Sotero. Comecei a apontar possibilidades, mas senti que, naquele momento, parecia algo quase desnecessário para ele, não senti muita empolgação. Mas quando viu os desenhos, ele disse: “Uau, vamos nessa. É isso.” Acho que foi ali, em “Aquarius”. Essa relação se intensificou em “Bacurau” e ganhou um contorno ainda mais próximo em “O Agente Secreto”.

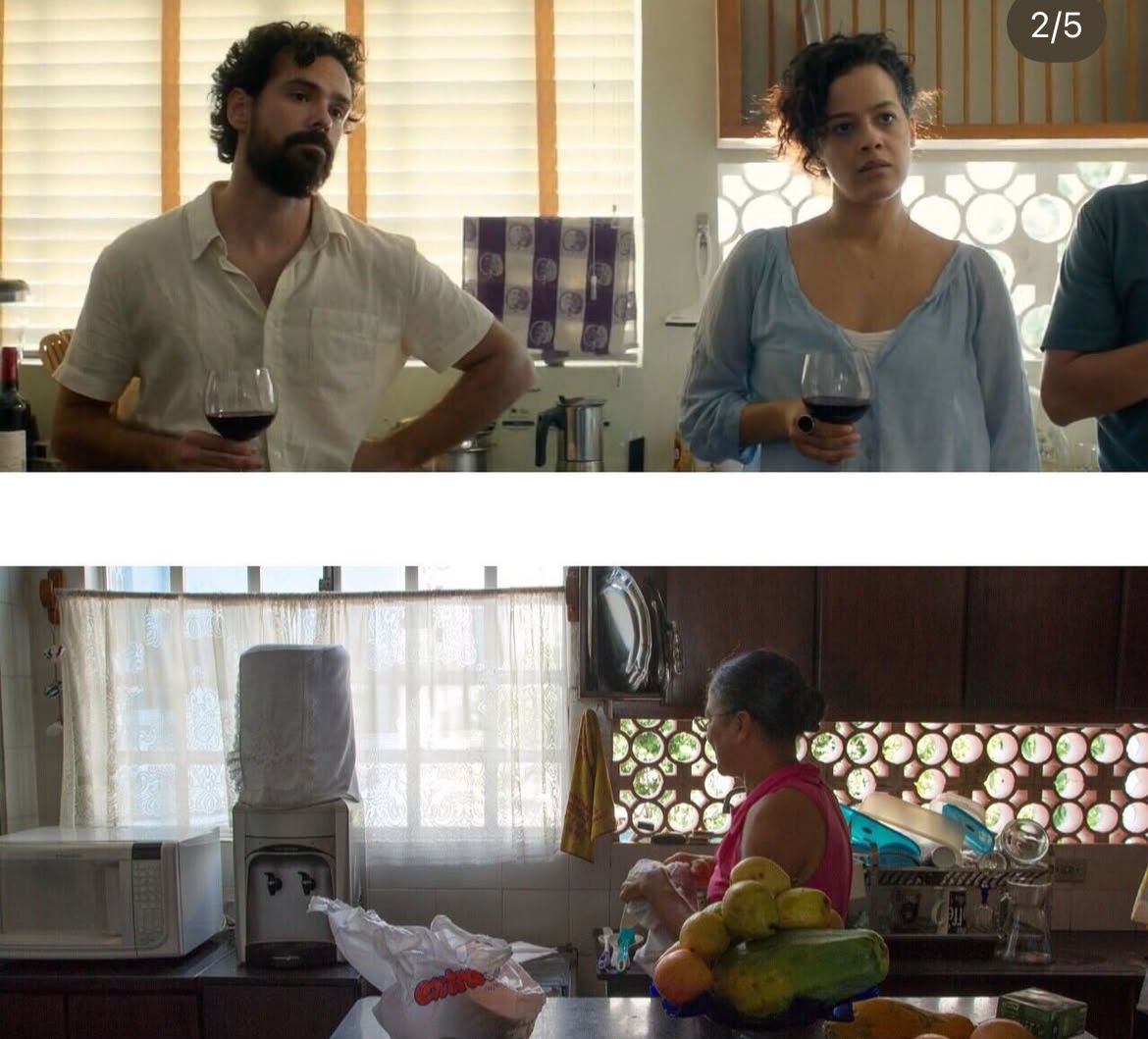

CN: Falando de “O Agente Secreto”, algo que me chamou muito a atenção é que, apesar de boa parte do filme se passar durante a ditadura militar, você opta por uma paleta extremamente colorida. Não é aquele filme de ditadura cinza, soturno. Como você pensou o mood do longa e esses contrastes?

TJ: Para mim, era fundamental que aquele 1977 do filme levasse as pessoas a se sentirem lá, e não observando o passado com o distanciamento de algumas décadas. Essa vitalidade, essa vida pulsante nas cores, no design, era da maior importância.

O cinema brasileiro, felizmente, tem um grande interesse pela ditadura militar. São muitos filmes, muito diferentes entre si, alguns ótimos, outros nem tanto, mas existe uma leva significativa que aborda esse período. Em boa parte deles, há uma tendência a um visual mais soturno, o que é absolutamente compreensível, já que lidam com os aspectos mais traumáticos da ditadura: tortura, repressão, guerrilha urbana, os chamados “anos de chumbo”.

Mas a verdade é que os anos 1970 foram extremamente coloridos. Talvez, no século XX, as décadas de 50, 60 e 70 sejam as mais multicoloridas na experiência cotidiana: nas ruas, no design, nos automóveis, nos tecidos. Era muito importante levar essa vida pulsante para o filme.

Sempre me pareceu interessantíssimo que esse visual funcionasse como um contraponto, já que o filme toca num trauma brasileiro e latino-americano. Não queria que a estética caminhasse de mãos dadas com uma carga exclusivamente sombria, até porque o filme também tem momentos muito engraçados e divertidos.

Já nas cenas dos anos 2000 em diante, existe um minimalismo, uma coisa mais monocromática. Eu acho que a gente está mais triste hoje. Tenho certeza de que o mundo, nas últimas décadas, tomou uma rota muito cromofóbica na arquitetura, no design de interiores, nos automóveis, nas roupas. Basta andar nas ruas: o mundo perdeu muita cor.

Existem muitos estudos sobre cromofobia que falam desse achatamento do espectro cromático, especialmente no Ocidente. Isso chega ao cinema. Por isso, conversei muito com a figurinista Rita Azevedo e pedia um figurino mais cromofóbico: azul, preto, branco, cinza, com poucos pontos de cor. Acho que o cinema, pelo menos para mim, é um espaço de cura sempre que possível.

CN: Para quem não é da área, o que faz, afinal, um diretor de arte no cinema?

TJ: O diretor de arte é o principal responsável por transfigurar a dramaturgia, o texto, em discurso estético. Ele pega o texto e transforma em imagem, materializa aquilo que está escrito. De certa forma, a direção de arte responde por tudo aquilo que a câmera enquadra, excetuando atores e figuração, e, ainda assim, trabalha diretamente com eles por meio de composição, cor e espaço.

É um trabalho profundamente ligado à fotografia. A imagem do filme nasce dessa parceria.

CN: Você tem uma relação muito forte com o Recife. Como essa cidade atravessa o seu trabalho?

TJ: Eu me mudei para o Recife muito novo, com oito anos. Fui com meus pais e moro lá desde então. Tenho família em Belo Horizonte, mas me considero pernambucano, porque grande parte da minha identidade humana e artística vem do Recife.

Tenho ficado pouco lá, apesar de gostar muito da cidade. Confesso que, cada vez que volto, sinto o Recife mais problemático. Existem pontos de acupuntura urbana interessantes, como um parque que abriu uma relação com o rio, algo raro na cidade, mas, no geral, acho que o Recife fez escolhas muito duras nas últimas décadas.

Boa Viagem, por exemplo, é uma praia maravilhosa, mas não própria para banho por causa do risco de ataque de tubarão. Os prédios são altos e muito próximos da orla, projetam sombra na praia. A cidade foi perdendo essa relação com o mar. Entre as capitais litorâneas brasileiras, Recife talvez tenha a relação mais estranha com a própria praia. Isso é sintoma de escolhas equivocadas.

CN: No cinema de Kleber existe uma tentativa quase romântica de resgatar a cidade, especialmente o centro. Você interfere nesses espaços para reimaginar o Recife?

TJ: No cinema, a gente pode fazer o que quiser. Um exemplo que adoro é em “Aquarius”: há um plano em que vemos o carro da Clara, com ela e o sobrinho, depois de ouvirem Bethânia. A câmera vai abrindo e revela o centro do Recife. As Torres Gêmeas, dois prédios terríveis, construídos de forma arrogante em relação ao bairro histórico de São José, apareceriam ali.

Kleber disse: “Vou apagar esses prédios.” E apagamos. O filme é naturalista, se passa em 2015/2016, quando aqueles prédios já existiam. Ainda assim, escolhemos retirá-los da paisagem. O cinema pode reimaginar a cidade.

O cinema de Kleber é profundamente apaixonado pelo Recife. Muitas vezes penso que ainda resisto a morar lá porque o cinema dele existe. É uma forma de dizer: vamos fazer dessa cidade um lugar possível. Um cinema capaz de pensar e repensar o Recife, de lançar outras possibilidades para ele.

CN: Agora que “O Agente Secreto” estreou fora do circuito de festivais, me conta do que você mais se orgulha nesse projeto?

TJ: Eu me orgulho muito das ruas. A rua é quase um problema a ser evitado no cinema brasileiro, especialmente em filmes de época, porque nossas cidades foram muito maltratadas ao longo das décadas. Enfrentar a rua é sempre um desafio.

Em “O Agente Secreto”, a gente insistiu nisso e foi muito bem-sucedido. A sensação de cidade viva vem do fato de não estarmos enclausurados em interiores. Existe uma ambição cinematográfica em mostrar a cidade.

Acho que as pessoas que viveram no Recife ficam muito tocadas ao ver aquelas paisagens no filme. É poderoso revisitar esses espaços, voltar à memória.

A cena da laursa, por exemplo, não estava apenas no roteiro. A referência veio de uma fotografia feita pela Emilie Lesclaux, durante uma viagem de carro de volta ao Recife, num contexto quase carnavalesco. Alguém brincando de laursa abordou o carro dela na janela, exatamente como acontece no filme. Aquela imagem virou o quadro da cena: ela se aproximando, ameaçadora na janela.

CN: É minha cena favorita.

Sem mais spoilers, “O Agente Secreto” continua em cartaz nas principais salas de cinema do país.