Entrevista | Maria Luiza Pereira Gonçalves e o Clima Queer: pensar o clima é pensar o corpo e o território

Clima Queer une justiça climática e diversidade para transformar cuidado, corpo e território em resistência.

por Diego do Subúrbio

Em um mundo em que as crises climáticas e sociais se entrelaçam, vozes como a de Maria Luiza Pereira Gonçalves surgem como faróis de resistência e esperança. Mulher bissexual, recifense e pesquisadora, Maria Luiza tem dedicado sua trajetória à construção de pontes entre justiça climática e direitos humanos, sempre a partir de uma perspectiva diversa, afetiva e comunitária.

Mestranda em Direitos Humanos pela UFPE e fundadora do coletivo Clima Queer, ela transforma suas vivências em mobilização e formação de jovens LGBTQIAPN+, mostrando que pensar o clima também é pensar em cuidado, território e pertencimento.

Nesta entrevista, Maria Luiza fala sobre a urgência de incluir a diversidade no centro das pautas ambientais — lembrando que discutir o clima é, antes de tudo, discutir as formas de viver e resistir neste planeta compartilhado.

O que te motivou a unir as pautas da justiça climática com as lutas LGBTQIAPN+ e quais foram os primeiros passos para transformar essa ideia em movimento?

O que me motivou foi o silêncio em torno dessa pauta — e o lugar de onde eu venho. Nasci e cresci em Recife, uma das cidades mais vulneráveis à crise climática no mundo e também uma das mais desiguais do Brasil. Cresci vendo esse contraste todos os dias: o CEP da sua casa define se você terá acesso a esgoto tratado, moradia digna ou segurança. Quando você vem de um lugar como esse, sendo uma pessoa LGBTQIAPN+, entende desde cedo que o mundo não é neutro, e que, em algum momento, você vai precisar tomar um lado.

Eu tomei o meu em 2022, quando mais de cem pessoas morreram em deslizamentos em Recife. Nenhuma dessas vidas foi lembrada nos planos de adaptação climática da cidade. Isso diz muito sobre o tipo de cidade em que vivemos: uma cidade que não protege quem mais precisa.

Ao levar essa experiência para a academia, percebi que o debate sobre justiça climática ainda é técnico, branco, masculino e heterocentrado. Ninguém falava sobre os corpos que estão na linha de frente — os que sentem mais calor, mais fome, mais medo. Isso não é acaso, é projeto. A política climática, assim como a urbana, nasce de uma lógica colonial e cisheteronormativa que define quem tem direito à cidade.

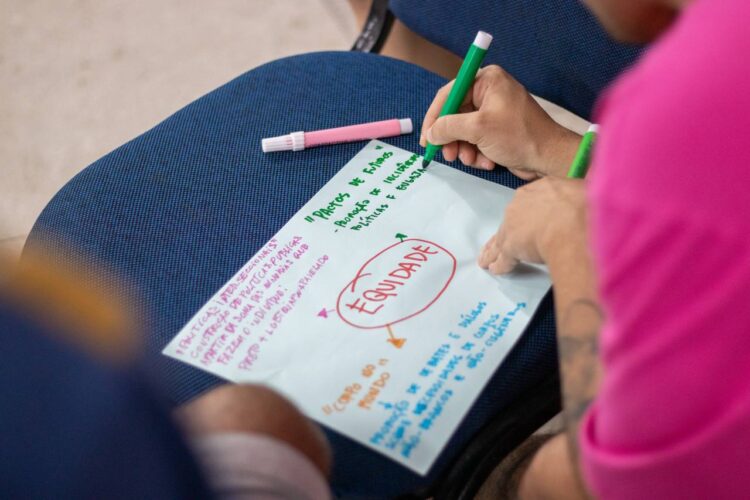

O Clima Queer nasce como resposta a tudo isso: uma forma de organizar nossa raiva e transformar o apagamento dos corpos dissidentes em movimento e ação política. Começamos com oficinas de escuta em territórios periféricos, conectando corpo, território e clima. Dessas trocas, criamos uma metodologia de resistência e cuidado, porque falar de mudanças climáticas a partir da vida real também é uma forma de resistência.

De que forma vocês buscam tornar o debate sobre meio ambiente

mais diverso e inclusivo?

O primeiro passo do Clima Queer é entender que o meio ambiente não é algo externo — ele é o corpo que habitamos, o bairro que atravessamos, a cidade onde vivemos. Em Recife, falar sobre meio ambiente é falar sobre calor extremo, morros, enchentes, saneamento precário, racismo e transfobia ambiental. Tornar o debate mais diverso significa começar escutando quem está dentro do problema, e não quem observa de longe.

O Clima Queer traz pessoas LGBTQIAPN+ para o centro da conversa, partindo de suas experiências concretas — de como o clima afeta seus corpos e territórios. Nas oficinas, ninguém precisa falar como especialista: a vivência é o ponto de partida. Valorizamos uma linguagem acessível, livre de termos técnicos, e rompemos com a ideia de que só certos perfis podem falar sobre crise climática. Essa pauta é de todos — e, sobretudo, de nós que vivemos diariamente os efeitos da crise em nossos corpos e comunidades.

A crise climática afeta todas as pessoas, mas não de forma igual.

Como ela impacta, de maneira específica, a população LGBTQIAPN+,

especialmente pessoas pretas, trans e periféricas?

A crise climática não cria desigualdades do zero — ela as amplifica. Cada desastre ambiental revela o que a sociedade insiste em não ver: que a tragédia tem cor, gênero, classe e território. Corpos negros, trans e periféricos são os que mais sofrem. Enquanto alguns conhecem o impacto pelas notícias, outros sentem na pele — nas casas de brasilit que fervem com 40 °C, nos morros que desabam, nos canais que transbordam.

São territórios historicamente empurrados para as margens das cidades, onde vive a maioria das pessoas negras, periféricas e LGBTQIAPN+. Em nossas oficinas, ouvimos relatos de pessoas impedidas de acessar abrigos públicos durante enchentes — uma violência não só ambiental, mas também social, política e institucional. Recife é um retrato disso, mas poderia ser Belém, Salvador, Manaus, Rio ou São Paulo.

Enquanto uns vivem em bairros arborizados, com drenagem e infraestrutura, outros sobrevivem sem saneamento, sombra ou proteção. Para muitos, o chamado “evento climático extremo” é apenas o cotidiano. É por isso que dizemos: a crise climática é também uma crise social e política, resultado de séculos de racismo ambiental e abandono.

Ainda assim, esses corpos que vivem o colapso todos os dias são também os que podem oferecer respostas criativas, solidárias e transformadoras para enfrentá-lo de forma justa.

O que significa, na prática, falar em uma justiça climática queer?

Falar em justiça climática queer é propor uma nova forma de imaginar o mundo. O colapso ambiental que vivemos não é apenas ecológico — é civilizatório. O mesmo sistema que marginaliza corpos dissidentes é o que devasta florestas, precariza territórios e transforma vidas em descartáveis.

A justiça climática queer nasce da recusa à neutralidade. Ela afirma que não há ecologia possível sem política, sem enfrentar o racismo, o patriarcado e todas as formas de opressão. Parte do princípio de que nosso corpo é o primeiro território, e defendê-lo é defender o planeta.

Pessoas LGBTQIAPN+ carregam uma potência revolucionária. Ao afirmarem quem são, desafiam o binarismo, a propriedade, a exploração e o controle — as mesmas estruturas que sustentam a destruição ambiental. Ser quem somos já é uma forma de resistência climática.

Nas rodas e oficinas do Clima Queer, tudo o que trocamos vira política. A justiça climática queer é resistência, mas também reinvenção: um convite para sonhar um mundo com mais cuidado, desejo, liberdade e justiça social.

Quais caminhos ou políticas públicas você considera urgentes para

garantir que a população LGBTQIAPN+ esteja protegida, representada e

incluída nas discussões climáticas?

O primeiro passo é reconhecer a lacuna — e ela é enorme. No Brasil, a maioria das políticas climáticas ignora as populações mais vulneráveis. Em Recife, mesmo sendo uma cidade à beira do colapso ambiental, o plano municipal de sustentabilidade não cita pessoas negras, trans, periféricas ou LGBTQIAPN+. As instituições ainda tratam o clima como uma questão técnica, e não social.

Precisamos mudar essa lógica: produzir dados, diagnósticos e planos de adaptação que reconheçam a diversidade dos corpos e dos territórios. Não basta falar genericamente em “populações vulneráveis” — é preciso nomear, garantir orçamento, metas e indicadores específicos.

Também é urgente democratizar a governança climática: pessoas LGBTQIAPN+ devem estar em conselhos, conferências e espaços de decisão, e não apenas sendo consultadas. Além disso, justiça climática envolve direitos básicos — moradia, mobilidade digna, saúde mental, cultura e renda. Quando o Estado garante dignidade, fortalece a capacidade de adaptação e resistência das pessoas.

Outro ponto essencial é a educação climática comunitária, como fazemos no Clima Queer — formações criadas por e para pessoas LGBTQIAPN+, partindo de suas realidades. A transformação não virá de cima, mas da nossa capacidade de imaginação e reinvenção. Ser uma pessoa queer no Sul Global, com consciência de classe, é propor saídas onde não há caminho. E é isso que fazemos desde sempre.

O Clima Queer mostra que há futuro — e que esse futuro é coletivo.