Da Rio 92 à Belém 25: o papel do Brasil nas negociações climáticas

Da conferência que iniciou a diplomacia do clima à COP30 na Amazônia, o Brasil tenta transformar protagonismo em resultados

por Yasmin Henrique

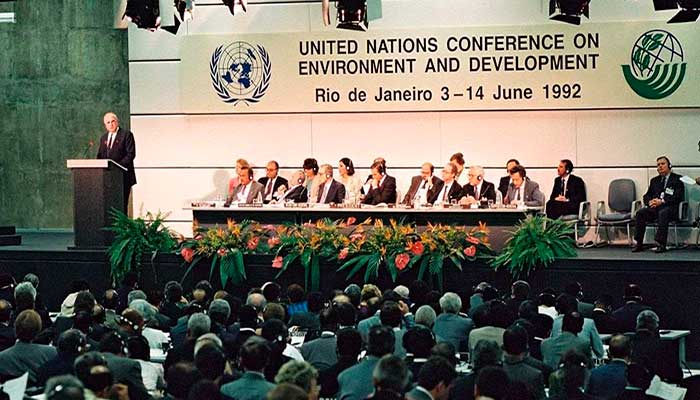

Trinta e três anos separam a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento — a histórica Rio 92 — da próxima COP30. Nesse período, o Brasil transitou entre o protagonismo — de anfitrião do encontro que inaugurou a governança moderna do clima, influenciando acordos que moldaram a política climática global — e o isolamento — quando de 2019 à 2022 deixou enfraquecer as fiscalizações contra o desmatamento e foi criticado internacionalmente.

A Rio 92 reuniu mais de 170 chefes de Estado e cerca de 30 mil participantes, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Dela nasceram três dos principais tratados ambientais vigentes:

- a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC);

- a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB);

- a Convenção de Combate à Desertificação (UNCCD).

Também foi na Rio 92 que foi formalizado o princípio das “responsabilidades comuns, porém diferenciadas”, defendido ativamente pela diplomacia brasileira. A lógica é simples: todos devem agir contra o aquecimento global, mas países desenvolvidos — responsáveis pela maior parte das emissões históricas, segundo o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) — precisam fazer mais. A partir dali, reuniões anuais passaram a ser realizadas, as Conferências das Partes (COPs).

Protocolo de Kyoto, PPCDAm e o Acordo de Paris

Cinco anos depois da Rio 92, em 1997, países negociaram o Protocolo de Kyoto. O Brasil não tinha obrigação legal de reduzir emissões por ser país em desenvolvimento, mas teve papel determinante na criação de um dos principais instrumentos do acordo: o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). O mecanismo foi inspirado em proposta técnica apresentada pela delegação brasileira, registrada nos anais de negociação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC).

Com o MDL, países industrializados poderiam compensar parte de suas emissões investindo em projetos de energia renovável e conservação em países em desenvolvimento. Na década seguinte (2000 a 2010), o Brasil se tornou um dos líderes em registro de projetos MDL, segundo o Banco Mundial.

Em 2004, o país lançou o PPCDAm — Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, envolvendo fiscalização, regularização fundiária e monitoramento via satélite. O resultado foi histórico: o desmatamento na Amazônia caiu 83% entre 2004 e 2012, de acordo com o documento da 5ª fase (2023-2027) do PPCDAm.

Essa redução tornou o Brasil, por alguns anos, um dos países que mais contribuíram para reduzir as emissões no mundo. Dados do SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa) mostram que, nesse período, a queda no desmatamento foi o principal fator para a redução das emissões brasileiras.

TIMELINE DAS COPs ATÉ LIMA (2014): https://widgets.socioambiental.org/widgets/timeline/535#0

Na COP21, em Paris (2015), os países firmaram o Acordo de Paris, estabelecendo o limite de aumento no de aquecimento global para 1,5°C. O Brasil apresentou sua primeira NDC (Contribuição Nacionalmente Determinada), prometendo:

- reduzir 43% das emissões até 2030 (base 2005);

- restaurar 12 milhões de hectares de florestas;

- ampliar o uso de energias renováveis.

As metas foram registradas oficialmente na UNFCCC. Naquele momento, o país era elogiado por combinar ambição e capacidade de execução — sustentado por uma matriz elétrica já majoritariamente renovável.

Isolamento e retrocesso (2019–2022): o auge da desconfiança internacional

Entre 2019 e 2022, mudanças na política ambiental brasileira geraram críticas internacionais, como a do porta-voz do Greenpeace no Brasil em 2020. Fiscalizações foram enfraquecidas e dados científicos chegaram a ser contestados publicamente. Conforme a taxa consolidada de desmatamento para os nove estados da Amazônia Legal Brasileira (ALB) — desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) —, o desmatamento na Amazônia cresceu 59% no período, atingindo o maior nível em 15 anos.

Relatórios da Global Forest Watch indicam ainda que o Brasil liderou a perda de florestas tropicais no mundo durante esse período. A reputação de mediador climático foi substituída por questionamentos de outros países em plenário das COPs.

A partir de 2023, com a retomada de políticas ambientais, o desmatamento voltou a cair. Dados do INPE mostram redução de 22,4% na Amazônia entre agosto de 2022 e julho de 2023. Na COP28, em Dubai, a UNFCCC anunciou Belém do Pará como sede da COP30, em 2025.

Belém 25: a COP da entrega

Será a primeira COP no coração da Amazônia. Para especialistas, o gesto é simbólico: o debate climático volta para o ponto central — a floresta. A Conferência marca o prazo para que todos os países apresentem novas metas climáticas mais ambiciosas comparadas aquelas propostas no Acordo de Paris. Em preparação para essa edição, webinários realizados pelo Governo, estratégias implementadas em 2024 e demandas da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB); o Brasil defenderá:

- novos mecanismos de financiamento climático;

- valorização de povos indígenas como protetores da floresta;

- bioeconomia como estratégia de desenvolvimento regional.

De anfitrião do encontro que inaugurou a governança moderna do clima — na Rio 92 —, o país chega agora como candidato a líder da transição ecológica na COP30. Documentos do Itamaraty indicam que o país quer liderar a pauta de financiamento para países do Sul Global, cobrando que nações ricas cumpram a promessa de aportar US$ 100 bilhões anuais para ação climática, promessa feita na COP15 (Copenhague, 2009) e cumprida parcialmente, como mostra relatório de 2023 da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). A Rio 92 abriu o caminho; Belém pode ser o ponto de inflexão.