Precisamos desarmar nossas bombas de ódio

Ando assustada com a quantidade de pessoas que se tornaram especialistas em ofender, tripudiar e acionar uma carga de sentimentos negativos em relação ao outro. Como alguém da área de comunicação social produzo conteúdo aqui e ali e, por dever de ofício necessito acompanhar esses ecossistemas diariamente.

Em Ensaio sobre a Cegueira, uma das muitas obras primas de José Saramago, o pano de fundo é a comprovação de como em qualquer situação limite nós, humanas e humanos, nos tornamos piores do que imaginaram os tratados de ciências como filosofia, sociologia ou antropologia. A máxima popular “farinha pouca, meu pirão primeiro” funciona à perfeição. No livro, o maior drama é o da mulher do médico- os personagens não tem nome-porque é a única que enxerga.

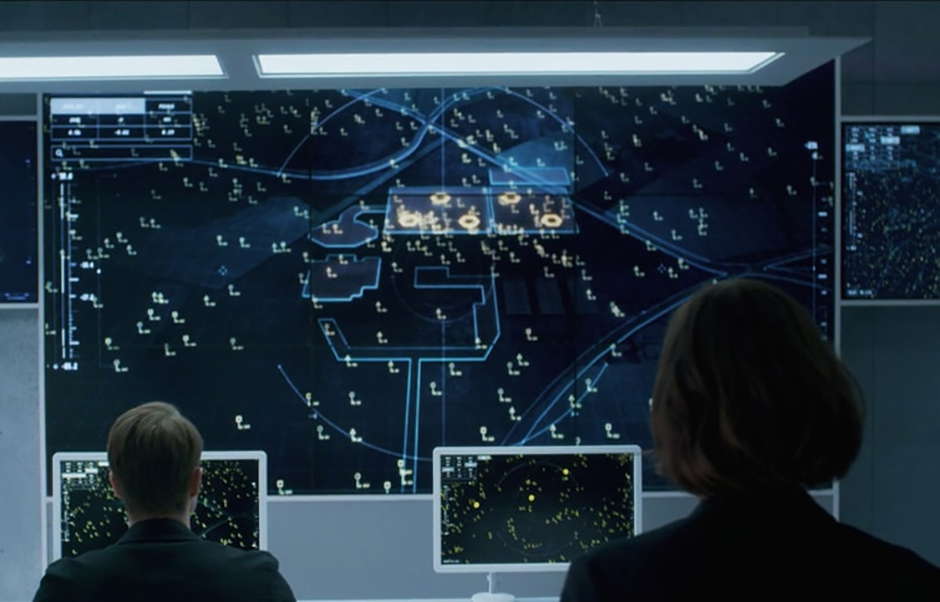

Ja no filme Bird Box, estrelado por Sandra Bullock, é preciso colocar venda nos olhos para fugir de uma força misteriosa. Esta ao fazer enxergar descortina os temores interiores que levam ao desespero e, por fim, ao que mais tememos: a morte. Estamos, portanto, no ano 21 do século 21, e não foi preciso nenhuma catástrofe de grandes proporções para que nós tornássemos bombas de ódio ambulantes. Bastaram algumas tecnologias de interação ampliadas, como as redes sociais, para que explodisse a nossa capacidade de odiar membros da mesma espécie.

Cena do filme Bird Box. Foto: Divulgação.

As redes como Facebook, Instagram, Twitter e Youtube se tornaram instrumentos de combate. Eu que ainda sou do tempo do Orkut lembro daquela ingênua interação entre comunidades. Chamavam-se assim os grupos que reuniam quem tinha interesses em comum. Se tinha tanto espaço para xingamentos e ofensas eu já não lembro, mas isso faz parte do envelhecer: a gente sempre acha o passado, mesmo que ele tenha apenas uma década, mais bonito e melhor que o presente.

Susto

Ando assustada com a quantidade de pessoas que se tornaram especialistas em ofender, tripudiar e acionar uma carga de sentimentos negativos em relação ao outro. Como alguém da área de comunicação social produzo conteúdo aqui e ali e, por dever de ofício necessito acompanhar esses ecossistemas diariamente.

Mas confesso: tem dias que para manter a saúde mental eu sou obrigada a me distanciar e me desligar um pouco. Jornalistas não podem, quase sempre, se dar ao luxo de abandonar as mais variadas plataformas. Daí que essas pausas não podem exceder, no meu caso, mais que algumas horas. Mas o afastamento é necessário ou sufoco. Não sei se o pior são as chamadas “tretas” no Twitter ou as caixas de comentários em conteúdos dos sites de notícias.

É triste o desfile do que, provavelmente, logo a psiquiatria conseguirá encaixar em suas variadas categorias. Tem o que são espécies de narcisistas e sabem toda a verdade do universo para expô-la aos não iluminados; existem os negacionistas: negam tudo e todos, principalmente as opiniões alheias, pois necessitam sentir-se superiores; há os comentaristas de título, ou seja, não leram a reportagem ou artigo, mas com base na chamada apresentam seu “tratado” sobre a questão; há ainda os que ignoram a regra básica do entendimento sobre qualquer conteúdo: nem é questão de “interpretação de texto”, mas de má vontade mesmo; tem ainda o moralista supremo que quer repreender quem ousou questionar por algum motivo sua crença; há os especialistas em oráculo, ou seja, sabem porque fulana ou fulano assume determinada posição apenas por checar as informações disponibilizadas no seu perfil. E tem mais: os fiéis das teorias da conspiração; e os “hamurabi” adeptos incondicionais do olho por olho, dente por dente. Há outro tipo bem frequente: o carente de atenção. Sabe aquelas crianças que, quando tem visitas só faltam colocar fogo na casa porque necessitam sinalizar que estão ali? São iguaizinhos. Vi outro dia um tipo clássico desses que começou seu “show” afirmando que um intelectual extremamente conhecido e reconhecido era “burro”. Muita gente mordeu a isca e passou a “espancá-lo”, furiosamente, em bytes. A criatura deve ter ido dormir feliz porque conquistou a atenção que sonhava.

Foto: Divulgação

Cizânia

E assim o que era para ser locais de encontros e também de debates- não pérolas academicistas ou na qualidade de seminários, mas troca de ideias iniciais- transformam-se em arena de egos versus egos. Com prejuízos para um ou outro lado mais sensível porque não se trata de críticas- elas raramente ocorrem- mas de ofensa pura e simples. Sigmund Freud (1856-1939) possivelmente passaria horas e horas analisando o que ocorreu em determinadas fases-chave do desenvolvimento cognitivo segundo a sua teoria, para a adoção desses comportamentos em sociedade, mesmo que digital.

Às vezes fico imaginado o que desencadeou essa corrida desesperada para transformar facilidades tecnológicas para comunicação e informação no chorume de mentiras, falsidades, golpes e violência. Um dos mais conhecidos teóricos da comunicação social, Marshall McLuhan (1911-1980) desenvolveu o conceito de aldeia global a partir da chegada de tecnologias como a televisão. Para ele, a forma como as plataformas estavam estruturadas colocavam potencialidades mais eloquentes do que os efeitos das mensagens dando uma reviravolta nos estudos anteriores mais focados na equação emissão-resposta. Daí a popularização do seu conceito “o meio é a mensagem”.

A partir da revolução digital, no Brasil, iniciada na primeira metade da década de 1990, o nosso cotidiano passou ser mediado de forma significativa por tecnologias da informação e comunicação. Quem de nós saca todo o dinheiro disponível que está na conta? Isso não é porque é muito, mas porque não é prático. Com uma combinação de códigos a transação é feita sem que necessitemos vê-lo materializar-se nas nossas mãos. Os nossos dedos aprenderam a fazer o movimento de pinça para abrir e fechar a tela do smartphone em questão de segundos sem a necessidade de um pensamento demorado ou complexo. É tão automático que nem percebemos. Mas basta pegar o aparelho e a ação é feita.

E assim estamos aprendendo a fazer tantas outras coisas por meio dessas tecnologias: pedir comida, assistir séries e ouvir música mesmo sem conexão com a internet (offline); fazê-las nos lembrar do horário de tomar o remédio; beber água ou medir a frequência cardíaca em ações de maior esforço como uma caminhada. Estudamos e, agora, aprendemos quase tudo de videoconferências, devido à pandemia, além de utilizar as plataformas de disponibilização do conteúdo para acesso complementar chamado de remoto. Aprendemos a fazer lives em formatos variados e para os mais diversos fins; criamos webinários para manter o espaço acadêmico ativo.

Que experiência civilizatória e tanto poderíamos estar experimentando agora em meio a uma pandemia. Mas não. A aldeia global na verdade apresenta um outro que, mais uma vez, não estamos interessados em “conhecer” e, sim, repelir. No caso específico do Brasil, o outro nem é o “estrangeiro”, mas o vizinho. Odiamos quem professa uma religião diferente da que abraçamos; queremos fazer sumir do mapa a criatura que não compactua com a nossa escolha na política ou no futebol. Até a opção por um determinado cardápio- se tem carne ou não tem carne- vira motivo para nos “esfolar” em praça pública; sexualidades, então, misericórdia: é um pega, bate e mata e não apenas no sentido figurado porque essas pelejas que, muitas vezes parecem não dar em lugar nenhum, alimentam gente ainda mais nefasta e que se esconde nas sombras. Esses daí, realmente, batem e matam no mundo real.

Bloqueio

Precisamos, como em qualquer mal, de um antídoto. As plataformas oferecem algumas ferramentas: o bloqueio, por exemplo, mas que nem sempre tem efeitos tão potentes. Tem ainda os instrumentos para analisar os discursos e se começa a bani-los com mais vigor como recentemente ocorreu com os tuites do ex-presidente dos EUA, Donald Trump. Ainda assim as ações empreendidas pela gestão destas grandes corporações dividiram opiniões. Teve gente considerando perigosa a decisão sobre banir ou não banir recair em um proprietário da plataforma.

Mas em meio a tanto ódio há realmente risco à liberdade de expressão? Acho que o que não vale na vida real não pode ser diferente no meio digital. Quem difama, xinga e coloca pessoas em perigo, especialmente se é uma autoridade, tem que ser punida. Ainda mais utilizando uma ferramenta que faz a mensagem ressoar para milhões de pessoas em segundos. Sobre controle dessas plataformas em mãos reduzidas aí é outro tipo de discussão, inclusive necessitamos começar a fazê-lo com foco no formato das mídias comerciais brasileiras.

O que nós não podemos e não devemos é nos acostumar com essa cultura de ódio. Dar de ombros não funciona como já experimentamos dolorosamente especialmente nesse contexto de covid-19 com esses “odiadores” incitando as mais diversas maldades que tornam ainda mais perigoso o contexto de emergência sanitária. E o que dizer de um governo federal que tem como máquina de propaganda algo apelidado de “gabinete do ódio” que, segundo as denúncias, é o instrumento para destruir reputações e aliciar mais e mais guerreiros de causas deploráveis na sua própria forma de existir?

Cena de Odiados pela Nacao, da série Black Mirror. Foto: Divulgação.

Eu, às vezes imagino, observando as contendas das redes e parodiando aquele meme inspirado no Globo Repórter, “para onde vão essas pessoas quando se desconectam, onde dormem ou o que comem? Elas amam alguém? Elas estudam ou trabalham? O que as motivam a ofender pessoas que nunca viram e que talvez jamais reapareçam em suas vidas? Por que perdem tantas horas nesse jogo? O que as leva a ter essa espécie de pensamento mágico de que basta ofender para o “problema”, que é o outro, deixar de existir? Imagino que há muita gente se ocupando sobre essas questões, mas embora seja algo que me deixe curiosa tracei uma linha que não desejo ultrapassar sobre gente tão tóxica.

Essa é inclusive a lição de Odiados pela nação, o sexto episódio da terceira temporada de Black Mirror. A cadeia de horror, morte e vingança que se soma a um jogo de trocar insultos e provocações em redes sociais não tem fim. Por isso acho que está na hora de darmos mais atenção a essas questões. Debater não é controlar, mas tentar entender afinal o poder de controle sobre o que circula nessas plataformas está restrito, em tese, aos seus proprietários. Se tomarmos três redes das mais populares- Facebook, Instagram e Whatsapp- esse poder é de apenas um homem: Mark Zuckberg. A tecnologia é digital, mas as suas medidas, limites e estragos continuam sendo operados por humanos. E dá para lembrar um dos guardiões da Matrix, no filme homônimo lançado em 1999: “Vocês, humanos, são o pior vírus que este planeta já conheceu”. É uma observação que parece, infelizmente, cada vez mais certeira.