Sem cisternas: mulheres caminham 8 horas por dia em busca de água no semiárido

Um Brasil no qual mulheres precisam caminhar oito horas por dia, sete dias por semana, em busca de água.

Suzana e Guerreiro, jegue que auxilia o trabalho, na maratona diária por água (Foto: Arnaldo Sete)

Por Adriana Amâncio

Publicada originalmente no Projeto Colabora

A serra íngreme, de acesso difícil, em um caminho que combina trechos acidentados e pedregosos e subidas quase improváveis de se transpor, esconde um Brasil que parece ainda estar na era medieval. Um Brasil no qual mulheres precisam caminhar oito horas por dia, sete dias por semana, num total de cerca de 15km, em busca de água. Ao longo das suas vidas, elas não puderam estudar ou se desenvolver numa profissão, tiveram de abrir mão de quase tudo em nome desse recurso indispensável à vida.

“Era para eu levar quatro tambores de 20 litros, mas eu não aguento”, diz a agricultora Suzana Pereira

“Agora, vem a pior parte que é botar a carga”, afirma Suzana Pereira, de 38 anos, em meio a gemidos de dor e esforço. “Era para eu levar quatro tambores de 20 litros, mas eu não aguento. Levo estes aqui (dois de 20 litros e dois de 15 litros). De noite, eu estou com os braços que não aguento (trêmulos e doloridos)”, lamenta, resignada, enquanto faz um esforço ainda maior para amarrar outro galão no lombo do jumento.

É preciso prender com firmeza o galão na cangaia, suporte colocado sobre o lombo do animal. Não pode haver possibilidade de um dos galões ficar pelo caminho, desperdiçando a água conseguida com tanto esforço. “Ave Maria! Sofrimento danado, imagina um galão desse cair! ”, suspira.

Suzana, junto com Guerreiro, o jumento de nome bem apropriado, inicia a jornada, às 5h da manhã. “Tem vezes que, de noite, eu tombo de tão cansada. Vou dormir rezando para chover. De manhã, eu acordo, olho pela janela para ver se vai chover. Mas eu não penso muito não, levanto logo, porque tem que ter água”, desabafa. As preces para que a chuva venha têm uma razão: a assim as caminhadas são substituídas pelo trabalho, bem mais simples, de aparar a água da chuva em baldes colocados nas calhas da casa.

Na Serra do Urubu, comunidade rural de Mata Grande, em Alagoas, as preces pela chuva raramente são atendidas. O jeito é seguir caminhado.

São cinco viagens por dia, de 3km de ida e volta, até a fonte mais próxima. São três jornadas pela manhã e, em duas delas, Suzana conta com a ajuda das filhas, Maria Tereza, de 17 anos, e Cícera Maria, de 15 anos. Quando as meninas partem para a escola, a mãe segue apenas na companhia de Guerreiro. À tarde, por volta das 15 horas, ela equipa o bicho com a cangaia e percorre o trajeto mais duas vezes. “Minha filha, agora está bom que tem esse jumentinho! E antes, que era com lata na cabeça mesmo?”, relembra.

No total, são 8 horas de caminhada por dia, de segunda a domingo, que representam quatro meses por ano. Os quatro botijões de água que ela ergue a cada viagem, somam 70 litros (que equivalem ao mesmo volume em quilos). No final de cada dia, são 350 litros ou quilos transportados.

Tanto peso, tempo e distância para obter algo a que parte da população tem acesso ao girar uma torneira não é uma realidade somente de Suzana. Quase todas as mulheres da comunidade que não contam com uma cisterna em suas casas vivem a mesma rotina que remete à decada de 1970: antes das políticas de segurança hídrica e de proteção social, durante a seca, os homens migravam da região Nordeste para o Sudeste e o Centro Oeste em busca de trabalho. Ao longo de seis, sete meses, as mulheres junto com as crianças assumiam a responsabilidade de abastecer a casa com água. Era o tempo das viúvas da seca.

15 milhões sem água no Brasil

Mas as mulheres da Serra do Urubu não estão sozinhas, lembra Jéssica Sivieiro, cientista social e especialista em Justiça Climática da ActionAid Brasil, organização internacional que atua no país com projetos de acesso à água e apoio a mulheres da agricultura familiar. “No Brasil, segundo a ONU, 15 milhões, ou uma em cada sete mulheres, não recebem água tratada. Essa atividade da busca por água, além de extenuante, toma horas preciosas que poderiam estar sendo voltadas aos estudos, ao trabalho e atividades geradoras de renda. Estão perdendo tempo para realizar uma atividade que poderia ser evitada, se houvesse maior investimento do Estado em políticas públicas de convivência com o semiárido”, observa.

Tão impressionantes quanto as horas caminhadas por essas mulheres é o quanto elas deixam de ganhar, caso estivessem cumprindo essa jornada diária no mercado de trabalho. Segundo o economista Renan Pieri, professor Fundação Getúlio Vargas, elas poderiam lucrar, num quadrimestre, cerca de R$ 4.128.

“O salário médio do setor sem alfabetização no Nordeste é de R$ 802, segundo a Pnad do último trimestre de 2022. As chances de uma pessoa com este perfil estar ocupada é de 92%. Calculando esses dois dados, trabalhando oito horas por dia, sete dias por semana, elas ganhariam R$ 1.032 por mês”, explica. Nessa conta, as mulheres não são as únicas a perder. A economia local também poderia ser aquecida, caso elas estivessem inseridas no mercado de trabalho, adquirindo bens e serviços com essa renda.

Já foi muito pior

Por incrível que pareça, Suzana comemora as viagens de 3km. Antes, a situação era muito pior, ela conta. A única fonte próxima da comunidade ficava a 4km, no meio do ponto mais íngreme da Serra. “A gente não tinha esse privilégio! O homem que comprou esse terreno abriu um ponto no poço e cedeu para gente carregar água daqui. Antes, quando secava, a gente descia a grota e subia com balde de água. Aí, não podia nem olhar para trás. Se olhasse, tombava. É muito alta! Por isso que eu tenho as veias quebradas ”, relembra Suzana, que percorria 8 km no trajeto de ida e volta.

No dia em que acompanhamos a jornada de Suzana, uma das pessoas que cruzaram seu caminho foi Cícera Maria dos Santos, de 60 anos, guiando o jumento carregado de galões. A idosa também realiza as cinco viagens, pela manhã, de segunda a domingo. A aposentadoria da agricultora é a única fonte de renda da casa onde vive com o marido José Laércio da Silva. Ela conta que gosta de acordar e sair logo para buscar água: “Tomo só um café preto e vou. Aí, ainda bem cedo, eu já acabo as viagens”.

No final da semana, a situação fica mais crítica, desabafa Cícera, que precisa de medicamentos para as caminhadas. “A pessoa cansa minha gente! Esmorece os braços. Caminha, caminha subindo essas ladeiras e, quando chega em casa, não dá mais para fazer coisa nenhuma. Eu tomo remédio, a doutora passa remédio para as pernas. É o jeito. Se eu não trabalhar, o que é que eu vou fazer sem água?”, lamenta. José Laercio, marido de Cícera, não participa das caminhadas. A água que ela busca diariamente é usada para matar a sede, cozinhar os alimentos e cultivar a horta perto de casa.

A história de Cícera revela outras consequências dessa rotina pesada. Segundo Jessica Siviero, “essa busca expõe as mulheres a outros perigos, como diversas formas de violência e até mesmo problemas de saúde decorrentes dessa árdua tarefa”.

Suzana é casada com Paulino Santos Silva, de 38 anos. O marido não participa das caminhadas, costuma viajar e passar temporadas de seis a sete meses trabalhando fora de Mata Grande. A dedicação exclusiva à busca por água tirou Suzana da escola na infância e adolescência. “Eu concluí o terceiro ano, mas eu já conclui com as meninas nascidas”, afirma. Suzana nunca conseguiu adquirir uma formação profissional e, hoje, divide a busca por água com o trabalho de babá de duas crianças na área urbana da cidade.

Pouco recurso, poucas cisternas

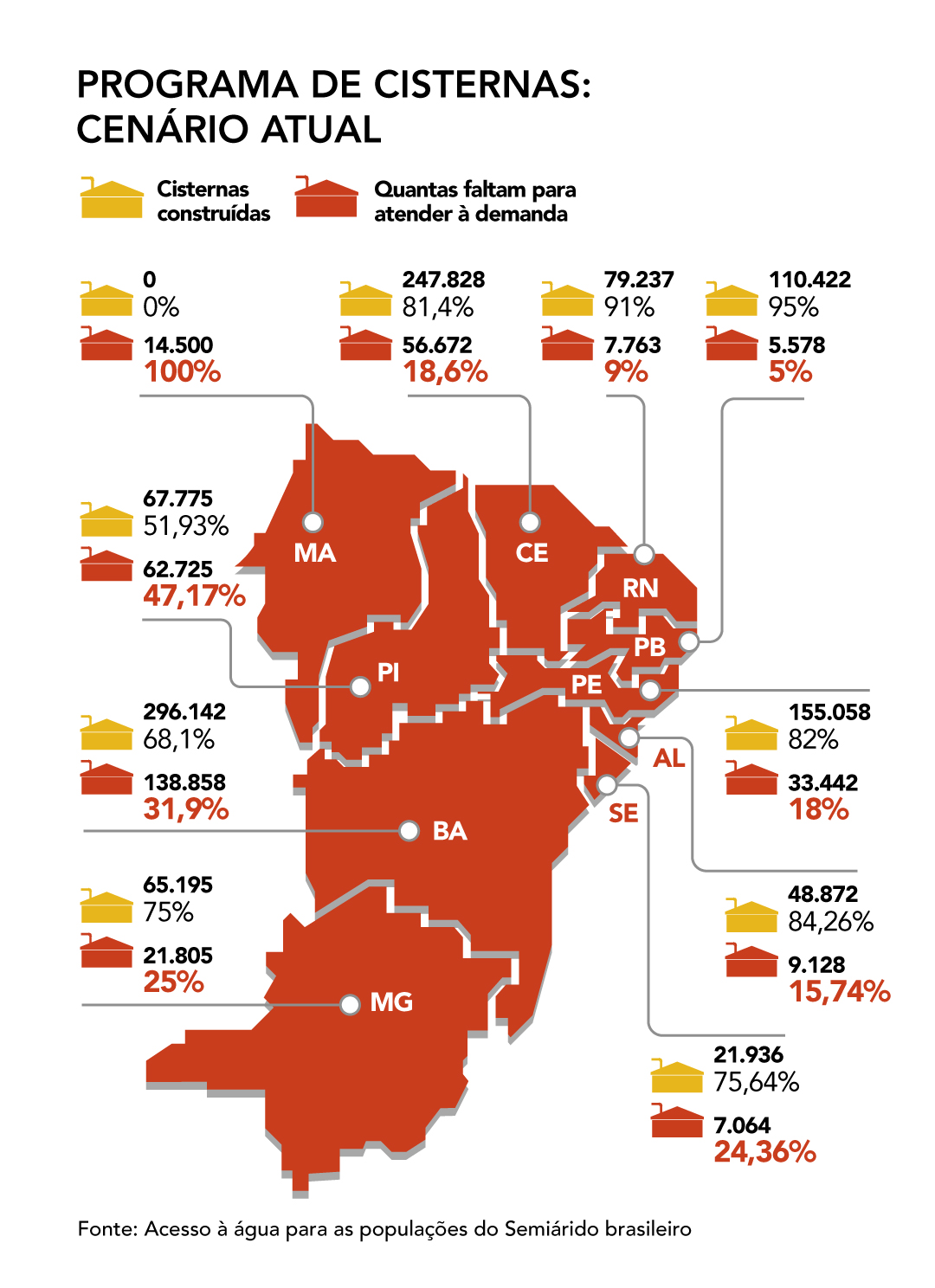

Suzana é uma das 9 mil pessoas no estado de Alagoas, sem acesso a uma cisterna de 16 mil litros, segundo dados da publicação “Acesso à água para as populações do Semiárido”. O município de Mata Grande precisa de 1 mil cisternas para universalizar o acesso à água

Arte: Fernando Alvarus

No topo da Serra do Urubu, há outras quatro comunidades. São elas: Sabonete, Santa Luzia, Pé de Ladeira e Olho D’água Seco. Juntas, essas comunidades demandam 100 cisternas de 16 mil litros, mas só foram construídas 20, uma vez que os recursos sofreram cortes. Atualmente, o Semiárido demanda cerca de 1 milhão de cisternas para universalizar o acesso à água.

Joelma Pereira, técnica da ONG Cactus, que operacionaliza o Programa Cisternas na comunidade, afirma que diante da escassez de recursos, o critério usado foi beneficiar os casos mais gritantes. “Entre uma família com idoso e outra com idoso e uma pessoa com deficiência, priorizamos o segundo caso. Construímos uma cisterna em uma casa, que, por enquanto, poderia atender a duas famílias. Infelizmente, não tinha como atender todo mundo”, afirma.

Se falta água, falta comida

Dados do 2º Inquérito VIGISAN, aplicativo destinado à vigilância da segurança alimental e nutricional, apontam que há uma relação íntima entre escassez hídrica e insegurança alimentar. Na região Nordeste, a fome está presente em 41,2% dos lares onde há restrição de acesso à água. Essa é a razão pela qual Suzana e Cícera transportam um grande volume de água, 490 litros por semana.

“Se falta água e as famílias não conseguem produzir em quantidade suficiente para o consumo próprio e para venda, vai faltar comida ou renda em casa”, explica Jessica Sivieiro, da ActionAid Brasil

Parte do recurso é destinada à irrigação dos seus quintais produtivos. “Eu tenho mamoeiro, acerola, abacate. Tem porco, galinha. Tudo isso pra dar água”, explica Suzana. E Cícera completa: “Eu uso para aguar os meus plantios de feijão, de milho, a minha roça.”

Jéssica faz coro às agricultoras, afirmando que a água está diretamente ligada à oferta de comida no prato e dinheiro no bolso. “Se falta água e as famílias não conseguem produzir em quantidade suficiente para o consumo próprio e para venda, vai faltar comida ou renda em casa”, explica.

Da escassez de água à desertificação

De acordo com o Instituto Estadual do Meio Ambiente de Alagoas, o município de Mata Grande está na escala de risco alto e moderado de desertificação. A desertificação significa a morte do solo. A consagração deste processo pode tornar uma área com pouca oferta de água em uma área completamente seca.

Por essa razão, em regiões como a Serra do Urubu e as comunidades vizinhas, é importante armazenar água também nos lençóis freáticos. Para isso, é importante que o solo permaneça coberto com vegetação. Assim, o aproveitamento da água da chuva, armazenada na caixa de água do solo, é muito maior. “É importante cuidar de nascentes. Cuidar de matas ciliares tornou-se uma questão ainda mais urgente”, alerta Jéssica.

A vida depois da cisterna

A agricultora Maria Ângela Nascimento, de 54 anos, moradora da comunidade rural Salgado Lino, área rural de Mata Grande, quase perdeu uma das filhas por desidratação. “Tudo o que eu tinha era uma garrafa pet de água. Dei banho nela com uma fralda umedecida, ela não resistiu, caiu desidratada. Chegou a ficar arqueando no hospital, prestes a morrer”, relembra.

Antes da chegada da cisterna, a agricultora partilhava a água de um barreiro, localizado a um quilômetro e meio da sua casa, com cachorros, urubus, cavalos e sapos. Além de poluída, a água era salobra. “A gente bebia qualquer água, tinha muita mortalidade infantil, as crianças tinham muito verme”, recorda. Em uma das estiagens mais severas, ela chegou a reunir um grupo de mulheres, dividir o valor do aluguel de um carro e viajar até Paulo Afonso, município baiano, para lavar roupa e trazer o máximo de recipientes cheios de água que conseguissem.

Em 2008, o sofrimento da agricultora chegou ao fim. Ela conquistou uma cisterna de 16 mil litros pelo Programa Cisternas do governo federal, na época operacionalizada pelo Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR/AL), que atua com apoio da ActionAid Brasil. Ela relembra que o momento foi tão especial que quase não dava para segurar a ansiedade de ver o reservatório cheio. A chegada da cisterna não a livrou apenas do esforço e do consumo de água poluída.

“Eu não só ganhei água, eu ganhei conhecimentos, eu ganhei liberdade. Eu era uma mulher invisibilizada, agora eu sou visível. Tudo veio com a cisterna, porque eu aprendi no curso sobre a importância da água, da cidadania. Eu saí de dentro de casa para fazer parte das comissões que analisam os critérios de implementação da cisterna, sou da comissão regional e até estadual”, relata Maria Ângela. As comissões são instâncias de gestão do Programa Cisternas.

“Eu aprendi a trabalhar para o bem comum. A cisterna teve um impacto na minha cidadania. Eu sou uma cidadã das águas”, pontua Maria Ângela Nascimento

Uma simples caminhada pelo quintal de Maria Ângela e já é possível ver a diferença em sua horta. Usando o recurso de irrigação por gotejamento, um sistema que capta água da cisterna por uma mangueira e irriga os alimentos com poucas gotas, mantendo a planta irrigada. Ela se orgulha das suas frutas. “Eu nunca imaginei que poderia plantar aqueles tomates grandes vermelhos que via na feira. Com a cisterna e a irrigação por gotejamento, eu consegui. Eu tenho coentro, tenho mamão, eu como mamão direto da roça. Melhorou muito a minha alimentação”, resume.

Hoje, Maria Ângela vive apenas com Jéssica, uma das suas quatro filhas. Além das economias geradas pela cisterna, que lhe poupou o gasto com a compra de carros pipa, ela é remunerada pela realização dos Cursos de Gestão de Recursos Hídricos (GRH). Essa formação é uma etapa obrigatória da implementação da cisterna.

Com a água perto de casa, a agricultora participa do MMTR/AL, ajudando outras mulheres a conquistarem a sua cisterna e é representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. “Eu aprendi a trabalhar para o bem comum. A cisterna teve um impacto na minha cidadania. Eu sou uma cidadã das águas”, sentencia.