Um mártir não morre

Se nossos mortos ainda vivem, o que isso faz daqueles que os mataram? E daqueles que assistiram e não disseram nada?

Eles morreram do mesmo modo que os palestinos vêm morrendo desde a Nakba — sufocados pelo roubo de suas terras, espancados por colonos sob o olhar complacente dos soldados, negados atendimento médico até que já fosse tarde demais. Ambulâncias bloqueadas por horas. E quando finalmente recebem socorro, a alma já se foi.

Foram enterrados — os que puderam ser — sob a terra que lutaram para proteger até o último suspiro. O funeral foi adiado, vivido no silêncio do coração, e o luto ficou suspenso pela urgência da sobrevivência.

Mas o que isso significa para nós que continuamos aqui, suspensos entre a sobrevivência e o testemunho, com nossos corações atravessados repetidas vezes pela mesma lança? Cada mártir deixa para trás uma ferida que nunca cicatriza, uma cicatriz que se abre a cada novo nome que se acrescenta à lista.

“Tudo neste mundo pode ser roubado e furtado”, escreveu Ghassan Kanafani, “exceto uma coisa: essa única coisa é o amor que emana de um ser humano em direção a um compromisso sólido com uma convicção ou causa.”

É por isso que eles permanecem conosco. Suas vidas não foram poupadas, mas sua convicção continua a respirar através das nossas.

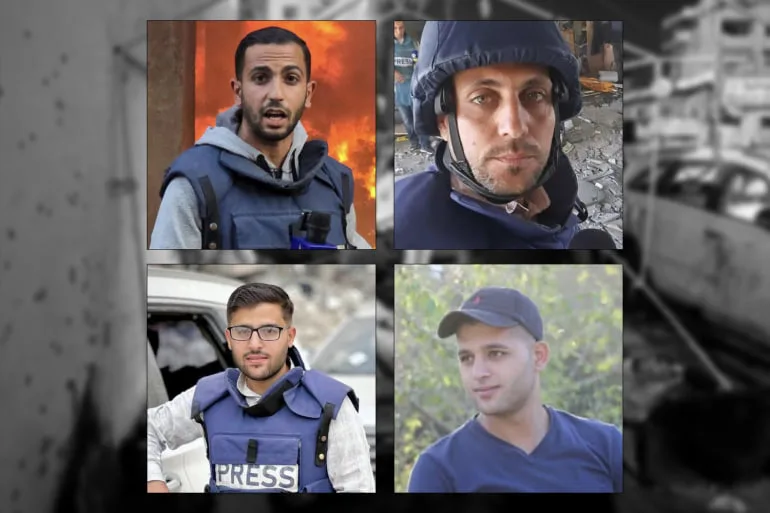

Eles são a voz pela qual sintonizamos nossa dor. Durante décadas, sua presença tem sido uma espécie de bússola — firme e inabalável — que narra o sofrimento não como espetáculo, mas como verdade. Quando morrem, não é apenas um palestino que se silencia, mas todo um povo. A bomba e a fome que tiraram suas vidas atravessaram o mito da civilidade, romperam as promessas do direito internacional e atingiram o âmago de nossa memória coletiva.

Nenhum pedido de desculpas poderá devolver essas vozes. Mas elas não se foram. Vivem nas milhares de pessoas que hoje carregam câmeras, palavras e coragem diante do fogo.

O que conecta essas mortes não é apenas a violência, mas o silêncio que as sucedeu — a indignidade de ser apagado enquanto o sangue ainda está quente. Como se a vida dessas pessoas fosse fruto de um desastre natural, e não o resultado direto das bombas genocidas e da fome usada como arma de guerra.

São palestinos, e isso significa que sua morte é tratada como uma nota de rodapé em um genocídio sem fim. Significa ser culpado pela própria morte. Significa aprender que sua vida é vista como menos que descartável. Para o Ocidente, muitas vezes, é como se fossem invisíveis.

Nossa dor não é só pela perda de cada vida, mas pelo conhecimento de que nossas vidas, nossas famílias, nossas memórias são consideradas dano colateral. Que a terra de onde viemos se tornou um campo de testes para armas e um cemitério para crianças. Que nossas mães são obrigadas a enterrar seus filhos com nada além de um sudário e uma oração, enquanto o mundo debate a política do nosso sofrimento — se é genocídio ou não.

Mas também carregamos a dor daquela parte de nós que começa a definhar toda vez que tentamos viver normalmente num mundo como este. Cada mordida de comida que passa pela boca enquanto outros sofrem a fome. Cada risada compartilhada enquanto corpos permanecem sem sepultura. Cada vez que dizemos aos nossos pais que chegamos bem em casa, quando o filho de outro não voltou. Isso é o que significa estar na diáspora: viver e, ao mesmo tempo, ser assombrado constantemente por aqueles que não estão mais aqui.

Ainda assim, não podemos nos permitir o desespero. Nosso povo transformou o luto em resistência. Enterramos nossos mortos e plantamos oliveiras sobre suas sepulturas. Cantamos para eles. Repetimos seus nomes até que o mundo não possa mais desviar o olhar. “Shaheed” é como os chamamos — não vítimas, não baixas, não estatísticas. Shaheed.

Existe algo sagrado nessa dor. Ela nos conecta, atravessando oceanos e atravessando gerações. Ela nos lembra que pertencemos a um povo que jamais aceitou desaparecer. Que, mesmo quando o mundo nos abandona, continuamos firmes. Nós falamos. Nós escrevemos. Nós choramos alto. Nós nos recusamos a esquecer.

Se nossos mortos ainda vivem, o que isso faz daqueles que os mataram? E daqueles que assistiram e não disseram nada?

Quando um de nós é martirizado, não é apenas uma vida que se perde , é toda uma linhagem que se rompe. É um nome que nunca mais será chamado na hora do jantar, uma voz que não responderá quando a mãe, no silêncio da madrugada, chamar por instinto. É um quarto mantido intacto por anos, uma camisa dobrada e escondida, um rosto que repousa nos tapetes de oração dos que o amaram.

Mas também é um acerto de contas , não por sede de vingança, mas porque a memória se recusa ao silêncio. Sua ausência se converte em presença insistente, uma dor que não se acomoda, um lembrete de que nosso sofrimento nunca é solitário.

E, de algum modo, apesar de tudo, seguimos levando-os conosco. Não como mártires estampados em cartazes, mas como pessoas — ainda sussurrando suas histórias, ainda aguardando o caminho de volta para casa.