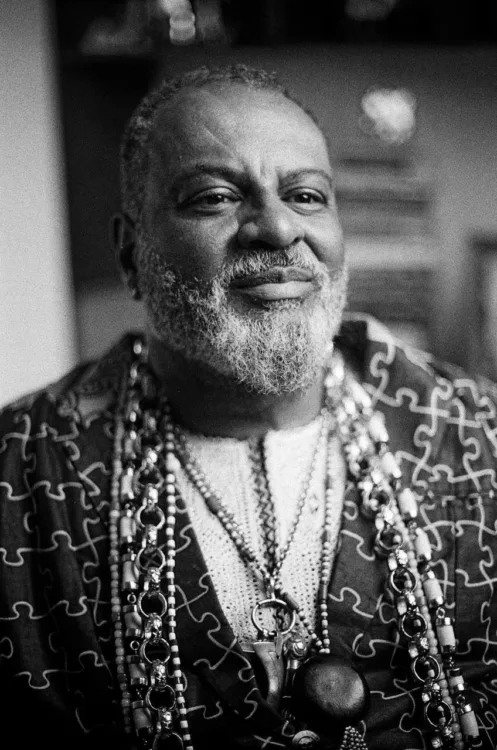

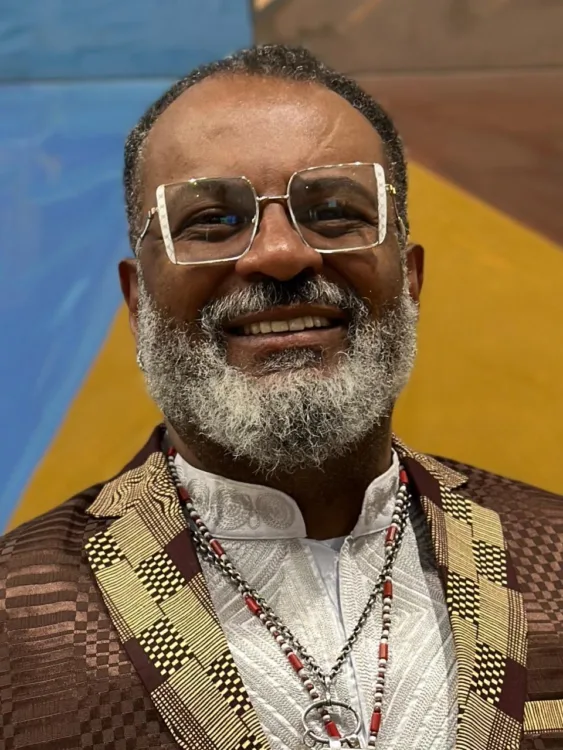

“O terreiro também é uma causa”, afirma o professor e babalorixá Sidnei Nogueira

Finalista do Prêmio Jabuti em 2021 com o livro “Intolerância religiosa”, confira entrevista completa com Sidnei Nogueira

Por Kaio Phelipe

Sidnei Nogueira é uma voz essencial no debate sobre intelectualidade negra, racismo religioso e a presença das religiões de matriz africana no Brasil. Aos 55 anos, com uma trajetória acadêmica sólida que inclui mestrado e doutorado em Linguística pela USP, Nogueira une sua experiência como professor e babalorixá na construção de diálogos sobre ancestralidade, identidade e resistência.

Doutor em Linguística pela USP, Sidnei foi finalista do Prêmio Jabuti em 2021 com o livro Intolerância religiosa, que integra a coleção Feminismos Plurais, coordenada pela filósofa Djamila Ribeiro.

Em entrevista exclusiva, ele falou sobre a carreira como ativista e intelectual negro no Brasil, a diferença entre intolerância religiosa e racismo religioso, relembrou o episódio sofrido por Mãe Carmem de Oxum (que teve seu terreiro destruído), sobre a relação da comunidade LGBTQIAPN+ com o candomblé e o legado deixado por Joãozinho da Gomeia.

Autor também das obras Coisas do povo do santo e de A menina dos cabelos d’água, seu primeiro livro infantil, Sidnei anunciou, em primeira mão, seus próximos lançamentos e a criação de um podcast chamado Pergunta pra mim, a ser lançado no próximo dia 20 de novembro.

Confira abaixo a entrevista completa:

1. Como é ser um intelectual negro no Brasil?

Insuportável. Como nós sabemos, o Brasil está dominado por uma noção de que alguns lugares de prestígio e de produção de conhecimento são brancos. A intelectualidade negra fica apartada. Eu estou com cinquenta e cinco anos de idade e a maturidade é uma benção, você adquire uma noção maior da realidade. Eu fiz mestrado e doutorado na área de linguística, na USP. A gente faz de conta que está tudo bem, mas aí nos deparamos com essas figuras que tomam conta da política e do universo. Eu vi pessoas brancas com trabalhos medíocres sendo ovacionadas e pessoas negras com trabalhos relevantes tendo suas produções apontadas como desnecessárias. Reiteradamente, tenho sido chamado para bancas de mestrado e doutorado. Sabe o motivo? Os alunos querem um aliado na banca. Os orientadores, em sua grande maioria brancos, possuem formações totalmente eurorreferenciadas e não querem ler Abdias do Nascimento, Lélia González, Carolina Maria de Jesus, Sueli Carneiro, bell hooks. bell hooks para eles é ensaio, ensaio infantil. Os estudantes me chamam para ter uma voz dissonante na banca, de modo que se possa dizer “sim, isso é ciência”.

Ser um intelectual negro no Brasil é insuportável no sentido de que é preciso fazer muito esforço e trabalhar como quem disputa uma maratona. A pessoa negra, o tempo todo, está tentando negar os estereótipos negativos sobre ela. No imaginário punitivo, uma pessoa negra é vagabunda, vadia, suja, criminosa e isso pesa muito sobre a nossa existência. Eu sou de família negra, minha mãe é negra e alagoana, meu pai é negro, de Ruy Barbosa, na Bahia. Minha mãe é ialorixá e meu pai também é de terreiro. Meu pai já retornou para a massa de origem, mas continuo falando dele no presente porque ele continua sendo meu pai. Eu tinha uma língua em casa, uma linguagem, um código e, quando eu ingressei na academia, me senti poliepistêmico. Tive que aprender a epistemologia branca para poder escrever. Eu tinha uma linguagem, um código, mas que não era válido na academia e me vi obrigado a aprender para ser visto como intelectual. Um intelectual branco tem mais chances de produzir mais porque ele tem conforto com seus privilégios. Um intelectual branco não sofre o mesmo nível de pressão que um intelectual negro.

2. Quando entrou para o ativismo?

A minha mãe é assistente social. Depois dos trinta anos, ela foi fazer supletivo e se formou. O meu pai era analfabeto, assinava com o dedo. Tive uma experiência linda e poética com ele. Todo domingo, meu pai pegava nossos cadernos para ver. Ele folheava e fingia que estava lendo. Fui descobrir que meu pai era analfabeto quando eu tinha dezesseis anos de idade. Ele pegava os cadernos de todos nós, somos quatro irmãos, e fingia que estava lendo. Estudar era obrigatório, era a única possibilidade de conseguir um pouquinho de mobilidade social. A minha mãe é uma assistente social, é uma defensora dos direitos humanos. Então eu tive uma formação humanista e eu sou demasiadamente humano.

Eu não tinha a consciência que tenho hoje, essa consciência não existe quando somos crianças. Então o ativismo nasceu mesmo quando eu, como babalorixá, tive que encarar o racismo religioso, há quinze anos, quando fui fundar a Casa de Xangô, a casa na qual sou babalorixá. Nós começamos a construção da casa e, por três vezes, derrubaram as primeiras fileiras depois do alicerce. Então os pedreiros faziam, trabalhavam de segunda a sábado, e no domingo destruíam. Hoje eu tenho uma boa relação com a comunidade, faço ações sociais, distribuo cestas básicas, mas, naquele tempo, tive que entrar em contato direto com o que eu chamo de racismo religioso.

E por que racismo? Eles sabiam que era uma casa de candomblé, já tinham visto os rituais. Quando a gente vai começar uma casa de axé, a gente realiza alguns rituais. Nós tínhamos uma árvore em que colocamos um laço branco, por exemplo. Antes mesmo da casa ficar pronta, você já tem que reverenciar os ancestrais da terra, os donos da terra, você tem que pedir autorização para construir o terreiro. Eles já tinham visto marcas da África negra, do terreiro, e não queriam a gente lá. São mentes treinadas para odiar qualquer coisa que esteja ligada à cultura e à África negra. Aí eu falei “não, agora eu tenho que vestir a capa do ativista”.

3. Por que “racismo religioso” e não “intolerância religiosa”?

Intolerância religiosa é um termo guarda-chuva. Nós temos intolerância religiosa no mundo todo. Nós temos um mapa da privação da liberdade religiosa e metade da população mundial já sofre dessa privação. Temos um grande número de países fundamentalistas onde não é permitida outra religião além da que é definida pelo Estado. Por isso também que esse debate é tão importante, estamos avançando em intolerância. Se eu não estiver enganado, setenta por cento dos candidatos à prefeitura se declaram evangélicos ou usam a bandeira do evangelismo. Eu sou um sacerdote e, sinceramente, eu acredito nas religiões, mas não se trata da religião. O problema é exatamente o deslocamento da religião. As instituições estão deslocadas, a instituição religiosa está deslocada, não está no lugar dela. Não é papel da religião eleger candidatos. Não é papel da religião o discurso de ódio. Isso é assustador.

Isso quer dizer que a gente está vulnerável intelectualmente e politicamente. Basta alguém se dizer cristão ou evangélico e pronto, as pessoas automaticamente se alinham e se dizem do bem, mas isso não é verdade. Grande parte dos políticos que se declaram cristãos não os são. Nós sabemos que isso é sobre poder e sobre conversão de votos. O problema da intolerância religiosa é a corrosão da democracia. O problema não é a religião em si. Esse deslocamento é assustador, tudo é deslocado para o universo mítico e religioso. Isso é infantilizador e nos tira a autorresponsabilidade. Se tudo é Deus ou demônio, qual é a nossa parte nisso? Os políticos tem usado o nome de Deus em qualquer discurso. Agora usam o discurso religioso com o discurso de coach. Estamos vivendo em um nível alto de vulnerabilidade cognitiva. A intolerância religiosa acontece em todo o mundo, mas ela é um termo guarda-chuva que diz sobre a hierarquização das religiões.

Nós tivemos um episódio, um tempo atrás, onde capelas no interior de São Paulo foram invadidas e as imagens foram destruídas por alguns protestantes que acusam os católicos como idólatras. Isso é intolerância porque os protestantes são brancos e os católicos também. A construção e o imaginário dessas religiões são brancos. Então não é racismo, é intolerância. Quando nós tivemos o pastor da Universal depredando uma santa em rede pública, foi um caso de intolerância religiosa. Mas quando temos um caso como o que aconteceu no Rio de Janeiro, onde os traficantes de Jesus entraram no terreiro da Mãe Carmem de Oxum e a obrigaram a destruir sua própria casa, é um caso de racismo religioso. Mãe Carmen de Oxum se exilou, teve que sair do Brasil. Eu chorava assistindo o vídeo que foi divulgado sobre o caso, me imaginava na mesma situação. Um terreiro pode ser frequentado por todos, por brancos, orientais, amarelos, mas o terreiro é um território negro. Então, nesse caso, alguém que assumiu uma religião branca e eurorreferenciada destruiu um território negro. Isso é racismo. Racismo religioso também tem a ver com uma pesquisa que eu fiz para escrever meu livro Intolerância religiosa. Noventa por cento das denúncias de intolerância religiosa são denúncias de terreiro.

No Brasil, você tem dez por cento de intolerância religiosa e noventa por cento de intolerância/racismo religioso. O Brasil é um país racista em todas as dimensões. Hoje, a situação está tão grave que as pessoas precisam esconder que são de terreiro para arranjarem emprego. Eu tenho uma filha que é enfermeira e foi trabalhar em um hospital, que nada tem a ver com religião, mas que tinha uma máfia religiosa lá dentro. Eles priorizam a contratação de pessoas evangélicas e, se a pessoa for de outra religião, dão um jeito de tira-la de lá e colocar no lugar uma pessoa da igreja. Eles fazem oração durante o trabalho. Não é possível que alguém não ache isso assustador. Hospital é um território público, de cura para todos. Não era para existir outro critério além de competência e da formação para contratar alguém. Um dado religioso não pode ser mais importante do que a formação e a experiência de trabalho. Se uma pessoa de candomblé morre e volta para a massa de origem, há rituais que precisam ser cumpridos, mas o hospital não vai permitir, é um hospital que nos sataniza. Veja o nível de gravidade. Então o que nós temos no Brasil é racismo religioso.

No Brasil, nós temos o dobro de igrejas em relação às escolas. Vivemos em um país onde é absurdo o crescimento de igrejas protestantes, evangélicas e neopentecostais. Católicas não, porque as igrejas católicas tem outro modus operandis. Não é que a religião não seja importante, mas não se trata disso. Se você tem mais igrejas do que escolas, isso quer dizer que as escolas não estão cumprindo seu papel. O fator fundamental que precisamos discutir é o fanatismo, não a religiosidade. Eu sou babalorixá, me considero uma pessoa espiritualista, sou religioso e não segrego pessoas evangélicas ou de qualquer outra religião. Religião não é um marcador para mim, não sou fanático, não quero que o mundo inteiro seja do candomblé. A grande questão é que a cultura religiosa da verdade única não pode existir em um mundo com oito bilhões de pessoas. Temos o uso político disso, arrastam a religião para a política, isso é o que eu chamo de “promiscuidade político-religiosa”.

Quando a pessoa decide votar em um candidato porque o mesmo se declara cristão, ela acredita que está votando por ser um par religioso, mas, na verdade, ela está votando em um político. Ela não está votando nem em Deus nem em Jesus Cristo, ela está votando em um ser humano que deseja o poder. Igreja virou um grande negócio e existe uma proteção institucional para isso. Eu não assisto televisão e ontem eu estava na casa da minha mãe, que estava assistindo um programa de entretenimento que passa na parte da tarde. Ela me pediu para trocar de canal, fui passando os canais e encontrei vários programas religiosos. Já chegou um ponto em que é muito difícil não ser evangélico e isso vai piorar. Eu sou babalorixá e o terreiro hoje também é uma causa.

No terreiro, eu também sou ativista. Eu falo para a minha comunidade que temos uma causa, além de uma religião. As coisas vão piorar. Eu penso que vou continuar podendo ser pai de santo porque tenho um pouquinho de mobilidade social, tenho uma carreira, tenho trabalho, tenho uma autonomia que me permite certas coisas, mas quem não tem pode acabar cedendo, porque ela não vai ter emprego, não vai ter dinheiro, não vai ter relação afetiva. Nós já vivemos em um país segregacionista por causa do racismo e, nós, religiosos afroindígenas de matrizes africanas, já vivemos uma segregação religiosa junto.

4. Como é a relação do candomblé com a comunidade LGBTQIAPN+?

O candomblé tem divindades com fortes relações com as questões da homossexualidade e da transexualidade. Nós temos Logun Edé, que traz características da mãe Oxum e características do pai Oxóssi. Logun Edé é um guerreiro com características do rio, do feminino, com a capacidade de acolher que o rio tem, da doçura, do mel, e características do caçador, do observador, da estratégia, do que alimenta a comunidade. Logun Edé é uma divindade que transita naturalmente. Não estou dizendo que Logun Edé é homossexual ou transexual, não se trata disso. Estou dizendo que isso não é uma questão para ele. Temos também Oxumarê. Oxumarê, em um só tempo, vive na terra, vive no céu, é cobra. Oxumarê é orixá da elasticidade. Você quer coisa mais elástica que a homossexualidade e a transexualidade? Elasticidade do desejo, do sentir. Oxumarê é cobra, dá o salto e vira arco-íris. Então nós temos no interior do candomblé as forças ancestrais que nos mostram a pluralidade da vida.

O candomblé sempre foi acolhedor. Vejamos Joãozinho da Gomeia, um grande babalorixá, assumidamente homossexual, filho de Iansã. Nessa época, era quase um interdito um homem de divindade feminina porque vestia saia. Joãozinho da Gomeia quebrou esse paradigma e ajudou o candomblé a se tornar ainda mais acolhedor. A homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade e a não-binariedade não são questões para nós. Isso não é do campo espiritual, tanto que não existe ritual na genitália. Os rituais acontecem na cabeça, nos pés, no corpo, mas não na genitália. E uma fonte de força é o coração. As pessoas não são categorizadas com base em sexualidade. É óbvio que o candomblé tem uma divisão hierárquica. Ogan é um título voltado para o masculino. Ekedi é um título voltado para o feminino. Mas, no Brasil, uma mãe de santo ou pai de santo, quando abre um terreiro, acaba aglutinando todas as funções. Quando abri a Casa de Xangô, eu não tinha todos os postos e todo o apoio das pessoas. Eu tinha que cozinhar ebó, tinha que fazer os rituais, tinha que jogar búzios, tinha que fazer as oferendas, cantar, dançar. A figura da mãe de santo ou do pai de santo sempre foi uma figura extremamente aglutinadora de diferentes gêneros. Isso está muito presente no candomblé.

Mas agora vamos para a parte B, a parte desagradável. O terreiro nunca quis discutir essas questões, mas, com o golpe de 2016, a gente teve uma divisão do país e isso aconteceu também entre nós. A gente começou a descobrir que existem terreiros cujas lideranças são homofóbicas, transfóbicas e até racistas. Em alguns casos, não é intencional, é por falta de debate e conhecimento. Mas, veja bem, o terreiro tem pombagira e todo mundo ama pombagira, até os conservadores. Pombagira solta gargalhada, fala palavrão, dá orientação, é extrovertida, é alegria. Todo mundo ama pombagira seja no corpo de mulher ou de homem. É a única religião que você tem sacerdotisas, a isso eu dou um valor muito grande. E nós temos mulheres trans como sacerdotisas, temos ialorixás mulheres trans. Nós temos homens trans como babalorixás. Em qual outra religião isso é possível? Nem mesmo quando se fala da igreja inclusiva. Eu sou sociólogo e fui olhar para igreja inclusiva, mas lá também existe uma separação muito grande entre homens e mulheres. Na igreja inclusiva, a mulher trans também serve ao patriarcado. Eu gostaria muito que o terreiro acordasse e entendesse o seu tamanho. Nós temos uma força de cura abafada pelo colonialismo e pela incapacidade de se abrir ao século XXI. É a única religião de deuses que dançam. É a única religião onde nós conseguimos conversar com um pajé do século XV estando no século XXI. É a única religião que consegue conversar com uma mulher do cabaré no século XVI estando no século XXI.

Nós temos uma magia afroindígena muito poderosa. Mais do que magia, nós temos filosofia, epistemologia e um código sofisticado, mas o terreiro ainda não acordou para o seu tamanho. O professor Claudenilson da Silva Dias, da Universidade Federal da Bahia, fez um trabalho antropológico sobre transexualidade e certa vez ele me entrevistou como pai de santo e queria saber como eu lidava. Aqui em casa, eu tenho homens trans, mulheres, não-binários. Nós temos todas as existências. O professor me perguntou e eu respondi que isso não é uma questão para mim. As pessoas existem e pronto, são elas que dizem quem elas são. Aceitar as pessoas como elas são e se sentem confortáveis em relação a pronome e vestimenta não é e não pode ser um problema. Aqui nós também temos não-binários e, se não quiser vestir saia, não precisa, a gente criou um alaká especialmente para quem não quer vestir. Qual é o problema disso? Eu sou um sacerdote, não tem problema nenhum. Não é o meu lugar enjaular as pessoas. Como bell hooks disse: se eu não puder ser a cura, não serei o adoecimento.

Tem homem trans aqui em casa que é de Iansã. Iansã usa saia e ele disse que não se sentiria confortável usando uma. Orixá é uma inteligência superior. A roupa quem coloca somos nós. É uma tradição, sim, mas é sério que você acha que orixá está preocupado com a roupa que a gente vai botar? O corpo é seu e as funções vitais são suas. Orixá vai respeitar. Orixá quer o nosso bem, a nossa felicidade, a nossa abundância. Então aqui em casa nada disso é uma questão. Eu sou declaradamente homossexual. O terreiro precisa acolher todas as pessoas. Nós estamos em uma guerra santa e o terreiro tem que e pode acolher todas as pessoas. Eu sou babalorixá há muito tempo e não existe nenhum ritual que priorize as genitálias.

5. Como foi concorrer ao Prêmio Jabuti com o livro Intolerância Religiosa e qual é a importância de uma coleção como a Feminismos Plurais?

Eu já escrevia antes do Intolerância Religiosa. A vida acadêmica exige a produção de artigos e de livros, mas nunca senti a minha escrita tão respeitada quanto na coleção Feminismos Plurais. A minha escrita sempre tinha sido desclassificada. Nós lançamos Intolerância Religiosa durante a pandemia, em uma live com a Djamila Ribeiro, e eu chorei de emoção. Nunca tinha tido a minha escrita tão respeitada, sempre tive a minha produção desqualificada pelo racismo. Me debrucei sobre a pesquisa ao longo de dois anos e escrevi também para os meus alunos do ensino médio entenderem. Já havia combinada com a Djamila, falei que iria seguir os trâmites acadêmicos, mas que também escreveria para os meus alunos. Eu amo ser professor e foi importante levantar essa discussão com uma linguagem mais acessível e tranquila. Nós vendemos trinta mil exemplares. O livro é um sucesso e isso prova que as pessoas querem esse debate e que ele é necessário no Brasil. Quando veio a indicação do Jabuti, celebrei muito, fiquei muito feliz, não acreditei. Eu brincava, em toda oportunidade falava que eu estava no Jabuti. Meus filhos de santo entravam na brincadeira e falavam “meu pai tá no Jabuti”. Não ganhei o prêmio, mas ganhei muita coisa enquanto intelectual negro.

E sobre a coleção Feminismos Plurais, ela é uma quebra de paradigmas. Eu bato a cabeça para Djamila Ribeiro. Oxóssi é partilha e o que a Djamila faz é exatamente isso, ela caça para compartilhar. Feminismos Plurais é uma coleção acessível, em formato de bolso, barata, que está em todo o Brasil e as pessoas estão lendo. São muitas camadas importantes. Nós vivemos em um tempo em que o jovem não quer mais ler, tudo está por conta da tecnologia, então o sucesso da coleção Feminismos Plurais é um acontecimento. Ela forma e fomenta leitores. Meu sobrinho, um menino negro, nunca tinha me falado isso, mas depois do sucesso de Intolerância religiosa, ele me disse “tio, eu quero ser escritor”. É sobre quebrar paradigmas e criar uma juventude negra que acredita que pode estar nesse lugar. O branco inventou o negro desprovido de intelectualidade e a coleção Feminismos Plurais nos tira desse imaginário produzido pelo branco, que é um lugar intencional, justamente para que a gente não dispute com eles e não ocupe lugares que dizem ser só deles.

6. Quais serão seus próximos trabalhos?

Eu ando fazendo muitas coisas, uma maratona. A pessoa negra não anda, ela maratona. Principalmente quando você atinge um grau de consciência de classe e raça. Você fica desesperado. Tem um livro meu que irá sair no ano que vem, estou escrevendo junto com o Doutor Hédio Silva Jr., que nos defendeu no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da imolação animal. Veja bem, isso foi parar no Supremo, mesmo já sendo constitucional. Isso tem a ver com liberdade de crença. Esse livro vai sair pela Editora Planeta, o título preliminar é O perigo de uma religião única, que foi inspirado na tese da Chimamanda Ngozi Adichie, O perigo de uma história única. Eu também lancei o meu primeiro livro infantil, As meninas dos cabelos d’água, pela Editora Todavia, inspirado em Iemanjá. Agora nós iremos ter, também na Todavia, um segundo livro infantil, O homem sem nome. Vou dar um spoiler: nesse livro, eu trabalho com a população em situação de rua, considerada invisível ou de presença incômoda. Eu faço uma relação dessa pessoa com Obaluaê, que se esconde embaixo das palhas.

Também quero compartilhar com você, em primeira mão, um projeto maravilhoso que vai ser o meu podcast. Esse podcast nasceu quando eu estava dando uma formação para juízes e advogados de Rondônia. A formação era sobre intolerância religiosa e, em um dado momento, alguém levantou a questão sobre o abate animal. Uma pessoa cristã, que não estava qualificada para responder isso, respondeu e falou que hoje em dia o abate não precisa acontecer mais, que é uma barbárie. Na minha vez de falar, eu disse “olha, com todo respeito que eu lhe devo, você não conhece os rituais, não participa. Então eu acho que vocês precisam ser um pouquinho mais cautelosos e perguntarem para a pessoa certa.

Se vocês querem saber o motivo dos rituais com animais, como acontece, o tipo de animal que nós matamos, que não é urso panda nem arara azul, é a galinha e o bode, que também estão no açougue, a gente abate o que vocês comem na churrascaria. O Brasil importa muita carne bovina e carne de aves. Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso, perguntem para mim”. O podcast vai se chamar Pergunta pra mim. O que eu vou fazer é levar uma pessoa trans para falar sobre transexualidade, uma pessoa em situação de rua para falar sobre situação de rua, um adicto para falar sobre a sua experiência. Por isso, o nome é Pergunta pra mim. A gente está em uma sociedade de muito senso comum, de muita especulação. O podcast pretende dar voz a quem pode dizer a verdade sobre si. A primeira pergunta será “O que é ser negro no Brasil?”. Nós queremos lançar no dia 20 de novembro, Dia de Zumbi.

7. Qual medida é fundamental para que avancemos contra a intolerância religiosa e o racismo religioso?

Primeiro, educação, mas também precisamos de regulação da internet. Não dá mais para viver sem regular conteúdo. Nós tivemos a tragédia no Rio Grande do Sul e tinha alguns influenciadores falando que tudo o que aconteceu foi uma punição, por conta do Rio Grande do Sul ser a região com mais terreiros no Brasil. Precisamos da regulação da internet com urgência, para ontem. A educação e o respeito à diversidade deveriam ser necessários para a divulgação de informação para milhares de pessoas. Com isso, não falo apenas sobre os terreiros, mas desejo que todos possam ter liberdade de crença e de não-crença. Isso já é um direito constitucional, mas está totalmente violado. Nós precisamos de uma discussão aprofundada sobre o que é discurso de ódio e o que é liberdade de expressão. Não se pode condenar a diversidade de seres humanos e conduzir o ódio contra as existências.