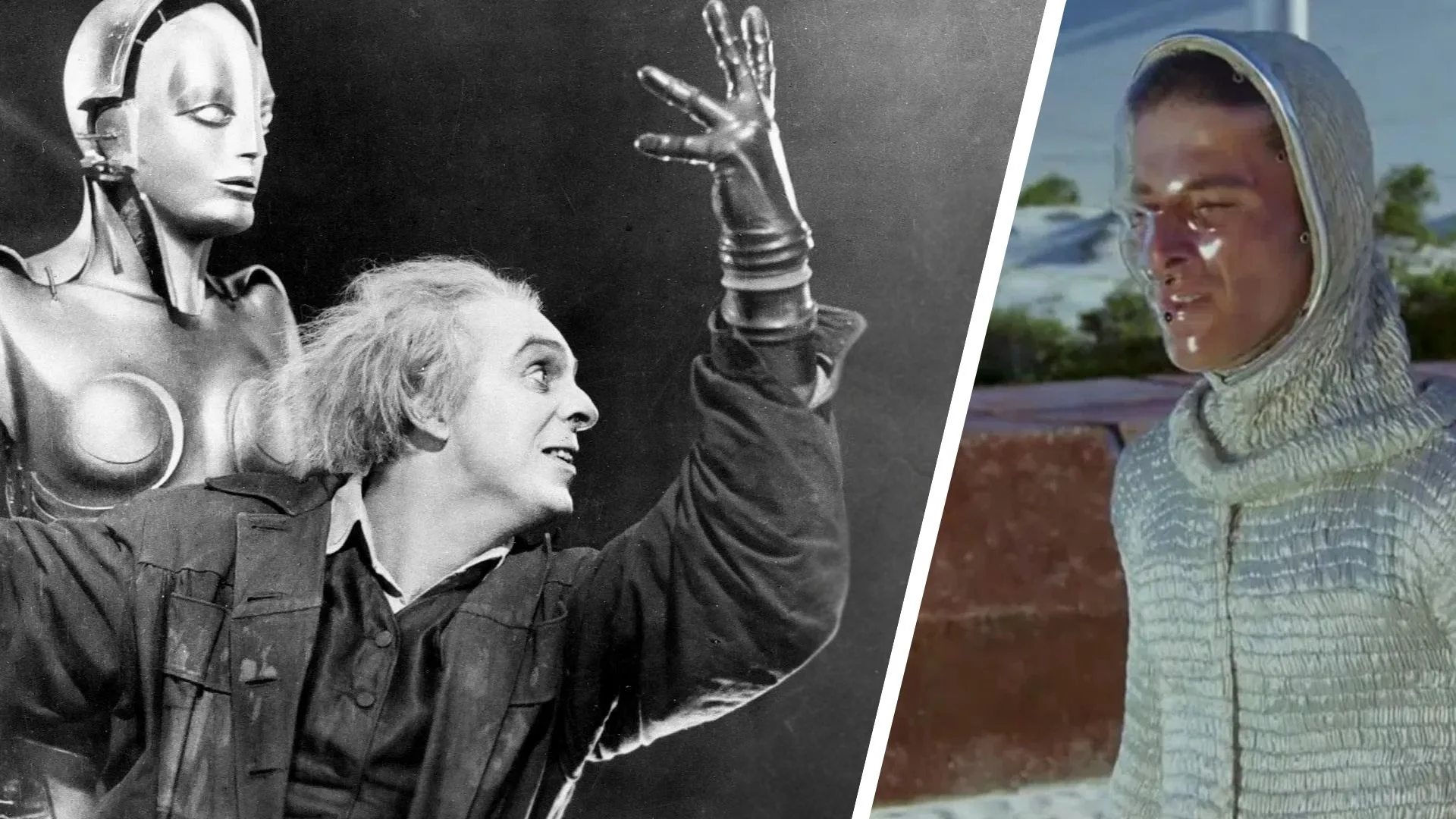

Mostra SAC: Entre a máquina e a radiação, a utopia em ‘Metrópolis’ e ‘Abrigo Nuclear’

Sessão dupla na Cinemateca propõe diálogo distópico entre obras unidas pela crítica à falência da humanidade

Por Hyader Epaminondas

Na última quinta-feira (10), a Cinemateca Brasileira promoveu um daqueles encontros que só o cinema pode proporcionar. Em uma mesma noite, através da quarta edição da Mostra SAC: Espetáculo, Polêmica, Cultura, fomos convidados a testemunhar o diálogo entre Abrigo Nuclear (1981), de Roberto Pires, e Metrópolis (1927), de Fritz Lang.

À primeira vista, tudo os separa: o tempo, o país, os recursos técnicos, o idioma, a estética. Mas basta a projeção começar para que um mesmo grito silencioso atravesse as décadas: a promessa de um futuro melhor não se cumpriu. Ele chegou, e trouxe consigo as mesmas falhas do passado.

Metrópolis, obra da fundação do cinema de ficção científica, ergue uma cidade monumental onde o progresso tecnológico e a desigualdade social caminham lado a lado. É o início do século XX, e Lang enxerga na industrialização não apenas a maravilha da modernidade, mas o horror do maquinário que transforma homens em peças substituíveis. Na superfície, a elite se banha em luz, dança, consome e vive. No subterrâneo, os operários trabalham até o limite da exaustão, regendo as engrenagens que mantêm a cidade em funcionamento.

É uma visão quase religiosa do colapso: um inferno operário que sustenta um paraíso burguês. Metrópolis é uma parábola sobre a alienação do trabalho, sobre o corpo como extensão da máquina e sobre a falência de qualquer sociedade que desumaniza os que a sustentam. Maria, personagem central, se torna o pivô dessa crítica ao ser duplicada: de profetisa da revolução a androide manipulador, ela encarna o medo da substituição do humano pelo simulacro. Mas também representa a esperança de um retorno à empatia, o coração como mediador entre o cérebro, que representa a elite, e as mãos, que são os trabalhadores. É uma utopia em crise, mas ainda com alguma fagulha de esperança.

Mais de cinquenta anos depois, no Brasil em plena ditadura militar, Abrigo Nuclear surge como o primeiro filme de ficção científica baiano e responde com um olhar devastadoramente cético ao inaugurar um imaginário sombrio, distópico e com proposição política. Não há cidade monumental, nem esperança messiânica. Só resta a cúpula. Um abrigo subterrâneo onde a humanidade sobrevive após um colapso nuclear.

A ficção científica brasileira, nas mãos de Roberto Pires, é seca, minimalista e alegórica. A cenografia, de baixo orçamento e estética artesanal, transforma em força a falta, com os espaços curvos e repetitivos do abrigo emulando labirintos existenciais. Cada personagem é uma engrenagem falha de um sistema que já não serve a ninguém.

A simbologia do filme nacional é profundamente enraizada em uma crítica ao autoritarismo, ao tecnocratismo e ao apagamento do humano em nome da ordem. O abrigo é apresentado como um espaço supostamente seguro, mas onde todas as decisões são tomadas por um computador central. A ciência substitui a política. A lógica da eficiência substitui o pensar.

Os corpos, isolados, sem identidade, deslocados, parecem ecoar o trauma coletivo de um país marcado por censura, vigilância e repressão. A sobrevivência não é vida, é um prolongamento do medo.

Uma viagem dupla de volta para o futuro

Assistir a Metrópolis e Abrigo Nuclear em sequência é como percorrer um ciclo completo da distopia moderna. O primeiro projeta o futuro como uma grandiosa ameaça à dignidade humana. O segundo mostra o que acontece quando essa ameaça vence. Não há mais revolução, só um cotidiano de falência emocional e esvaziamento simbólico. O que antes era engrenagem agora é cúpula. O que era cidade dividida agora é bunker unificado e estéril.

Hoje, mais de um século após Metrópolis e mais de quarenta anos após Abrigo Nuclear, vivemos sob o peso de novas cúpulas: bolhas digitais, filtros algorítmicos, isolamento social em rede. A tecnologia, outrora símbolo de libertação, se tornou também instrumento de controle. A promessa do progresso deu lugar à ansiedade do colapso ambiental, da vigilância constante, da erosão do debate público. Vivemos em metrópoles conectadas, mas profundamente divididas.

E os abrigos, hoje, já não se limitam ao concreto das ficções. Estão por toda parte e dentro de nós. São emocionais, ideológicos, digitais. Cavamos nossos próprios esconderijos, silenciamos o incômodo, filtramos o mundo até que ele pareça suportável. Do lado de fora, as cidades se transformam em labirintos de isolamento: apartamentos cada vez menores, empilhados como cortiços verticais, repetem a lógica do abrigo: sobreviver, mas sem espaço para o viver.

Ambos os filmes oferecem metáforas que voltaram a ser urgentes. A robotização das relações, o automatismo das rotinas, a lógica do desempenho acima do afeto. A alienação do corpo. A manipulação da verdade. A perda do simbólico. A ausência de saídas. Mas há algo ainda mais perturbador: a constatação de que, mesmo com todas essas advertências, continuamos trilhando o mesmo caminho. Talvez o cinema não sirva apenas para prever o futuro, mas para lamentar a nossa incapacidade de escuta.

Na escuridão da sala da Cinemateca ou na imensidão da noite na sessão externa, onde essas duas obras se encontram, o público é confrontado com o peso de sua própria era. Os rostos de Maria e dos sobreviventes do abrigo se sobrepõem, como se nos perguntassem: depois de tantos avisos, ainda há tempo para recomeçar?

O cinema, ao menos, insiste em imaginar. E talvez esse seja o gesto mais radical: continuar a sonhar com um futuro.