Maureen Santos: Soluções individuais não mudam o meio ambiente

A ativista ambiental Maureen Santos desmistifica campanhas ambientais voltadas a soluções pontuais e fala sobre a importância de conectar o engajamento a causas coletivas.

Ativismo ambiental, como ativá-lo? No Brasil quanto mais temos acesso a informações sobre os efeitos nefastos das mudanças climáticas, mais cresce a conscientização pela preservação do meio ambiente. Mas como transformar nosso engajamento em ações que produzem efeito prático no planeta? Em conversa com Maureen Santos, uma das coordenadoras da Fundação Heinrich Böll Brasil, falamos sobre essa distância entre o interesse particular e a garantia das necessidades das futuras gerações. Em tempos de campanhas motivacionais, Hora do Planeta e notícias sobre a extinção de ursos polares, o tema “o que fazer” é sempre preponderante.

“Soluções fáceis para problemas complexos não existem”, disse Maureen. Desmistificando narrativas que provocam soluções pontuais e individuais, da economia verde ao Green New Deal, Maureen aponta a necessidade de conectar interesses pessoais a causas coletivas e construção de políticas públicas. Importar-se com a comida que chega à mesa é um bom passo.

Maureen tem se dedicado à formação de base, pesquisas sobre mudanças climáticas e segurança alimentar. Cientista política, é professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Em visita a Casa Coletiva da Mídia NINJA, no Rio de Janeiro, Maureen foi convidada a falar a uma plateia de midialivristas e ativistas culturais de diversas cidades do interior carioca. A narrativa sobre o ativismo ambiental do novo século foi o principal tema. Em entrevista exclusiva com nossa equipe, Maureen explorou sobre este assunto e apontou uma medida fundamental para ativar as soluções de quem nunca deixou de proteger o meio ambiente: precisamos escutar os povos originários.

Confira abaixo a entrevista completa:

Mídia NINJA: O que é esse fenômeno das mudanças climáticas?

Maureen: As mudanças do clima se dão devido ao aumento das emissões de gases de efeito estufa em especial pelo setor industrial, proveniente da queima de combustíveis fósseis. Desde a época da revolução industrial você teve esse acúmulo de gases na atmosfera e com essa concentração aumentou o calor que esses gases vão captando, provocando o chamado aquecimento global. Esse processo levou ao que chamamos de mudanças climáticas.

Esse fenômeno já vem sendo tratado internacionalmente desde 1992 quando foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e essa convenção vem discutindo tratados internacionais sobre o tema. O primeiro foi o Protocolo de Kyoto e o segundo, mais recentemente, o Acordo de Paris. Ambos provocaram um debate global através de uma iniciativa multilateral, onde os países pudessem se comprometer a reduzir suas emissões e buscar soluções ao enfrentamento das consequências das mudanças climáticas.

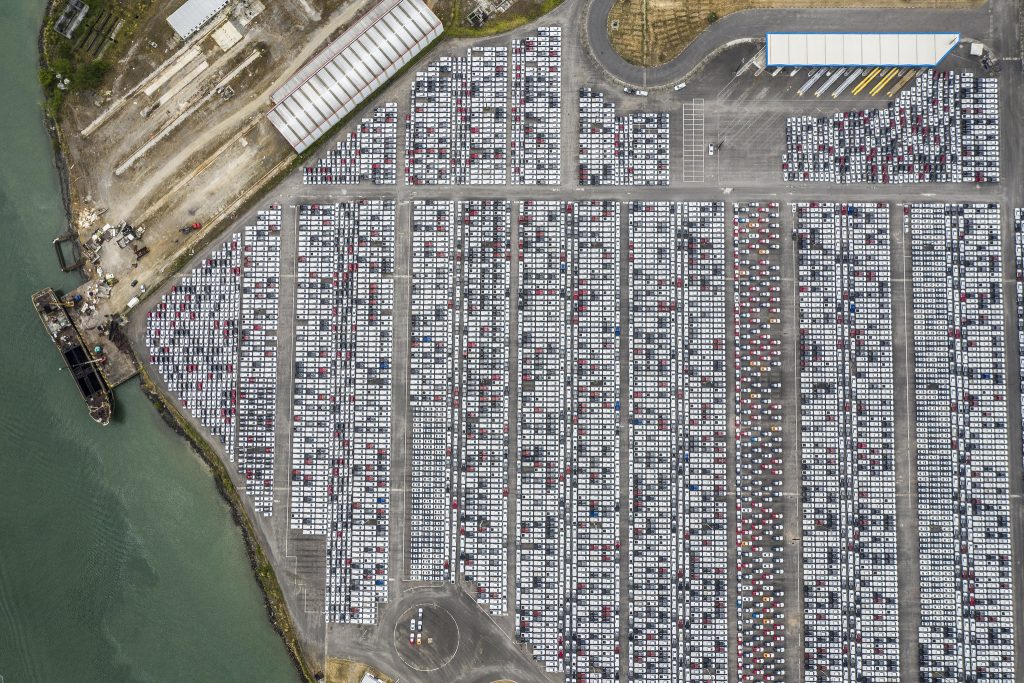

Doca da Ford no Porto de Aratu / BA produz milhares de veículos alimentados por combustíveis fósseis. Foto: Mídia NINJA

MN: O que está sendo feito hoje e está gerando resultados? Quais as principais iniciativas de sucesso hoje no mundo?

No Protocolo de Kyoto, somente os países do Norte, chamados países desenvolvidos, tinham compromisso. Isso foi modificado com o atual Acordo de Paris, a diferença é que não são metas obrigatórias. Em Kyoto você tinha o 5,2% que era uma meta média obrigatória de redução para esses países desenvolvidos. No caso do Acordo de Paris, que é universal, cada país indicou qual seria sua meta voluntária, chamada NDC (Contribuições Nacionalmente Determinadas). Em 2015 o Brasil também apresentou suas metas, se comprometendo com as reduções que começariam em 2020 e terminaria a primeira fase em 2025.

MN: Quais são as medidas?

No caso do Brasil, o grande foco das emissões é o desmatamento. Já tínhamos políticas públicas extremamente importantes, como o PPCDAM e o PPCERRADO, para combater. Tem o Fundo Amazônia que capta recursos, em especial da Noruega e da Alemanha, para incentivar projetos de combate ao desmatamento. Mas o que a gente vê agora é que todas essas medidas estão em xeque exatamente pelo corte de recursos do Ministério do Meio Ambiente e pelas mudanças bruscas na políticas nacionais desde que esse novo governo assumiu em janeiro.

MN: E do ponto de vista internacional?

Um dos principais emissores, os Estados Unidos, declararam a saída do Acordo de Paris. Essa saída ainda não foi formalizada porque precisa de um período para isso acontecer, mas caso o Trump se reeleja essa pode ser uma bandeira a se concretizar. Nesse acordo é fundamental dois países em especial se comprometerem, os EUA e a China. Se eles, que são os maiores emissores, não estão no acordo, você tem um acordo fragmentado do ponto de vista do combate à mudança do clima.

MN: O que são as compensações climáticas?

Como os acordos são muito focados na diminuição das emissões, não se discute muito a integridade ambiental como um todo. Por exemplo, qual a relação das mudanças climáticas com a perda de biodiversidade? Com o processo de desertificação? Com outros processos em curso do ponto de vista ambiental? O que se vê são velhos modelos de mercado que acabam aparecendo como soluções para o enfrentamento do problema climático.

Deveríamos continuar criando garantias para que as populações indígenas e tradicionais tenham direito aos seus territórios e continuem fazendo o que elas sempre fizeram, que é exatamente a proteção ambiental aliada às suas práticas e seus modos de vida. Isso é totalmente inviabilizado nessas negociações ambientais com certos modelos de negócios.

Pelo contrário, você cria na negociação e nas políticas internacionais modelos relacionados ao mercado, como o mercado de carbono que traz a chamada compensação (offsetting) como ente principal do debate de redução de emissões. Na compensação, ao invés de alguns setores se renovarem e reduzirem suas emissões entendendo isso como parte da necessidade para enfrentar o problema, eles podem comprar créditos de um outro país ou outro setor que já reduziu, seja porque mudou a sua prática produtiva ou simplesmente porque ele protege a floresta ou combate o desmatamento.

Nesse sistema se criaram várias métricas globais a partir do mercado de carbono, que é o eixo principal dessa arquitetura e cada vez mais eles vêm trazendo o que a gente chama de falsas soluções para a mudança no clima. Eles criam mecanismos que na verdade não estão indo de encontro à necessidade real de enfrentamento do problema.

MN: O Green New Deal é uma solução para esses problemas?

Esse está sendo um grande debate atual. O termo Green New Deal é de 10 anos atrás, tem muito a ver com a chamada economia verde, que é como você pega a economia marrom, baseada no petróleo, e a transforma em uma economia mais ambientalmente sustentável. O problema é que segue a mesma lógica capitalista. Esse esverdeamento do capitalismo trazendo o sistema para ser um pouquinho mais ambientalmente correto, na verdade não muda as verdadeiras práticas do próprio modelo.

Marcha Global da Cúpula dos Povos. Foto: Midia NINJA

Do ponto de vista da redução da emissão, é muito interessante, por exemplo, trazer a energia solar, a eólica e as diversas outras fontes alternativas para fazer frente à matriz fóssil ou para efetivamente fazer a transição energética. Mas na prática, esses grandes empreendimentos repetem exatamente o mesmo modelo da economia marrom. Veja, por exemplo, no Ceará ou no Rio Grande do Norte, onde há vários empreendimentos eólicos. Lá você vê várias comunidades que foram atingidas, não tiveram direito ao consentimento livre, prévio e informado, que não tiveram seus direitos reparados, foram deslocadas, criaram-se conflitos, houve criminalização, e muitas vezes, nem acesso a energia têm. Implementa-se um novo regime mas acaba repetindo a lógica de mercado que o capitalismo traz e onde a desigualdade é uma das grandes consequências. Esse é o grande ponto e que é pouco discutido.

É necessário politizar o porquê de se retomar essa bandeira do New Green Deal como uma grande bandeira para os democratas. Ela faz muito sentido para os EUA, para o momento que vivem, mas acho muito complicado importar para outros locais que não têm a mesma realidade. Vamos falar dos conceitos que vem dos povos e comunidades tradicionais, que tem muita aplicabilidade na prática e na economia, que gera renda e garantia de direitos.

MN: Qual o papel do indivíduo dentro de uma luta coletiva e global? Como, a partir dessa individualidade, podemos de fato criar soluções que tragam resultados práticos e concretos?

Esse é o grande debate que a gente precisa tentar responder e obviamente não tem uma resposta pronta. Quando a solução é muito fácil, geralmente ela não tem efetividade ou ela apresenta apenas uma solução ambiental pontual, sem considerar o todo. O problema ambiental e climático não pode ser reduzido a questão das emissões de gases de efeito estufa.

Por exemplo, o que é mais interessante para enfrentar problema das mudanças climáticas ? É você continuar com um monte de monocultivo de eucalipto que vai reduzir as emissões de gases de efeito estufa ou é você pensar realmente numa restauração florestal que vai trazer emprego, que alia agroecologia, agrofloresta ou outros sistemas produtivos? Assim você vai estar pensando numa transição socioecológica de mais de longo prazo e, também, reduzir as emissões.

Por outro lado, o debate individual às vezes é muito massacrante porque as pessoas se sentem muito culpadas e querem mudar a sua prática.

É muito importante você mudar a sua prática e estar de acordo com a sua consciência, dando coerência à sua luta e militância, mas nada vai mudar se você não transformar o coletivo através da busca por políticas públicas, construindo ações coletivas e de engajamento.

MN: A nossa militância deve estar então conectada diretamente a uma agenda pública e coletiva.

É fundamental garantir a agenda de direitos. Você não consegue enfrentar essas questões e discutir mudança do clima se a agenda de direitos for deslocada como algo à parte. Ela tem que estar no seio dessa transição socioecológica que a gente precisa no futuro. O debate que está aparecendo agora é interessante e fundamental para você pensar medidas que tenham a ver com o nosso dia a dia, deixando de lado esse alarmismo das imagens do urso polar que estão tão longe da gente, que ficamos com pena mas não conseguimos nos conectar ou criar ali uma relação de mudança.

Banquetaço aconteceu no início de 2019 pautando alimentação saudável para brasileiros. Foto: Mídia NINJA

Por que que a gente tem tanto agrotóxico na nossa água? Por que a gente tem que comer comida com veneno? Por que a gente tem que neutralizar carbono com eucalipto? A gente tem que fazer essas perguntas para pressionar quem vem com essas soluções a tentar mudá-las para que sejam efetivamente baseadas nessa garantia de direitos.

No Brasil, as populações indígenas e tradicionais,e a agricultura familiar e camponesa defendem a floresta e tem a biodiversidade em áreas onde ela é extremamente importante, forte e conservada. Então elas têm que estar no seio dessas decisões, sendo consultadas o tempo todo, juntamente com a sociedade civil que precisa participar desse debate público sem ser criminalizada. Está sendo bastante preocupante o reverso dessa lógica que a gente vê atualmente no país.

MN: Nós podemos fazer uma relação do urso polar com o prato da nossa mesa?

No fundo dessa relação tem uma disputa de modelo. Qual é o modelo que ambientalmente vai ser o garantizador das necessidades das gerações futuras? Não dá pra gente continuar em um modelo que só está causando a extinção de espécies no mundo. Agora você pode pensar em um modelo que ambientalmente tem uma conexão com o próprio ciclo da natureza, que beneficia o cuidado com a água e com o solo, que produz alimento de qualidade e saudável, que traz uma possibilidade de renda, de trabalho justo e decente.

Isso tudo pode ser mais concreto se você parte da concepção, com algo que você vai construir a médio e longo prazo. Você entende a causa, entende o que a consequência dessa causa está provocando a nível global e ao mesmo tempo você está criando medidas para você se conectar a esta causa e superá-la.

Como as mudanças climáticas foram provocadas há muito tempo, os efeitos vão estar aí. Por isso se fala de transição, porque mesmo que você corte hoje todas as emissões, os benefícios só vão aparecer a médio e longo prazo. Então como você trabalha essa ideia de adaptação e prevenção com a necessidade de mudança de modelo de futuro? Aí você tem várias propostas que estão em curso na economia, na agricultura, na discussão de soberania alimentar que acho que é um eixo bem importante. Assim como na discussão de diversificação e descentralização de energia.

Não há resposta fácil. A questão é questionar respostas fáceis porque é um debate muito amplo e que efetivamente você precisa olhar em diversas escalas e camadas.

MN: Você falou das comunidades tradicionais, como pode ser o papel delas nesse processo?

Esse é um eixo que deveria ser o grande protagonista do debate de mudanças climáticas. Os espaços onde ainda tem proteção ambiental estão ligados a populações e comunidades tradicionais.

A ideia de você pensar o meio ambiente como algo intocável, que não tem gente, é totalmente ultrapassada. No Brasil não existe essa possibilidade.

A própria questão da água, todo o debate em relação às cisternas no Brasil surgiu a partir do movimento do semiárido brasileiro e da necessidade de se rediscutir uma agenda que dizia que o Brasil era um país que tinha seca e pronto, não tem o que fazer! “A seca é uma coisa horrível, não tem o que se fazer, então vamos estimular a migração das pessoas que moram nessa região”. Quando você começou a discutir no Brasil a ideia da convivência com o semiárido, você troca completamente uma lógica que dizia que não era possível conviver com aquela situação ambiental extrema. Então existem tecnologias sociais que já vêm sendo replicadas a partir dessas práticas.

E há um elemento muito importante: a consulta. O Brasil é signatário da Convenção 169, as comunidades indígenas e tradicionais têm o direito de serem consultadas sobre qualquer empreendimento ou projeto que estão sendo colocados em seu território. É fundamental dar voz a essas populações para que elas possam levar seus saberes e que esses saberes possam ser reconhecidos como conhecimento. Pois na maioria das vezes os conhecimentos vêm de fora da comunidade e seguem uma linha que não tem nada a ver com a prática que a comunidade já faz e não vai resolver o problema.

Povos indígenas vivem nas florestas e são considerados os principais guardiões da biodiversidade do planeta. Foto: Gabriel Bicho / Mídia NINJA

Eu vejo muita gente falando que o problema da agroecologia é a escala, mas é querer comparar exatamente o modelo da agroecologia com o modelo do agronegócio, que são modelos que partem de princípios completamente diferentes. São incomparáveis. Até as fórmulas e as propostas têm que ser reconstruídas a partir desse viés mais holístico, que vai trazer diversos tipos de conhecimento das comunidades e que possam ser reconhecidos e visibilizados cada vez mais.

MN: Quais são as práticas e iniciativas que as pessoas podem se engajar?

Já tem várias feiras agroecológicas no Brasil inteiro. Acho que é o primeiro passo: saber onde comprar a comida, saber de onde vem essa comida, valorizar o trabalho dos agricultores familiares e camponeses. No Brasil 70% do que a gente come vem da agricultura familiar e camponesa e muita gente não sabe disso. Acham que vem do agronegócio e não é. Então é fundamental primeiro entender isso pra você então poder lutar por esse espaço e reconhecimento.

Eu acho que agroecologia é sim uma solução. Há milhões de outras práticas e experiências políticas que foram aprovadas nos últimos 15 anos e que agora estão sendo ameaçadas de serem perdidas. Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, as casas de semente. O debate da alimentação traz diversas soluções.

Todo mundo está falando do patinete. Será que o patinete é a solução para mobilidade urbana? O debate da chuva, como a gente se prepara e faz uma prevenção séria que realmente leve em consideração as vulnerabilidades em nossa cidade? Acho que há formas aí de buscar soluções coletivas, seja na associação do bairro, nos coletivos de engajamento político, pensar no acesso de cestas de alimentos agroecológicos. Então vamos mudar sim essa perspectiva, mas que ela possa realmente construir algo coletivo e que possa construir de fato políticas públicas.

MN: Qual recado a gente pode dar para as pessoas interessadas no engajamento ambiental?

Nesse momento de despolitização, especialmente no meio ambiente, o primeiro recado é: procure informação. O primeiro ponto é a politização. Como que você politiza o processo sem cair num conto ou numa historinha que você vai achar super legal, mas quando vai ver na prática não é necessariamente tão boa assim.

Outra questão: soluções fáceis para problemas complexos não existem. Então você precisa pensar uma série de esferas e camadas pensando localmente, no Estado, no governo federal, nas instâncias de atuação e nos espaços em que a gente circula, e também no debate global. A mudança do clima e outros problemas ambientais não são só localizados, eles são fenômenos globais. Sem o multilateralismo a gente não vai conseguir resolver o problema. Isso também é fundamental para que as pessoas possam pressionar para uma mudança global. Mas isso tem que ser aliado às outras esferas de debate.

E por fim, como a gente se motiva nessa empatia com o tema ambiental? Como a gente avança na democratização desse debate, compartilhando as soluções verdadeiras para as pessoas terem acesso à alimentação saudável, acesso à água de qualidade, entre outras questões. Isso é fundamental pra gente pensar uma transição ecológica de um mundo que efetivamente cuide das próximas gerações, sem ser só um curativo que se coloca pra tentar consertar.

Abertura oficial da Cúpula dos Povos. Foto: Mídia NINJA