“Colonialismo químico pode explicar dificuldades na redução de agrotóxicos”, diz Larissa Bombardi

O trabalho de Bombardi aborda o colonialismo e os interesses de países que estão no centro da economia mundial, mas agem com duplo padrão de comportamento

“Não é possível que a gente tenha resíduo de agrotóxicos permitidos no alimento e na água no Brasil, que são dezenas, centenas e, às vezes, até milhares de vezes superiores àqueles da União Europeia”. A afirmação é da pesquisadora brasileira Larissa Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP, que deixou o país em 2021, após ser ameaçada por realizar pesquisas sobre agrotóxicos. A pesquisadora retornou agora ao Brasil para o lançamento de seu novo livro, “Agrotóxicos e Colonialismo Químico”, publicado pela Editora Elefante, com apoio das organizações WWF e Fundação Heinrich Böll.

O trabalho de Bombardi aborda o colonialismo e os interesses de países que estão no centro da economia mundial, mas agem com duplo padrão de comportamento. “Dos 10 agrotóxicos mais consumidos no Brasil, cinco são proibidos na União Europeia, mas aqueles que produzem agrotóxicos não os querem consumir.” Para ela, isso ajuda a entender o lugar subalterno que ocupamos no mundo, mas que precisa mudar, uma vez que não se trata de um setor produtivo qualquer, mas da alimentação humana. “É mais do que necessário que a gente tenha uma regulação internacional para agrotóxicos”, diz ela.

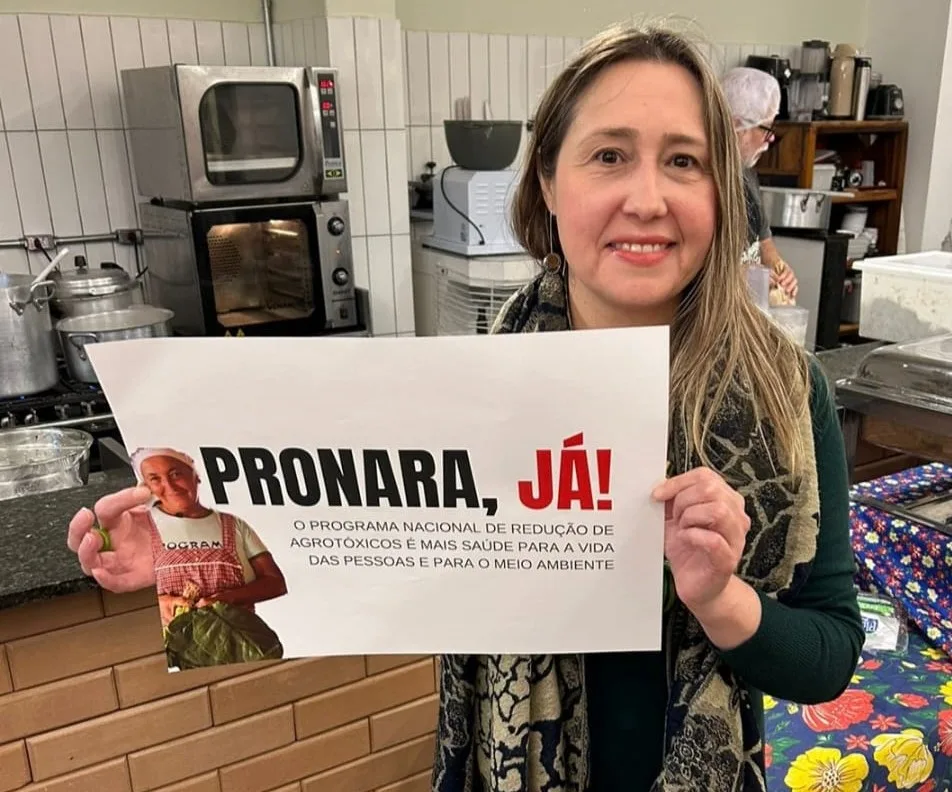

Conversamos com Bombardi sobre o conceito de colonialismo químico, sua aplicação nos dias de hoje e como os acordos internacionais, a exemplo do Acordo Mercosul-União Europeia, lidam com o impasse dos agrotóxicos. A cientista comentou também as mudanças recentes em normativas brasileiras: o Marco Regulatório sobre a classificação toxicológica dessas substâncias, a nova Lei dos Agrotóxicos,14.785, de 2023, aprovada no Congresso Nacional, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos nos Alimentos (Para) e, por fim, as dificuldades para a implantação do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara).

Como o conceito de colonialismo químico se aplica à situação que vivemos hoje no Brasil?

Larissa Bombardi – Eu acho que colonialismo químico é a expressão mais adequada para entender este momento que a gente vive hoje no Brasil. Por quê? Eu penso que o colonialismo químico é a ferramenta teórica, eu diria, mais adequada para entender como o Brasil se insere hoje no mundo, na economia mundial. Se insere de uma forma subalterna, em que a gente consome, principalmente, aquilo que aqueles que produzem agrotóxicos não querem consumir. Eu digo ‘principalmente’ porque dos 10 agrotóxicos mais consumidos no Brasil, cinco são proibidos na União Europeia. Isso ajuda a gente a entender qual lugar estamos ocupando no mundo. É um lugar que nos subalterniza economicamente, mas também subalterniza a saúde humana e a saúde ambiental.

Qual é o papel da nova Lei dos Agrotóxicos nesse contexto?

Larissa Bombardi – A nova Lei dos Agrotóxicos só mostra o quanto a gente está envolvido neste colonialismo químico. O quanto o Brasil está exercendo um papel subalterno, transformando seu território num substrato para reprodução da monocultura – daquilo que a gente chama commodities, ou seja, uma produção que deixa de ter um sentido relacionado à alimentação humana e se transforma em algo que é voltado a se tornar moeda de troca nesse capitalismo internacionalizado, na Bolsa de Mercadorias & Futuro. A gente tem reforçado, ao rasgar o princípio de precaução que havia na nossa lei de agrotóxicos, o papel subalterno do Brasil na economia mundial, transformando seu território num substrato, numa base para reprodução das indústrias que estão localizadas globalmente, que fazem o comércio de grãos, o comércio de commodities, carne bovina, carne de frango etc., e das grandes corporações que comercializam os agrotóxicos, fertilizantes químicos etc. O Brasil, assim como outros países da América Latina, exerce esse triste papel, como diria Eduardo Galeano, de entregar as nossas riquezas, favorecendo uma pequena oligarquia nacional e grandes corporações internacionais.

Como você acha que a adesão do Brasil a tratados internacionais de comércio, à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e ao Acordo Mercosul-União Europeia, em compasso de espera, pode impactar a legislação brasileira sobre agrotóxicos?

Larissa Bombardi – Particularmente, o Acordo Mercosul-União Europeia, da maneira como está proposto, vai aprofundar ainda mais as grandes diferenças, as grandes assimetrias entre esses dois blocos. Toda vez em que há um acordo comercial entre blocos tão díspares, a gente vai ampliar ainda mais a velha divisão internacional do trabalho, relembrando o nosso histórico de séculos, de relação subalterna com o Velho Continente. Olhando justamente a proposta atual e o que vai ter de isenção de taxas, a gente vai ver, de um lado, uma aprofundação das exportações brasileiras de minérios e produtos agropecuários e, do outro lado, uma aprofundação das exportações europeias de automóveis, de produtos de telecomunicação, de produtos de alta tecnologia.

Você acha que existe a possibilidade de uma legislação internacional comum sobre agrotóxicos?

Larissa Bombardi – A gente tem trabalhado para isso, a gente tem hoje três convenções internacionais que lidam com substâncias tóxicas. Nenhuma delas é endereçada diretamente a agrotóxicos, e elas não dão conta. Essas três legislações, que são as legislações de Basel, de Roterdã e de Estocolmo, não proíbem nem 3% dos agrotóxicos comercializados no mundo. E a União Europeia, por exemplo, tem uma legislação própria para agrotóxicos, para substâncias químicas, que se chama REACH, uma sigla em inglês, e por essa legislação, ela se protege, de forma que substâncias que são cancerígenas, que provocam má formação fetal, infertilidade, alteração hormonal e morte de polinizadores são proibidas na União Europeia. Contudo, a União Europeia produz, estoca e exporta essas substâncias. Então, é mais do que necessário que a gente tenha uma regulação internacional para agrotóxicos, principalmente porque a gente está falando de alimentação, de substâncias que vão ser ingeridas. A gente não está falando de um setor produtivo qualquer, estamos falando de alimentação humana. Claro que há a necessidade de uma regulação que vise, ao fim e ao cabo, a eliminação programada dessas substâncias, mas que neste processo lide com estabelecer padrões iguais pro mundo todo. Não é possível que a gente tenha resíduo de agrotóxicos permitidos no alimento e na água no Brasil, que são dezenas, centenas e, às vezes, até milhares de vezes superiores àqueles permitidos na União Europeia.

Quanto aos resíduos na água, qual a disparidade exata entre o Brasil e a União Europeia?

Larissa Bombardi – Acho que o caso mais emblemático de disparidade é o caso do limite permitido de glifosato na água potável no Brasil, que é cinco mil vezes superior àquele autorizado na União Europeia. Significa que, de acordo com as normas brasileiras, se uma criança de quatro a oito anos ingerir um litro de água por dia, que é o ideal para essa faixa etária, ela teria extrapolado aquilo que o seu corpo poderia “tolerar”. Uso aspas aqui [na palavra tolerar] porque não há uso seguro, não há quantidade segura de uso dessas substâncias, mas há uma recomendação no Brasil que estabelece limites diários de resíduo. Então, se uma criança beber água, apenas dentro dos limites de glifosato autorizados no Brasil, ela extrapola aquilo que seria o máximo tolerável para o seu corpo, caso houvesse nível seguro para seu uso. Mas eu vou insistir, não há.

Em termos de análise de resíduos, a gente tem o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), que também sofreu mudanças. Qual o impacto disso para o monitoramento dos agrotóxicos?

Larissa Bombardi – O PARA é muito importante, mas, por enquanto, é muito restrito. Por quê? São avaliados basicamente alimentos frescos. Os resíduos não são avaliados na soja, não são avaliados nos alimentos industrializados. Então, a gente tem uma representação no Brasil de que os alimentos frescos, as frutas, as verduras e os legumes são contaminados por resíduos, mas a gente não tem uma ideia do que acontece com o resto. Eu me lembro, por exemplo, de trabalhar com monitoramento no Reino Unido e, além de todos os alimentos frescos, tinha [análise de] alimentos para bebê, alimentos para animais, bebidas, ovos, leite, carne etc. Então, [o PARA] é importante, mas há muito a ser feito. Houve anos em que os dois agrotóxicos mais vendidos no Brasil, simplesmente, não foram avaliados: o glifosato e o 2,4-D. O PARA precisa ser reconfigurado para, realmente, traduzir a realidade. E, como diria um colega, Dr. Marcelo Novaes, defensor público e membro do Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, “monitoramento é crime sem pena”. Por quê? Você monitora, mas não há punição das inconformidades.

Com relação à mudança do marco regulatório, já é possível ter uma medida do quanto essa alteração da classificação de toxicidade dos agrotóxicos impactou o país?

Larissa Bombardi – Acho que essa nova reclassificação não ajuda porque, por exemplo, o glifosato, que é uma substância considerada pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente cancerígena para seres humanos, está classificada como uma substância de baixa toxicidade. Isso não nos ajuda. Na verdade, isso nos atrapalha e induz ao erro, induz a subestimar o efeito dessas substâncias. Porque [com a mudança no Marco Regulatório] é considerado extremamente tóxico aquilo que provoca morte por efeito instantâneo, efeito agudo. No entanto, o câncer, por exemplo, que é um efeito crônico seríssimo, está subdimensionado nessa reclassificação.

A Lei de Agrotóxicos, aprovada recentemente pelo Congresso, acabou tirando do Ministério do Meio Ambiente e da Anvisa o poder de avaliação, que ficou nas mãos, exclusivamente, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), justamente o mesmo ministério que está impedindo a aprovação do Pronara. Como você vê esse papel do Mapa em relação aos interesses da sociedade, do país como um todo?

Larissa Bombardi – Eu penso que essa ideia de colonialismo, colonialidade, ajuda a entender o papel deste ministério. Quando eu falo de colonialismo, eu falo do interesse interno de países que estão no centro da economia mundial, e que vão agir com duplo padrão, por exemplo, exportando substâncias que eles não querem. Então, eu faço um paralelo inclusive com o período da escravidão. Marx escreveu o Manifesto Comunista no mesmo momento em que a gente estava discutindo a nossa lei de terras, enquanto havia ainda pessoas escravizadas no Brasil, enquanto isso era algo tido como legal. Quem é que lucrava com isso? As companhias europeias responsáveis pelo comércio de pessoas escravizadas e essa grande oligarquia. Essa grande oligarquia, pequena em termos de número de população, mas grande em termos de poder, porque controla o território nacional, está estruturada, enraizada de tal forma na sociedade brasileira que, mesmo nos governos progressistas, ainda é muito forte. Seja para o Brasil, para a Argentina ou outros países da América Latina, tem a ver com a nossa formação socioterritorial. Então, o que é essa colonialidade? É a presença dessa oligarquia ultra representada politicamente, seja no Legislativo, seja no Executivo, que atravessa decênios, poderia dizer agora, séculos. É isso que ajuda a gente a entender essa ideia dessa presença colonialista, porque isso é uma presença colonialista. O Brasil não fez a lição de casa. A reforma agrária, por exemplo, já devia ter sido feita. A sociedade seria outra se o Brasil tivesse feito a reforma agrária, e a gente não fez. Então, eles continuam impedindo avanços que estão relacionados com o bem comum, com o projeto de nação, com a segurança e soberania alimentar. Eu vejo esse retrocesso, tanto em relação à alteração da Lei de Agrotóxicos quanto a esse impedimento do PRONARA, como trágico, vejo como uma fotografia da colonialidade. Moderno, hoje, é fazer frente à emergência climática, e não é isso que a gente está fazendo, né? O Brasil está assentando a fotografia de como a gente aceita, reforça essa colonialidade, que é algo que não interessa à sociedade brasileira como um todo.

O Pronara é um programa que foi idealizado há 10 anos. Seu objetivo é a redução do uso dos agrotóxicos por meio da transição agroecológica, de iniciativas que dão certo, trazendo a tradição popular, de várias comunidades espalhadas pelo Brasil. Seu novo trabalho é bastante focado nessas iniciativas, particularmente de mulheres. Quais iniciativas você destacaria sobre novas formas de lidar com a produção agrícola, sem o uso de agrotóxicos?

Larissa Bombardi – Tem muitas organizações feministas pelo Brasil afora lidando com esse tema, tornando a agroecologia cada vez mais uma realidade. Há mais experiências buscando, resistindo. No Vale da Ribeira, por exemplo, tem a SOF [Sempreviva Organização Feminista], a gente tem a Marcha das Margaridas, o MST e as mulheres do MST liderando experiências agroecológicas. Em que pese a nossa colonialidade, o Brasil tem, ao mesmo tempo, essa resistência protagonizando a denúncia, mas também mostrando caminhos para serem seguidos. Em cada assentamento, a gente tem essas experiências brotando, tem também várias comunidades quilombolas que estão reafirmando a sua identidade, que estão caminhando na multiplicação, porque a agroecologia já é feita para muito além do manejo. Claro que tem esse aspecto do manejo, de como a gente produz mimetizando a natureza, mas, obviamente, essa mimetização da natureza não é só um manejo, só é possível por meio das relações sociais que se estabelecem, por meio do trabalho que fecunda a terra e não a esteriliza. Ela é fruto da troca de conhecimento intergeracional, que essas mulheres carregam por décadas, na troca entre elas, ou no movimento que fortalece e multiplica.