Brisa Flow: territórios de vida e experiências ancestrais

Conheça Brisa Flow, cantora, compositora, MC da cultura hip hop, escritora, pesquisadora e defensora da música indígena.

Por Marcelo Mucida, para @planetafoda*

Brisa de la Cordillera é o nome completo da artista ameríndia Brisa Flow. MC da cultura hip hop e filha de artesãos araucanos, Brisa é pesquisadora e defende a música indígena. Criada em Minas Gerais, ela teve influências, desde criança, da música e cultura dos povos andinos, através dos seus pais.

Brisa iniciou sua carreira no hip hop em Belo Horizonte, frequentando batalhas de rap. Sua música traz mensagens sobre a sua vivência enquanto mulher ameríndia periférica na América Latina.

Atualmente em São Paulo, ela tem desenvolvido criações musicais desde o lançamento do seu primeiro álbum chamado “Newen”, que teve um retorno bastante positivo de críticas, sendo apontado pelo Estadão como um dos 20 melhores discos do ano (2016).

Brisa fez licenciatura em música, onde decidiu se especializar na área de arte-educação, que ela defende como uma ferramenta contra o epistemicídio. Epistemicídio é um termo utilizado para se referir a questões como o apagamento, a desvalorização e/ou negação de culturas e saberes ancestrais.

Numa conversa acolhedora, Brisa compartilhou um pouco sobre a sua trajetória artística para a seção #ArtistaFOdA além de falar sobre como ela enxerga o alcance da música indígena contemporânea e contar sobre a sua participação no projeto NIWE BAI – uma realização do selo musical transmídia Mi Mawai, que acontece entre fevereiro e março deste ano.

NIWE BAI em hãtxa kuin (idioma do povo Huni Kuin) significa Caminhos do Vento. O projeto se propõe a produzir encontros entre indígenas e não-indígenas para refletir a partir de uma questão chave: os direitos autorais coletivos e ancestrais dos povos originários. Como é possível, dentro da legislação atual do nosso país, se pensar no registro de criações artísticas que são de autoria coletiva de um determinado povo?

Brisa está desenvolvendo a trilha sonora para o curta-metragem que compõe o projeto e também participou de uma das rodas de conversa ao lado de outros artistas indígenas, que dialogaram a partir do tema central “Voz é Caminho”. A conversa pode ser assistida aqui.

Confira a entrevista na íntegra:

Gostaria de iniciar a entrevista pedindo para você comentar um pouco sobre a sua experiência com a música e com a arte, desde o lançamento do seu primeiro disco em 2016, e o desenvolvimento da sua trajetória enquanto artista.

Quando eu gravei o disco Newen, eu não esperava que ele fosse ser bem recebido pela crítica da música independente brasileira por se tratar de um disco de rap. Eu acredito que ainda existiam muitas barreiras para o rap nacional naquela época. Principalmente quando a gente fala sobre o trabalho de uma mulher marrona. E esse nome “newen” significa força no idioma do povo mapuche, na língua nativa. Ele dizia muito sobre o meu momento de querer permanecer em São Paulo, na cidade, num território hostil para nós.

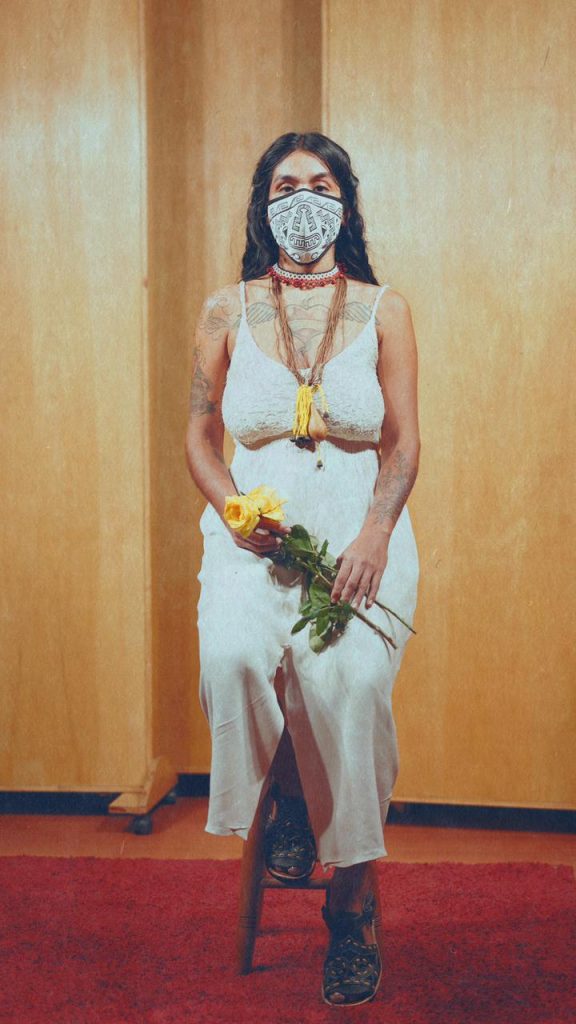

Foto: Nicole Ansey

[…] Eu trouxe isso para o meu segundo disco “Selvagem Como o Vento”, em 2018, de uma forma mais madura. Uma mãe de uma criança que foi crescendo e se estruturando. Isso também de ser mãe ajuda a gente a estruturar o nosso trabalho no sentido de ir aprendendo a desaprender. Então eu acho que o que foi mudando, acrescentando e agregando no trabalho foram essas vivências e também essa vontade de aprender mais, de querer fazer os meus beats e de criar o conceito do disco também com uma movimentação, uma dinâmica para o medo não paralisar o movimento – que é uma frase que está neste trabalho.

Depois disso, eu decidi lançar o Free Abya Yala em 2020, que vejo como um passo um pouco mais corajoso. Um disco de freestyle com improviso de jazz. Sempre eu quero trazer essas referências artísticas para o meu trabalho musical porque acho que a gente é plural e a música é um lugar muito massa para a comunidade, pra gente pensar junto, pra gente dançar junto e assim a gente ir crescendo a nossa forma de convivência, pensando soluções políticas, pensando soluções boas pro território no sentido do bem viver.

Que discussões você busca estimular através do desenvolvimento do seu trabalho?

No desenvolvimento do meu trabalho, eu gosto de fazer a gente refletir sobre a discussão do território, sobre como o corpo é um território, uma memória ancestral, e ao mesmo tempo o quanto a arte é a relação dessa vida, desse corpo com a Terra. E também pensar de forma política o que é o território e o quanto a luta por território é uma coisa que está sempre presente tanto nas relações, quanto na arte, na música, na forma como a gente se relaciona com a Terra. Então isso traz também discussões políticas, isso traz discussões sobre demarcação, moradia, mulheres indígenas, mulheres mães, mulheres periféricas inseridas ou não no mercado de trabalho, corpos marginalizados que não estão no mercado de trabalho, como a comunidade LGBTQIAP+… Eu tento fazer a gente refletir sobre essas relações que eu acredito que são intimamente ligadas a feridas coloniais e a tretas relacionadas ao território, e entender o quanto a gente como comunidade pode começar a pensar esses conceitos todos de uma outra forma, para tentar enxergar soluções para esses problemas que afetam diretamente os corpos marginalizados e as populações indígenas.

Assista ao clipe de “Fique Viva”:

E quais são as principais influências de ritmos e culturas que você acha que o seu trabalho tem?

Penso que as minhas influências de ritmos e culturas estão muito ligadas ao tempo-espaço. Ao tempo dos meus pais e à referência que eles foram pra mim como artesãos e o que eles ouviam. A música andina, a cultura andina e esses ritmos e letras fortes. E na relação com o espaço, está o hip hop, onde eu me tornei artista, que é um lugar muito massa de misturas de gêneros com rap pra que a gente inclusive conheça outros artistas através dos samples. Então eu gosto muito de soul, eu gosto muito de drum and bass, gosto de house, tenho ouvido bastante reggaeton, afrobeat e a música indígena contemporânea…

Eu vi que em 2017 você lançou “Raia o Sol”, uma música que aborda o amor bissexual. Você costuma falar sobre questões que se relacionam com a sua vida nas suas composições?

Eu trago as minhas relações às vezes para as letras, porque eu acredito que é uma forma de cantar o que estou sentindo. Muitas vezes pôr pra fora, ou simplesmente entender o afeto como arte também e como isso tem que ser multiplicado. As relações de amor precisam ser mais cantadas, principalmente quando é uma relação entre duas mulheres ou em outros tipos de relação que sejam julgados pela sociedade. É preciso que a gente fale de amor. E eu só percebi o quanto essa letra foi importante depois que eu recebi muitas mensagens de mulheres falando que se sentiram identificadas. Eu acho que a música é linda e acho que o amor entre mulheres tem que ser cultivado sim, assim como eu quero poder falar sobre os meus amores com os caras e não ser julgada menos ou mais bissexual por isso.

Você acredita que a música indígena contemporânea está conseguindo alcançar novos públicos? A disponibilização de composições nas plataformas digitais pode contribuir com esse processo?

Acho que a música indígena contemporânea está abrindo espaço para novos públicos sim e isso tem muito a ver com a disponibilização das composições nas plataformas de streaming, mas também acredito que ainda tem muito parente indígena, seja cantando música tradicional ou não, nos territórios aldeados, nos territórios urbanos, precisando ter acesso à tecnologia porque muitos ainda estão na luta por território, que é uma luta violenta no país em que vivemos, e isso impede que muitos artistas tenham acesso à tecnologia, tenham acesso às plataformas de streaming. Então, como eu disse anteriormente, há a treta por território, seja no espaço da música ou para conseguir minimamente se estruturar como artista, que é a mesma história da periferia também. Quando você é artista periférico, você tem que lidar com diversas questões sociais de sobrevivência antes de conseguir emancipar a sua carreira. Acredito que funciona da mesma forma com os parentes que estão tentando se gravar dentro das aldeias, tentando montar os seus próprios estúdios para assim conseguir ter acesso a essa tecnologia e às plataformas.

Foto: Nicole Ansey

Comente um pouco sobre as trocas que você tem desenvolvido para o projeto NIWE BAI ~ música indígena contemporânea e direitos ancestrais.

Estou muito feliz de estar fazendo a trilha deste documentário. Tem sido uma vivência muito massa justamente para juntar um pouco da tecnologia, utilizando ferramentas como sintetizador, batidas eletrônicas, batidas de rap… Tudo o que eu gosto na música, eu tento juntar na trilha e trazer os elementos da Terra, que são elementos essenciais que compõem todo esse meu universo, a minha relação com o vento, a relação do vento com a vida, o fato do meu próprio nome ser Brisa de la Cordillera… Então eu gosto de juntar todas as referências da nossa relação com a arte e com a vida com essas tecnologias. Está sendo muito legal também pelo aprendizado do conteúdo que eu tenho acessado para poder entender melhor sobre como organizar essa trilha.

Além de participar deste projeto, Brisa lançará em 2021, a partir de março, uma série de singles que já estão prontos. O primeiro se chama “Camburi”, que significa rio que muda de lugar, e trata do fluxo dos sentimentos nas relações.

Confira os trabalhos da artista através do seu perfil no Instagram @brisaflow e do seu canal no YouTube.

Acompanhe a seção #ArtistaFOdA e confira semanalmente os trabalhos de artistas LGBTQIAP+ das mais diversas linguagens. As entrevistas que já foram publicadas podem ser acessadas aqui.

*@planetafoda é a página de conteúdos LGBTQIAP+ produzidos pela rede FOdA, da Mídia NINJA, junto a colaboradores em todo o Brasil.

Foto: Camila Sánchez