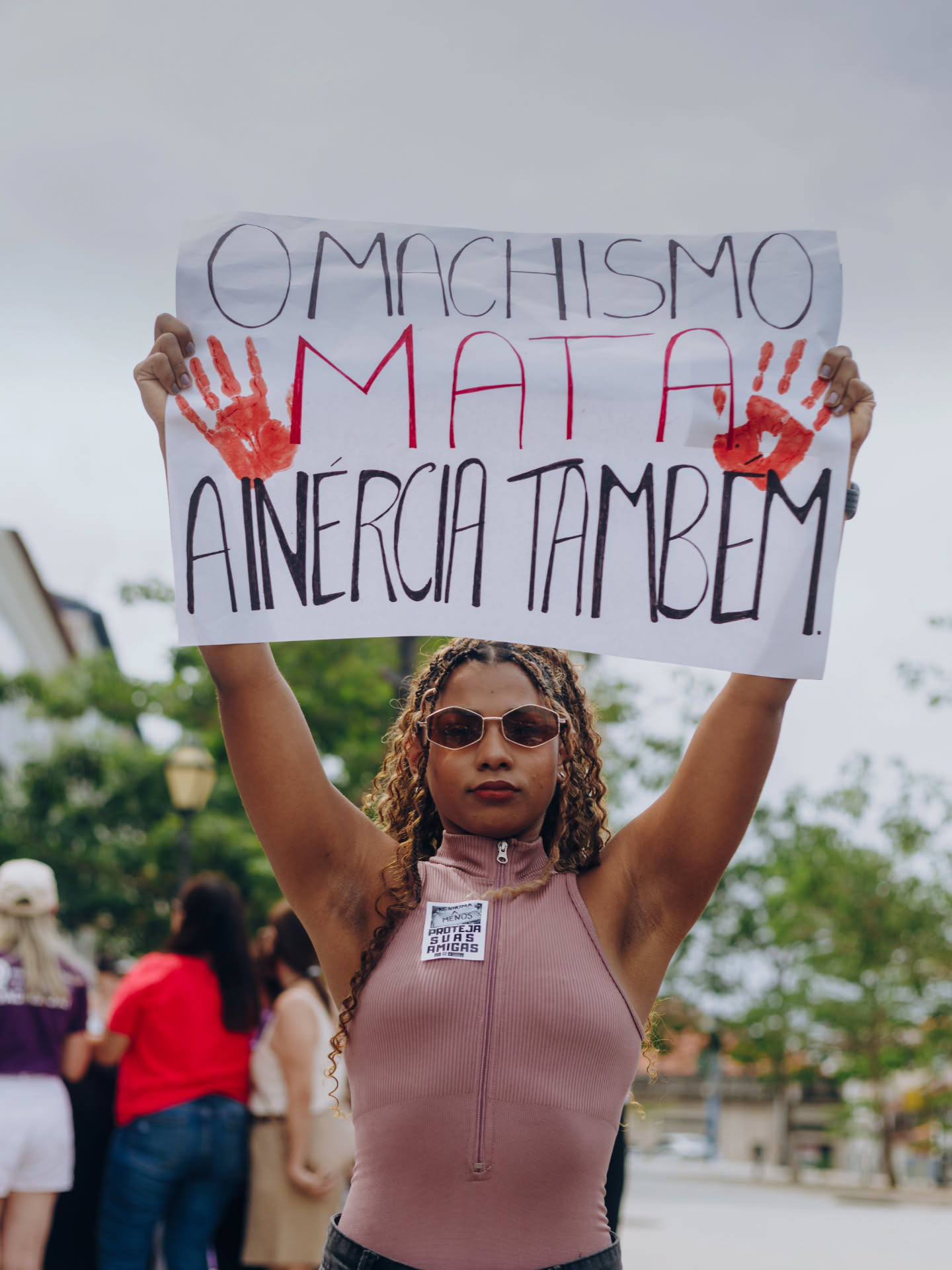

Amas de leite: o lado silenciado do aleitamento materno no Brasil

Durante a Semana Mundial do Aleitamento Materno, resgatamos a história das amas de leite negras no Brasil e discutimos o racismo estrutural.

Por Naira Amorelli

Celebrada de 1º a 7 de agosto, a Semana Mundial do Aleitamento Materno é uma campanha global promovida pela WABA (Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno), com apoio da OMS e do UNICEF, para incentivar e proteger o ato de amamentar. No entanto, em países como o Brasil, discutir o aleitamento exige também revisitar uma herança histórica racializada que molda até hoje as relações de cuidado.

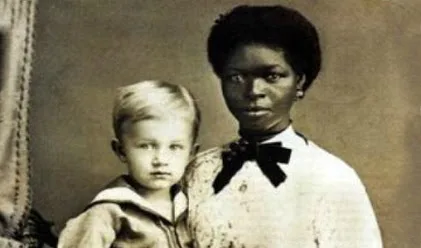

Entre os séculos XVIII e XIX, milhares de mulheres negras escravizadas foram forçadas a amamentar os filhos das elites brancas, enquanto seus próprios bebês eram afastados delas ou morriam de fome. Essas mulheres ficaram conhecidas como amas de leite, figuras apagadas da história oficial, mas centrais na construção da sociedade brasileira.

Amas de leite: quem eram essas mulheres?

As amas de leite eram, em sua maioria, mulheres negras escravizadas em idade fértil que, ao dar à luz, eram escolhidas para amamentar os filhos dos senhores da Casa Grande. Em muitos casos, essas mulheres tinham seus próprios filhos rejeitados, desnutridos ou mesmo mortos pela negligência do sistema escravocrata.

Essa prática, longe de ser um ato de nobreza ou generosidade, como se tentou romantizar posteriormente, foi mais uma forma de violência reprodutiva e de exploração do corpo negro feminino. Como explica a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, em Quem tem medo do feminismo negro? (2018), essas mulheres desenvolveram laços afetivos com as crianças que amamentaram, mas sem nenhum reconhecimento social ou institucional. Enquanto isso, seus próprios filhos cresciam órfãos de mãe viva.

Cuidar sob opressão: o trabalho que continua sendo racializado

A exploração das amas de leite não foi um episódio isolado da história, ela inaugurou um ciclo estrutural que se mantém até os dias de hoje. Segundo dados do DIEESE (2023), mulheres negras ainda são maioria nas profissões ligadas ao cuidado, como babás, empregadas domésticas e cuidadoras de idosos. Mesmo sendo atividades essenciais para o funcionamento da sociedade, essas funções seguem sendo socialmente desvalorizadas e economicamente precarizadas.

A socióloga norte-americana Patricia Hill Collins, em sua obra Black Feminist Thought (2000), discute como a naturalização da mulher negra como “cuidadora nata” faz parte de um processo de desumanização que as reduz a corpos disponíveis para o trabalho emocional e físico, quase sempre sem reconhecimento nem reparação.

Na Semana Mundial do Aleitamento Materno, é fundamental reconhecer que o ato de amamentar nunca foi neutro ou igualitário para todas as mulheres. Para as amas de leite, amamentar significava abrir mão da própria maternidade, entregar o corpo à violência da escravidão e ter o afeto negado como direito.

A médica e ativista Jurema Werneck, em Estatísticas do Racismo contra as Mulheres Negras (2011), afirma que compreender essa história é essencial para combater o racismo estrutural nas políticas públicas de saúde e cuidado no Brasil. Afinal, sem memória, não há justiça.

Mas e por que falar disso agora?

Discutir o legado das amas de leite durante a Semana Mundial do Aleitamento é uma forma de desafiar a narrativa oficial que ainda tenta esconder o papel das mulheres negras na sustentação física e emocional da sociedade brasileira. É também uma maneira de reconhecer o cuidado como trabalho, e um trabalho que tem cor, gênero e classe.

Mais do que celebrar o aleitamento materno como um ato de amor, é preciso lembrar que, para muitas mulheres, amamentar foi um ato de dor e resistência. Valorizar o cuidado também significa lutar por sua redistribuição, remuneração justa e reconhecimento histórico.