Agromitômetro: verdades e mentiras no discurso dos ruralistas sobre pesticidas

Checamos algumas das principais afirmações feitas pelos deputados que querem mudar a lei de agrotóxicos

Publicado originalmente em Observatório do Clima

O detector de agrocascatas está de volta. Desta vez, nós o utilizamos para checar a veracidade de várias afirmações feitas pelos deputados da bancada ruralista durante as discussões da comissão especial que aprovou o substitutivo do deputado Luiz Nishimori (PR-PR) ao PL 6.299, o famoso PL do Veneno, no fim de maio. O projeto visa a afrouxar as regras para a aprovação de pesticidas no Brasil, sob alegação de que a lei atual é “antiga” e impede a “modernização” do campo.

Mas será mesmo? Descubra abaixo onde os ruralistas têm razão e onde não têm.

“A nova lei vai aumentar a segurança para a saúde e o meio ambiente e reduzir o uso de agrotóxicos, pois introduz tecnologias mais modernas.”

NÃO NECESSARIAMENTE – Pesticidas mais modernos de fato são usados em doses menores, porque são muito mais específicos para as pragas que visam combater. Mas quem diz que a mera adoção da tecnologia vai reduzir o impacto ignora fatos básicos sobre a natureza humana: se um produtor rural tem à sua disposição uma tecnologia mais moderna que vai aumentar sua produtividade, o que ele faz é produzir mais, aumentar sua área de plantio e usar mais dessa tecnologia para ganhar mais dinheiro, e não se contentar estoicamente com manter a produção no mesmo patamar de antes só para poder usar menos insumos.

Quem duvida pode olhar para a história. No fim da década de 1990 e começo da de 2000, antes de os transgênicos serem liberados no Brasil, os defensores da soja transgênica roundup-ready, da Monsanto, alegavam que essa tecnologia reduziria o uso de agrotóxicos, já que ela permite a aplicação do herbicida glifosato (o Roundup, também da Monsanto) com a planta ainda jovem, o que em tese demandaria menos pulverizações. Veja o que dizia Leila Oda, da CTNBio, uma das principais defensoras dos transgênicos no Brasil naquela época:

“Precisamos reconhecer que o modelo agrícola se esgotou no mundo. Temos duas opções: ou continuamos com os desmatamentos ou aprimoramos os métodos agrícolas. A transgenia veio para solucionar esse problema, sem aumentar a área de plantio e com menos uso de agrotóxicos.” (Istoé, 10/3/2004).

E a cartilha da Associação Nacional de Biossegurança, um grupo de lobby bancado pela indústria, em 2003, ano em que a soja transgênica foi liberada:

“As plantas transgênicas tolerantes a herbicidas e as resistentes a insetos já são cultivadas em vários países do mundo e têm contribuído para reduzir significativamente a quantidade de uso de agrotóxicos.” (Em reportagem da EBC de 10/12/2003)

Mas e no mundo real, o que aconteceu? Um estudo de pesquisadores da Embrapa publicado em 2017 no periódico Ciência e Saúde Coletiva avaliou a produção, a produtividade e o consumo de defensivos na soja entre 2000 e 2012, ou seja, antes, durante e depois da entrada dos transgênicos. Os dados mostram que o uso de agrotóxicos na cultura de soja triplicou no período, enquanto no restante da agricultura ele cresceu 1,6 vez. A quantidade de agrotóxicos por hectare de soja cresceu 64%, enquanto a produção de soja por quilo de herbicida caiu 43%. Em toda a agricultura, o uso de agrotóxicos cresceu três vezes mais que a produtividade e dez vezes mais que a população.

A oposição ao PL do veneno “é coisa de petista”, da “esquerdalha”

MENTIRA – Quando deputados como Luís Carlos Heinze (PP-RS) e Nílson Leitão (PSDB-MT) dizem isso, demonstram ter memória curta ou contam com a memória curta dos eleitores. Afinal, ambos já eram deputados quando a mudança do Código Florestal foi implementada, em 2012. Na época, a bancada ruralista e o governo do PT, partido que ela ora critica, estavam juntinhos na aprovação da lei que anistiou desmatamentos ilegais e fragilizou a proteção ambiental. O relator da mudança do código, Aldo Rebelo, era um deputado do PCdoB (um partido “esquerdalha” que votou em massa a favor do novo código). Aldo foi líder, presidente da Câmara e ministro nos governos petistas, mas nada disso o impediu de ser incensado pelos ditos representantes do agronegócio na época. Enquadrar a questão do agrotóxico como polarização partidária é um cambalacho retórico dos deputados que apoiam o PL do Veneno.

“A lei atual impede a importação emergencial de defensivos e torna a agricultura brasileira vulnerável a superpragas, como a lagarta Helicoverpa, que atingiu a soja e causou prejuízos bilionários.”

MENTIRA – Desde 2013 o Brasil tem uma lei que permite a importação de agrotóxicos sem registro no país para emergências fitossanitárias. É a Lei nº 12.873, conhecida, vejam só, como Lei de Emergência Fitossanitária, regulamentada por decreto naquele mesmo ano. Essa lei foi aprovada justamente por causa de um surto de lagarta Helicoverpa na soja, para o qual o setor produtivo demandou a importação do pesticida benzoato de emamectina (cujo registro fora negado em 2007 pela Anvisa por suspeita de que ele fosse neurotóxico e causasse má-formação fetal). A Anvisa autorizou o produto em 2017.

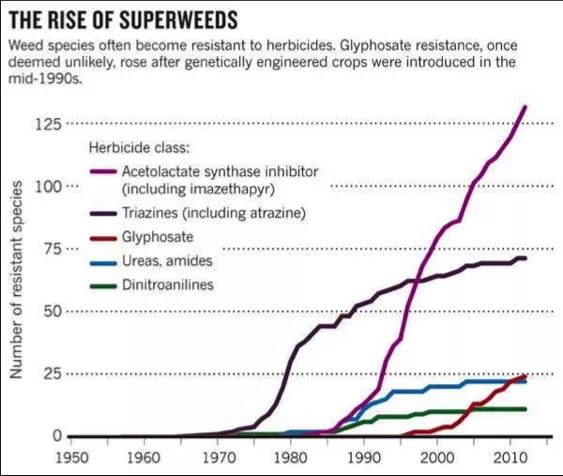

As superpragas, como a Helicoverpa, são resultado do uso excessivo e descontrolado de agrotóxicos. É a boa e velha seleção natural de Darwin em operação: se você usa muito veneno numa população de uma praga, indivíduos que desenvolvam mutações que os tornem resistentes a esse veneno vão se disseminar. Estudo publicado no periódico Nature em 2013 cita o aumento da resistência das plantas invasoras aos herbicidas devido ao uso indiscriminado destes produtos. Isto tem alimentado um círculo vicioso que onde todos perdem: agrotóxico – pragas e invasoras resistentes; mais agrotóxico – mais impacto, mais custo para o produtor, mais comida contaminada.

Fonte: Nature News

“O Brasil não é o maior consumidor mundial de pesticidas.”

VERDADE, MAS – Segundo dados do Ibama, o Brasil comercializou 477 mil toneladas de ingredientes ativos de agrotóxicos em 2012, último ano para o qual há dados comparáveis com outros países (em 2016 foram 551 mil toneladas). O número é um pouco menor que o dos Estados Unidos, onde 498 mil toneladas foram comercializadas no mesmo ano, segundo a EPA (Agência de Proteção Ambiental), e bem menor que o da China, onde, segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura), 1,8 milhão de toneladas foram comercializadas em 2012. Mas é maior que o da União Europeia, que registrou 396 mil toneladas usadas em seus 28 países naquele ano.

O uso de pesticidas por hectare no Brasil, porém, era de 7 kg de ingrediente ativo/ha em 2012 (segundo o IBGE, calculado com base nos dados do Ibama), menor que o do Japão (12 kg/ha, segundo o governo japonês e a FAO), mas mais do que duas vezes maior que o dos EUA (2,6 kg/ha) e maior que o de todos os países europeus exceto Chipre e Malta (cerca de 9 kg/ha cada um). Não há dados por hectare disponíveis para a China.

Além do mais, enquanto na maioria dos países desenvolvidos o uso total de pesticidas se mantém constante nas últimas décadas, no Brasil ele explodiu: foram impressionantes 606% de aumento entre 1990 e 2012, contra 135% na China, 151% no Canadá, 166% na Colômbia e 105% na Austrália. Esta conta foi feita com base nos dados da FAO, que são bem menos acurados que os dados nacionais usados neste documento, mas permitem comparação entre os países desde 1990.

É útil ter essa comparação, mas a métrica de consumo total não conta toda a história. É preciso considerar que tipo de veneno é usado em que tipo de cultura, como ele reage com que tipo de ambiente e quanto de resíduo fica no alimento, no solo ou na água. No Brasil, segundo dossiê da Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva), entre os 50 pesticidas mais usados, 22 são proibidos na União Europeia. O que importa é que usamos muito agrotóxico no Brasil e temos evidência de que isso causa impactos ao meio ambiente e à saúde.

“A Lei de Agrotóxicos é velha, de 1989, e o campo avançou nesse período, portanto ela precisa ser modificada para se alinhar com os tempos atuais.”

FALÁCIA – Este tipo de argumento usado pelos ruralistas é chamado de “non sequitur”: ele enuncia uma premissa verdadeira e uma conclusão que não segue logicamente a premissa.

Primeiramente, idade de promulgação de uma legislação não é o único critério de sua aplicabilidade. A Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos de idade e o país funciona muito bem, obrigado, porque sua aplicação vem se atualizando.

A Lei 7.802, que trata dos agrotóxicos, foi de fato aprovada em 1989. Mas ela teve sua aplicação regulamentada por decreto duas vezes, em 1990 e em 2002. A forma como ela é aplicada hoje, portanto, é de 15 anos atrás, não de 30. Será que 15 anos de idade também tornam a lei caduca? Ora, 2002 é o mesmíssimo ano de proposição do PL 6.299 original. Ou seja, ninguém estava de fato interessado em “modernizar” a lei. E, mesmo que houvesse essa necessidade, como houve em 2002, isso poderia ser feito, como foi, sem necessidade de mexer na legislação. O que se busca é o afrouxamento das regras, não sua atualização.

Outro problema desse argumento é a própria noção de “modernidade” que ele embute. Sistemas agrícolas modernos deveriam ser menos dependentes de agrotóxicos, não mais – veja o caso do Japão, que tem reduzido progressivamente o uso por hectare, e o da União Europeia, que em 25 anos tirou 60% dos agrotóxicos do mercado; ambos mantêm agriculturas altamente modernas e tecnificadas. A agricultura dos “tempos atuais” tem menor impacto ambiental e emite menos carbono.

“A aprovação de novos pesticidas no Brasil é lenta e burocrática demais e nos põe em desvantagem em relação ao resto do mundo.”

MEIA-VERDADE – A liberação de pesticidas no ambiente é um processo demorado em qualquer lugar, e precisa ser. Um mesmo princípio ativo usado em ambientes diferentes tem diferentes impactos, diferentes velocidades de degradação e interage com diferentes espécies. Por isso, as análises de perigo e de risco precisam ser feitas caso a caso. Isso leva tempo. Quanto tempo? De novo, varia imensamente de país para país. Na União Europeia, as análises são feitas pelos governos dos países que pedem o registro de uma nova substância, e levam três anos ou mais. No Japão, o registro e as avaliações envolvem quatro órgãos do governo e levam de dois a três anos. As análises de risco são feitas por uma comissão especial ligada ao gabinete do premiê, a Comissão de Segurança Alimentar.

No Brasil, as análises técnicas, propriamente ditas levam menos tempo: menos de 120 dias para os chamados produtos técnicos equivalentes (que são a base para preparação dos “genéricos” dos pesticidas e que têm o segundo maior número de pedidos de registro) e no máximo um ano e meio (ou seja, metade do tempo da União Europeia) para produtos técnicos novos, incluídas aí as análises do Ibama e da Anvisa. O problema é a fila: até chegar a vez de ser analisado, um produto pode levar quatro anos ou mais na espera. Num caso extremo (mas que é um só), um veneno submetido em 2011 até agora aguarda na fila para ser analisado. Há várias centenas de produtos aguardando para entrar em análise no Ibama e na Anvisa. A imensa maioria é de genéricos e agrotóxicos formulados. Princípios ativos novos são minoria esmagadora: apenas 13 na fila de espera no Ibama.

Diferentemente do que dizem os ruralistas, porém, a fila não tem nada a ver com antiguidade ou a inadequação da Lei de Agrotóxicos, e sim com a estrutura dos órgãos de análise. O Ibama tem uma equipe de 22 pessoas, que consegue processar 300 pedidos por ano. Só que todo ano entram para análise cerca de 500 pedidos, segundo informações do próprio órgão. Com a equipe duplicada, seria possível dar conta da demanda com folga e zerar a fila de espera (spoiler: não precisa mudar a lei para isso, basta contratar gente no Ibama). Para comparação, os EUA, que comercializam anualmente quase a mesma quantidade de agrotóxicos que o Brasil, têm 800 pessoas na equipe de avaliação.

“A lei atual impede que defensivos mais modernos, portanto menos tóxicos e mais seguros cheguem ao Brasil. Ao se oporem à mudança, os ambientalistas e os artistas estão atentando contra o meio ambiente.”

MENTIRA – Os pesticidas estão ficando menos tóxicos e mais eficientes à medida que evoluem. Mas isso não é exclusividade deles: os avanços valem para qualquer produto industrial, de chips de computador a lâmpadas, de carros a telefones celulares. Tudo fica melhor e mais eficiente.

Ocorre que não há nada na legislação brasileira que trave a entrada desses produtos mais modernos. Ao contrário: desde 2016, o Mapa (Ministério da Agricultura) vem editando listas de agrotóxicos prioritários, que “furam a fila” da avaliação. Já foram 124 nesse “fast track”. Em 2016, 71 produtos. Em 2017, 53 produtos. Da lista de 2016, só há sete produtos que ainda estão em avaliação, ou seja, a liberação da maioria deles aconteceu em dois anos (lembre-se de que a União Europeia demora até quatro anos apenas para fazer os estudos de risco). Sabe quantos produtos novos – portanto, em tese menos tóxicos – foram incluídos pelo ministério nas listas de prioridades nesse total de 124? 20, ou seja, apenas 16%. O Ministério da Agricultura tem nas mãos o instrumento para acelerar a liberação de novos defensivos e o usa pouco. E aí a gente pergunta: a culpa é da lei?

“O Japão tem a maior expectativa de vida do mundo e eles usam mais agrotóxicos que a gente.”

INVERIFICÁVEL – A frase que o deputado Valdir Colatto (MDB-SC) repetiu em todas as reuniões da comissão do veneno é estapafúrdia. A expectativa de vida no Japão de fato é a mais alta do mundo, 84,2 anos segundo a Organização Mundial da Saúde. E os japoneses usavam 12 quilos de defensivos por hectare em suas lavouras em 2012. Ocorre que o Japão usa menos veneno hoje do que usava em 1990 (16,5 quilos), e o uso continua caindo: em 2014 era 11,9 kg/ha, segundo o governo japonês. Mas a expectativa de vida subiu mais de seis anos nestas quase três décadas. Além do mais, se a causa da longevidade fosse o veneno, as Ilhas Maurício, que usam 22 quilos por hectare, teriam alta expectativa de vida, mas não têm: ela é menor que no Brasil (74,8 anos lá contra 75,1 anos aqui). Os suecos, por outro lado, não deveriam viver 82 anos, já que usam menos de 1 kg de pesticida por hectare. O mais provável, para sorte desses países, é que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. O deputado comete a clássica confusão entre correlação e causa.

“O Ibama e a Anvisa não perdem poder de aprovar pesticidas com a mudança.”

MENTIRA – O Decreto 4.074, que regulamentou em 2002 a Lei de Agrotóxicos, determina que o registro de defensivos cabe a um triunvirato formado pelos ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente (através do Ibama) e da Saúde (através da Anvisa). Cabe ao Ibama realizar as avaliações ambientais e à Anvisa as avaliações toxicológicas sobre os produtos cujo registro é pedido, bem como fazer reavaliações sobre o risco de produtos já no mercado, a partir de novos conhecimentos que se apresentem.

O substitutivo ao PL 6.299 aprovado na comissão especial da Câmara atribui a função de registrar, reavaliar e fiscalizar agrotóxicos apenas ao Ministério da Agricultura. Ele transfere ao fabricante do agrotóxico ou requerente do registro a responsabilidade de realizar os estudos de risco ao meio ambiente e à saúde humana – funções que hoje são do Ibama e da Anvisa. Estes órgãos do governo, pela proposta, deverão se limitar a “analisar e, quando couber, homologar” os pareceres técnicos que virão literalmente prontos de fábrica. Ibama e Anvisa já se manifestaram em notas técnicas contrários à manobra.

“Não há prova de que agrotóxicos fazem mal a ninguém. São consumidos há décadas e ninguém morreu.”

MENTIRA – Há provas abundantes do risco dos pesticidas para a saúde e para o meio ambiente. Nada mais natural, já que a função dessas substâncias, como o nome indica, é matar. Desde 1962, quando a bióloga americana Rachel Carson lançou o primeiro alerta sobre o impacto devastador do DDT e outros pesticidas nos EUA sobre a vida selvagem, a saúde humana e sua possível ligação com o câncer (alerta este que levou ao banimento do DDT no fim daquela década), os agrotóxicos vêm sendo objeto de muitos estudos e controle estrito. Em 2001, uma convenção da ONU baniu uma série de pesticidas considerados poluentes orgânicos persistentes, capazes de se acumular em organismos da água e do solo durante muitos anos e em concentrações muito superiores às da pulverização. Entre eles estão organoclorados como o aldrin, o dieldrin, o clordano, o heptachlor e o endrin. Diferentemente do que dizem os deputados, esses venenos mataram muita gente no século passado, muitas vezes por consumo de comida ou água contaminada. O aldrin, apesar de banido no mundo, foi encontrado em amostras de leite materno em Lucas do Rio Verde (MT) em 2010, segundo dossiê da Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva).

Segundo um relatório das Nações Unidas publicado em 2017, os pesticidas causam 200 mil mortes por ano por intoxicação aguda no mundo todo, quase todas nos países em desenvolvimento. O fato de parte dessas mortes serem suicídios, como um vídeo produzido pelos defensores do PL do veneno busca atenuar, não autoriza leniência com esses produtos – da mesma forma como armas de fogo não deixam de precisar de controle porque muita gente se mata com elas.

No mundo todo, ainda segundo a ONU, a exposição a pesticidas vem sendo ligada por vários estudos a doenças crônicas, como os males de Parkinson e Alzheimer, vários tipos de câncer, malformações fetais, disrupção do sistema hormonal, perda de memória e de visão e problemas no desenvolvimento cognitivo.

No entanto, os agrotóxicos representam um desafio à epidemiologia, já que várias doenças são multifatoriais, que os problemas de saúde decorrentes de pesticidas podem se desenvolver muitos anos após a exposição e que as pessoas são expostas a vários produtos químicos e outros fatores de risco ambiental em suas vidas. Estabelecer uma relação direta entre exposição a pesticidas ou consumo de alimentos com resíduos a câncer e outras doenças é difícil – e é nessa brecha de conhecimento que alguns deputados se apoiam para dizer que “ninguém morreu”.

Mesmo assim, há vários casos bem estabelecidos no documento da ONU de mortes e doenças graves relacionadas diretamente ao consumo de alimentos contendo pesticidas: 23 crianças na Índia em 2013 (por consumo de comida com monocrotofós), 39 crianças na China em 2014 (por resíduos de TETs) e 11 crianças em Bangladesh no ano seguinte (por consumo de frutas com pesticidas). Nos EUA, a contaminação de aquíferos pelo pesticida atrazina – banido na União Europeia em 2004 – foi parar nos tribunais, por associação com o aumento do risco de malformações em bebês.

É justamente por causa desses riscos que todos os países do mundo estabelecem limites máximos de resíduos nos alimentos, assim como na água e nos solos (os últimos ainda não existem no Brasil). Por aqui, uma análise da Anvisa de 2010 mostrou que 63% dos alimentos em 26 Estados apresentavam contaminação por agrotóxicos. Desse total, 28% possuía substâncias não autorizadas para aquele cultivo ou acima dos limites máximos legais. Dezenas de municípios avaliados pelo IBGE em 2011 no Atlas de Saneamento e Saúde apresentavam contaminação da água por agrotóxicos.

Bem mais fáceis de estabelecer e de acompanhar são os danos à saúde das pessoas expostas constantemente a agrotóxicos – os trabalhadores rurais e as comunidades próximas a áreas agrícolas. Em 2006, a cidade de Lucas do Rio Verde registrou uma chuva de paraquate, um veneno usado para dessecar soja, que evaporara das áreas de cultivo. Na mesma cidade, em 2010, vários resíduos de agrotóxicos foram detectados no leite materno – inclusive de produtos banidos como o aldrin e o DDT.

Uma avaliação de 370 trabalhadores rurais da região de Campinas mostrou que 79,2% deles tinham exposição de longo prazo a agrotóxicos e 20,8% demonstravam “prováveis efeitos à saúde”. “Se avaliarmos essa porcentagem em relação ao total de trabalhadores rurais brasileiros que fazem uso de agrotóxicos, a constatação se torna preocupante, visto que milhares deles estão apresentando alterações laboratoriais e/ou clínicas que nos fazem pensar em algum tipo de efeito à saúde decorrente do uso do agrotóxico, apresentando um problema de saúde pública”, conclui o estudo, de 2011. Curiosamente, um de seus autores é o médico Ângelo Zanaga Trapé, da Unicamp, especialista alistado pela bancada ruralista para defender a mudança na lei de agrotóxicos.

Segundo a Abrasco, entre 2007 e 2014 foram notificados 34.147 casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil.

Como alguns efeitos só são descobertos vários anos depois que uma substância é aprovada para uso, revisões periódicas dos pesticidas são feitas pelas autoridades e vários deles são retirados do mercado. Um exemplo é o endossulfam, proibido no Brasil em 2013 após estudos demonstrarem sua propriedade de bagunçar o sistema hormonal humano e sua toxicidade reprodutiva. Outro é o dessecante paraquate, que recentemente teve mudanças em suas regras de uso determinadas pela Anvisa por suspeita de causar Alzheimer.

Na UE, um produto novo tem uma licença de dez anos, e uma renovação acontece por 15 anos. Nos últimos 25 anos, as autoridades europeias começaram a revisar os registros de pesticidas. Como resultado, mais de metade dos registros foram cancelados: hoje o número de substâncias ativas no mercado caiu de 1.000 para 400 – e 25% destas são produtos naturais, como microrganismos, extratos vegetais e feromônios de insetos.

“Não dá para alimentar o mundo sem agrotóxicos.”

VERDADE, MAS – A agricultura brasileira é de fato dependente de agrotóxicos hoje. Mas temos experiências de produção em pequena e grande escala, na agricultura familiar e empresarial de produção de alimentos, commodities e de biocombustíveis em sistemas de produção orgânica ou com baixo uso de agrotóxicos no Brasil e no mundo. Dos assentamentos à marca Native e a produção de cana orgânica em larga escala em monocultivos em Sertãozinho, interior paulista, está provada a viabilidade da produção com alta produtividade e lucratividade sem agrotóxico. Profissionais de assistência técnica rural também poderiam ajudar a disseminar conhecimento sobre as vantagens de práticas de cultivo mais saudáveis. No Vietnã, onde isso foi feito, produtores de arroz que passaram a ganhar dinheiro do governo para usar menos agrotóxicos viram sua produtividade crescer. Portanto, não há uma barreira técnica ou científica para uma agricultura orgânica ou ao menos com muito menor uso ou dependência de agrotóxico. A transição para esta realidade não é trivial e exigiria uma guinada na pesquisa e nas políticas que orientam o que, como e quem produz no Brasil. Mexeria no interesse de empresas de insumos e associações de classe, por exemplo. Mas interessaria ao bem público e às empresas de alimentos, além de gerar economia ao sistema de saúde e vantagens ambientais e comerciais ao Brasil, dado que mercados como o europeu e o norte-americano exigem cada vez mais alimentos orgânicos. A transição poderia gerar muita inovação e negócios, assim como uma economia de baixo carbono. Trata-se de uma questão de poder e querer, mas uma ambição totalmente possível.