Câmera na mão, ideias na cabeça: resistência cultural durante a ditadura militar

Do Cinema Novo ao Cinema Marginal, a arte das telas denunciou censura, violência e desigualdade, tornando-se uma arma contra a repressão no Brasil

Por Bryan Barros

A arte é um meio pelo qual você pode expressar seus sentimentos, opiniões e ideais. O cinema é a forma de arte que melhor pode representar a realidade, por isso sua importância em espelhar o mundo é tão significativa para a imagem internacional dos países. A forma como eles são vistos internacionalmente pode fazer com que o interesse estrangeiro diminua, reduzindo o turismo e os investimentos para o país, ou que o interesse estrangeiro aumente, intensificando o turismo, os investimentos e trazendo ainda mais visibilidade para os acontecimentos internos, como seus problemas e instabilidade política.

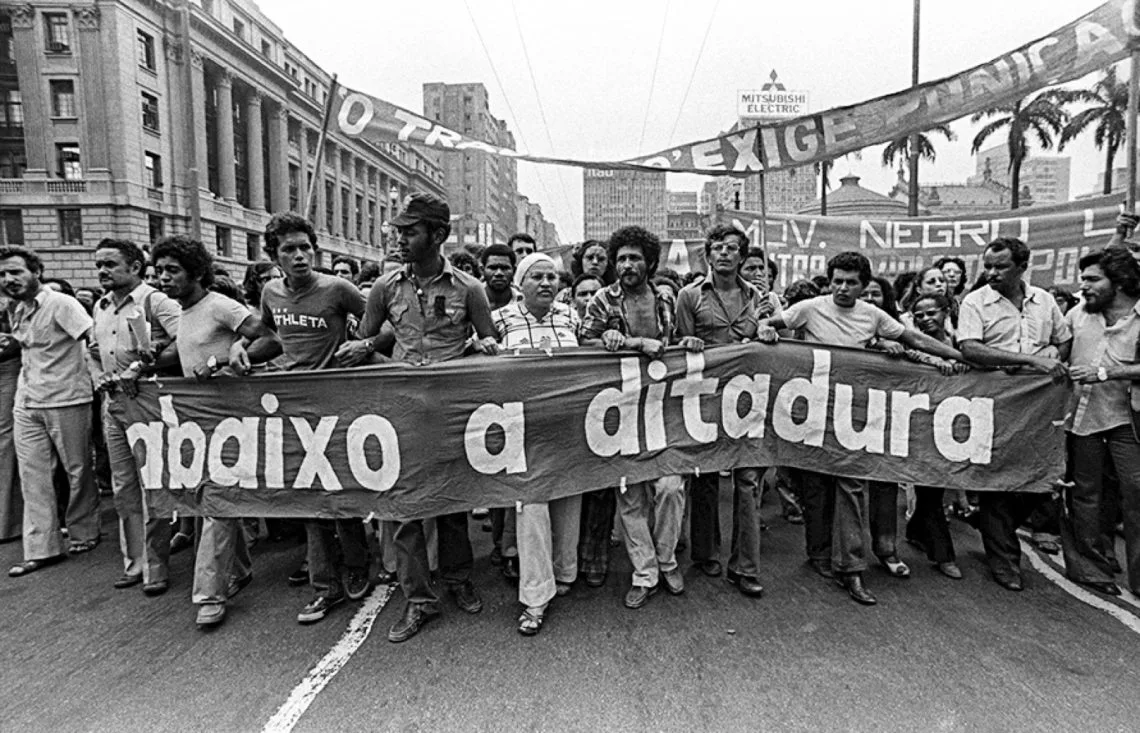

Durante o período da ditadura militar no Brasil (1964-1985), essa visibilidade representativa, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, foi uma grande arma de resistência aos anos de dominação, censura e tortura. Os filmes eram utilizados para denunciar as atrocidades do regime, a situação de miséria e desigualdade, além da repressão e do silenciamento dos movimentos e pessoas que protestavam contra.

O cinema novo e o sangue velho

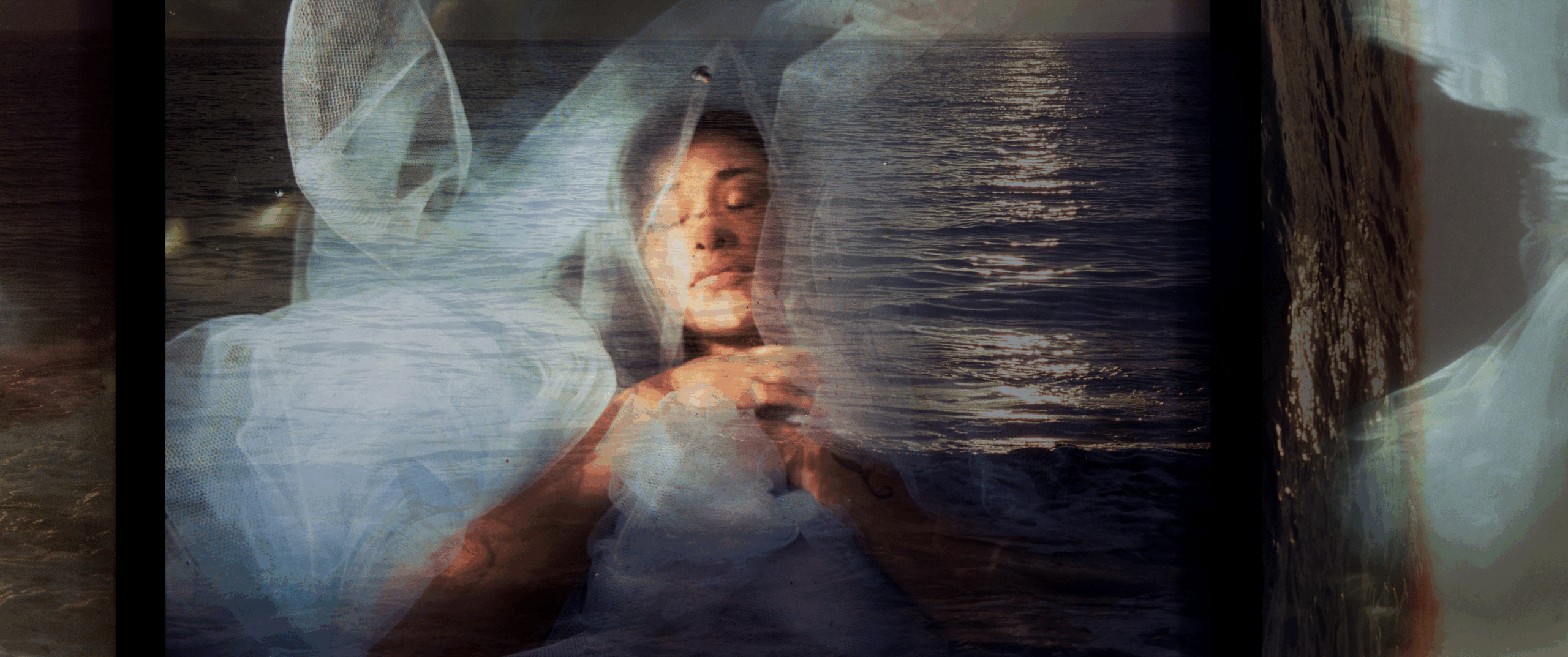

O Cinema Novo foi um movimento de quebra de paradigmas do cinema tradicional, trazendo para a tela os problemas sociais enraizados na cultura brasileira, muitas vezes por meio de filmes marginais com recursos extremamente escassos, sob o lema “Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”. Esse levante de diretores novos e determinados enxergava o cinema como instrumento de mobilização social, conscientização e ação política. Nomes como Glauber Rocha, Cacá Diegues, Ruy Guerra e Joaquim Pedro de Andrade representavam esse movimento.

A “estética da fome” foi definida como a marca desse movimento pelo próprio Glauber Rocha em seu manifesto sobre o cinema brasileiro. Utilizando-se dos temas de miséria e violência, mostrava que essa violência não era gratuita, mas simbólica. Segundo o próprio Glauber:

“Uma estética da violência antes de ser primitiva é revolucionária, eis aí o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado; somente conscientizando sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora. Enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo.”

“Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964), de Glauber Rocha, um dos mais importantes filmes brasileiros, é talvez o principal para se entender essa temática e esse movimento, retratando as questões centrais que o Cinema Novo buscava abordar. O longa estreou em sessão reservada semanas antes do golpe militar e depois foi levado para o Festival de Cannes. Na Europa, foi exibido em uma sessão exclusiva para militares que queriam destruir imediatamente todas as cópias do filme. Porém, o grande prestígio internacional impediu essa ação, e a obra acabou lançada nos cinemas nacionais para maiores de 18 anos.

A ditadura escancarada

O ápice dos horrores do período ditatorial foi após a implementação do AI-5, quando foram suspensos os direitos constitucionais e a repressão se institucionalizou. A tortura se tornou prática comum, junto com os desaparecimentos e assassinatos. A censura, pilar do regime, infectou todas as formas de expressão artística e social.

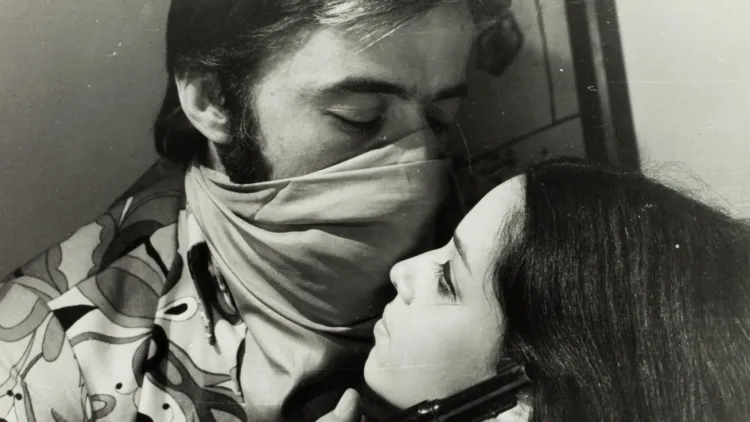

“Manhã Cinzenta” (1969), de Olney São Paulo, acompanha um casal de estudantes que segue uma passeata; o rapaz, militante, lidera o comício, mas ambos são presos durante a manifestação, torturados e investigados. Na época, o diretor não buscou permissão dos órgãos oficiais — preferiu distribuir cópias a cinematecas e cineclubes para exibições alternativas. No entanto, em 8 de outubro de 1969, após o sequestro de um avião brasileiro pelo Movimento 8 de Outubro, um dos sequestradores exibiu o filme em pleno voo, levando os militares a acreditarem que Olney estava envolvido. O cineasta foi preso e torturado. Embora absolvido, sua saúde ficou tão debilitada que morreu três anos depois, aos 41 anos.

Nesse contexto de pura repressão, surge o Cinema Marginal, um movimento ainda mais radical, revolucionário e expressionista que o Cinema Novo. A principal diferença estava na ausência de esperança: devido ao endurecimento do regime, os filmes do movimento traziam temas mais sombrios e escancarados sobre a sociedade. Diversas obras foram censuradas, barradas e seus realizadores, exilados. Uma das características marcantes foi o protagonismo de anti-heróis, personagens desestruturados e alheios à sociedade, como em “O Bandido da Luz Vermelha” (1968), de Rogério Sganzerla, que acompanha a trajetória de um assaltante perseguido pela polícia.

Água mole e pedra dura

O cinema, com seu papel representativo, ajudou a canalizar e a proliferar críticas à ditadura, socializando frustrações políticas, econômicas e sociais. Ao evidenciar a dura realidade brasileira, funcionou como uma resistência sutil que, pouco a pouco, expôs as violações aos direitos humanos, alimentando a indignação popular contra o regime.

Filmes como “Bye Bye Brasil” (1980), de Cacá Diegues, e “O Homem que Virou Suco” (1981), de João Batista de Andrade, mostraram a realidade brasileira da época, tratando de desigualdades, violências, opressões, preconceito e pobreza extrema. Obras já do fim da ditadura, ajudaram a popularizar ainda mais essas denúncias.

O cinema foi, portanto, uma arma e um instrumento de resistência cultural em meio a tempos que violentavam a expressão artística das populações. Essa resistência não só enfrentou o regime, como também contribuiu para sua derrocada.