Entre fincar o pé e ainda estar aqui

O que une a história de Rubens e Eunice, contada em “Ainda estou aqui”, e a história de Pedro e seus pais, vencedora do Prêmio Vladimir Herzog?

Por Renata Souza e Isabela Amaral*

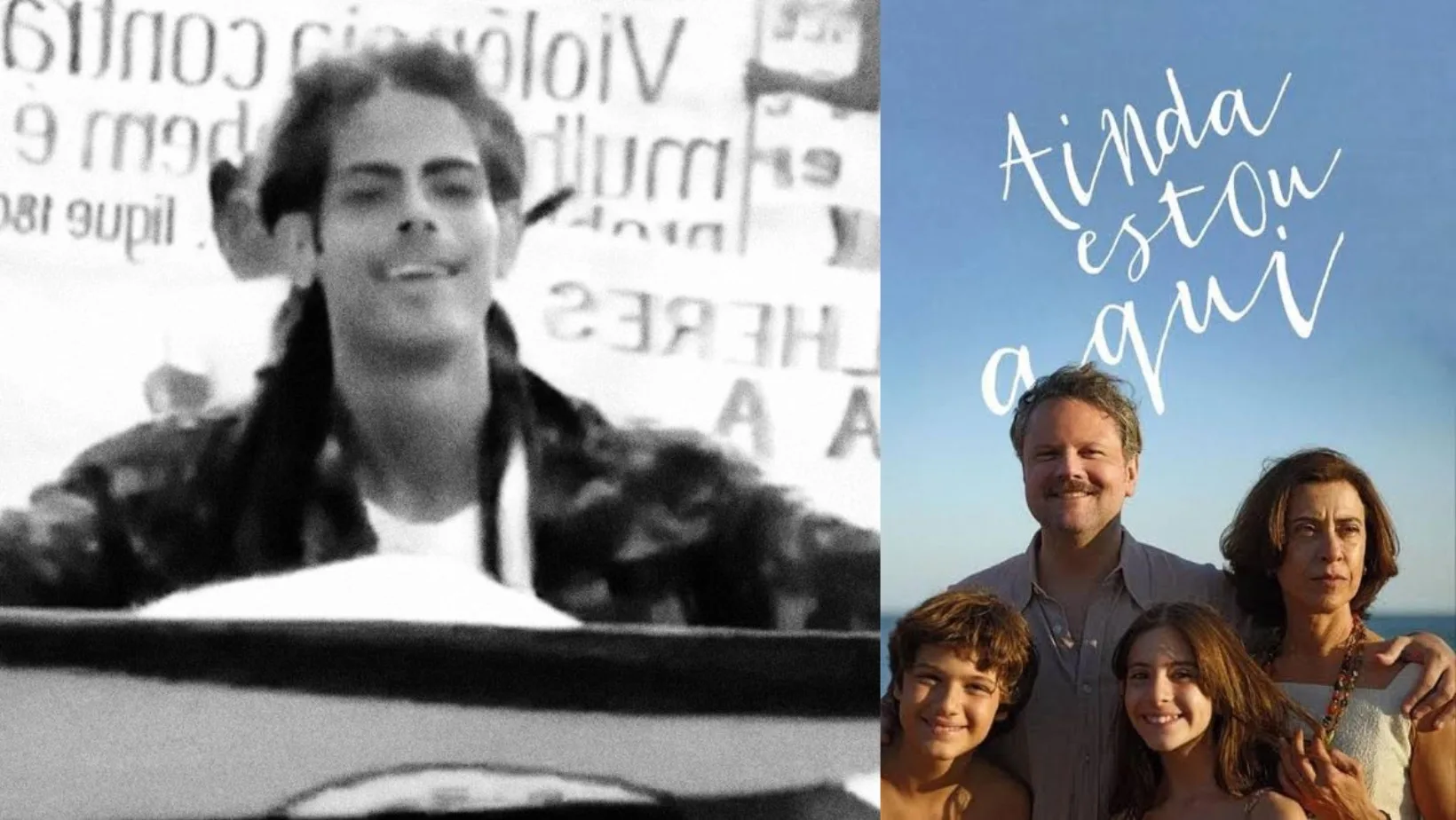

Maria Lucrécia Eunice Facciolla Paiva reúne seus filhos, na varanda de casa, para tirar uma foto para o jornal. Na notícia, sairia o relato sobre o caso de desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, levado de dentro de casa aos porões dos quartéis da ditadura militar – dos quais nunca mais saiu. O repórter pede “uma foto menos feliz”, mas Eunice responde aos filhos “nós vamos sorrir. Sorriam”. Do contrário, qualquer semblante triste, como afirmou Fernanda Torres sobre a cena em que interpreta Eunice, seria uma afirmação de que a ditadura venceu.

Dona Ana Maria, mãe de Pedro Henrique Cruz, relata que um dia o pai dele lhe perguntou: “e se o Ministério Público não oferecer denúncia, o que nós vamos fazer?”, ao que ela respondeu que eles continuariam lutando. Para ela, parecia claro e óbvio. O pai, então, perguntou “até quando?” e ela respondeu, rindo meio sem graça, como se aquela pergunta nem tivesse passado pela sua mente, que não sabia. Que não sabia…

Rubens Paiva foi levado de sua casa no Leblon, em 1971, aos quartéis da ditadura, sob suspeita de atividade subversiva. Durante anos, sua esposa, Eunice, lutou por informações e justiça. Ela chegou a cursar direito – e posteriormente trabalhar em defesa dos povos indígenas. Somente em 1996, foi emitido o atestado de óbito de Rubens. Pedro HenriqueCruz foi morto dentro de casa, em 2018, com oito tiros na cabeça e no pescoço por, segundo testemunhas, policiais encapuzados. Seu pai foi obrigado pelos algozes a indicar a casa do filho. Dona Ana Maria até hoje não tem resposta do Estado. Os trâmites foram confusos e truncados, houve perda de documentos e provas, além de diversos processos movidos contra ela, na tentativa de coibir a continuidade de sua luta por justiça pelo filho.

O que une a história de Rubens e Eunice, contada no indicado ao Oscar, “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, e a história de Pedro e seus pais, vencedora do Prêmio Vladimir Herzog,não é o tempo. Entre 1971 e 2018, anos das mortes de Rubens e Pedro, 47 anos se passaram. A Constituição autoritária de 1967/1969, do tempo de Rubens, caiu junto com o Ato Institucional nº 5 e o regime. A Constituição de 1988, do tempo de Pedro, garantidora de direitos, foi promulgada. Enquanto o AI-5 possibilitava a suspensão de direitos políticos e a proibição de atividades de natureza política, a Carta de 1988 estabeleceu uma lista extensa de direitos e garantias, no art. 5º. Mas isso não impediu a morte de Pedro por agentes do Estado.

Também não os une a circunstância de vida: Pedro era um jovem negro, de 31 anos, vítima de violência policial durante anos, em uma cidade do interior da Bahia. Pedro foi agredido por policiais em diversas circunstâncias e, principalmente, quando insistiu, diante disso, em movimentar caminhadas pela paz – e contra a violência do Estado e seus agentes. Rubens era branco, vivia em uma casa ao lado da praia do Leblon, havia sido deputado e era formado em engenharia. Virou vítima da violência estatal quando, repentinamente, sua casa foi invadida por militares, ele foi levado e nunca mais voltou.

Mas dois pontos, se não mais, parecem aproximar as histórias. Ambas têm como protagonistas mulheres. Maria Eunice, esposa de Rubens, que insiste em lutar por informações sobre ele. E que, depois, se forma em direito e insiste em lutar pelos povos indígenas. E Dona Ana Maria, mãe de Pedro, que mesmo tendo sido ré em diversos processos dos agentes do Estado que causaram a morte de seu filho e procuravam silenciá-la, insiste em cobrar constantemente informações sobre o andamento das investigações. As mulheres, que ainda ficam, após as mortes. Maria Eunice, que se viu obrigada a rir nas fotos com seus filhos. Ana Maria que ri, sem graça, sem saber quando sua luta por justiça para Pedro terminará. Mães e esposas por todo o Brasil se unem em diversos movimentos que exigem justiça pela morte de seus filhos e maridos.

E, contra tudo que se espera de um atual Estado democrático de Direito, a manutenção da violência estatal aproxima, também, as histórias. O que ocorre é que, a despeito de estarmos sob uma Constituição garantidora de direitos, as histórias, infelizmente, se assemelham. Agentes do Estado mataram Pedro – assim como aqueles que mataram Rubens. Não vivemos mais um regime militar que leva os dissidentes e opositores para os porões para lhes infringirtortura ou, como no caso de Rubens, levá-los à morte. O art. 5, III, da Constituição, estabelece categoricamente que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, além dos diversos direitos detalhados na Carta. Mas o texto não vale para Pedro. O texto não vale para milhares de jovens negros que continuam a sofrer com a violência estatal.

Dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública informam que foram registradas, em 2023, 6.393 mortes por intervenções policiais. O perfil das vítimas é o perfil de Pedro: jovens, negros, homens. Foram 82,7% das mortes de pessoas negras, 71,7% de pessoas de 12 a 29 anos e 99,3% do sexo masculino. Em um ano, mais de seis mil mortes. Já na ditadura, oRelatório da Comissão Nacional da Verdade apontou para 434 mortos e desaparecidos. Pesquisa mais recente, conduzida pelo ex-preso político Gilney Viana, apontou para, além desses, 1654 camponeses mortos e desaparecidos. Ainda, o relatório “Brasil: Nunca mais”, pelo menos 1918 prisioneiros políticos foram torturados.

A Constituição mudou e a realidade não parece ter acompanhado. É claro que houve avanços, mas a violência estatal segue sendo regra para grande parte da população. O Estado democrático de Direito nunca chegou, de fato, nas favelas e periferias. É que, afinal, contamos com uma “transição lenta, gradual e segura”. E marcada, ainda, não só pela anistia e pela continuidade da presença das Forças Armadas no Estado, mas por uma transição “na qual uma pretensa amnésia – aliada a um confesso orgulho pelo passado autoritário – foi a tônica”, como destacou Anthony Pereira. Um dos resultados, nos parece, foi a permanência da força repressiva e de seu abuso no Estado brasileiro.

A marca da desigualdade somente alterou a tônica da repressão. Não os dissidentes políticosagora são alvo do aparato repressor. Mas os jovens, negros e, em geral, periféricos – e as mulheres que ficam, em busca de justiça pelas suas perdas. Não se imagina, mais, que a violência ocorra na casa – ou nos apartamentos, agora maioria – na orla de Copacabana ou Ipanema ou Leblon. Mas ela ocorre, com frequência, nos quintais dos moradores da favela da Maré, que somente esse ano, presenciaram 37 operações, com três mortos e inúmeras violações de direitos. Ocorre com crianças, como Ágatha Félix, alvejada no Complexo do Alemão, em 2019. Ocorre, também, no interior, em cidades como Tucano, cenário da morte de Pedro.

Tão grave é a situação e tão complexa a demanda de atuação dos Poderes que em 13 de novembro começou o julgamento da chamada ADPF das Favelas (635) pelo Supremo Tribunal Federal. Em uma síntese bem apertada, a ação questiona o descumprimento constitucional pelas operações policiais, marcadas pela grave violência e por inúmeras violações de direitos, que ocorrem nas favelas do Rio de Janeiro. Nos parece emblemático que, inclusive, justamente no dia do julgamento da ADPF das favelas, tenha ocorrido uma ação terrorista, marcado por duas explosões nas proximidades do STF.

A despeito da Constituição de 1988, marcada pelo signo dos direitos fundamentais, a realidade desigual é mais forte. As promessas de igualdade e liberdade da Constituição perdem força, como ressalta Daniel Capecchi. Mas continuam demandando uma mudança profunda na sociedade e no sistema político que as subjaz. No fundo, o que nos chocou mais com “Ainda estou aqui” não é o tempo histórico que nos separa da ditadura e toda a violência da qual ela foi capaz. É a permanência da repressão estatal, sob outras vestes, em outros moldes.

O que aproxima a história do filme e a história vencedora do Prêmio Vladimir Herzog, enfim, é que, a despeito dos 47 anos entre um episódio e outro, Pedro e Rubens fincaram o pé na luta por direitos. E não foi à toa: o legado de suas lutas e de Maria Eunice e Ana Maria, as mulheres que ficam, ainda estão aqui. Como de todas as Marias, como Milton Nascimento não nos deixa esquecer: “Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como qualquer do planeta”.

*Isabela Amaral é professora substituta de Direito Constitucional e Direito Ambiental da Faculdade Nacional de Direito (UFRJ), doutoranda e mestra em Direito Público pela UERJ, advogada e assessora parlamentar.