Cultura da resistência: Vinganças Etéreas

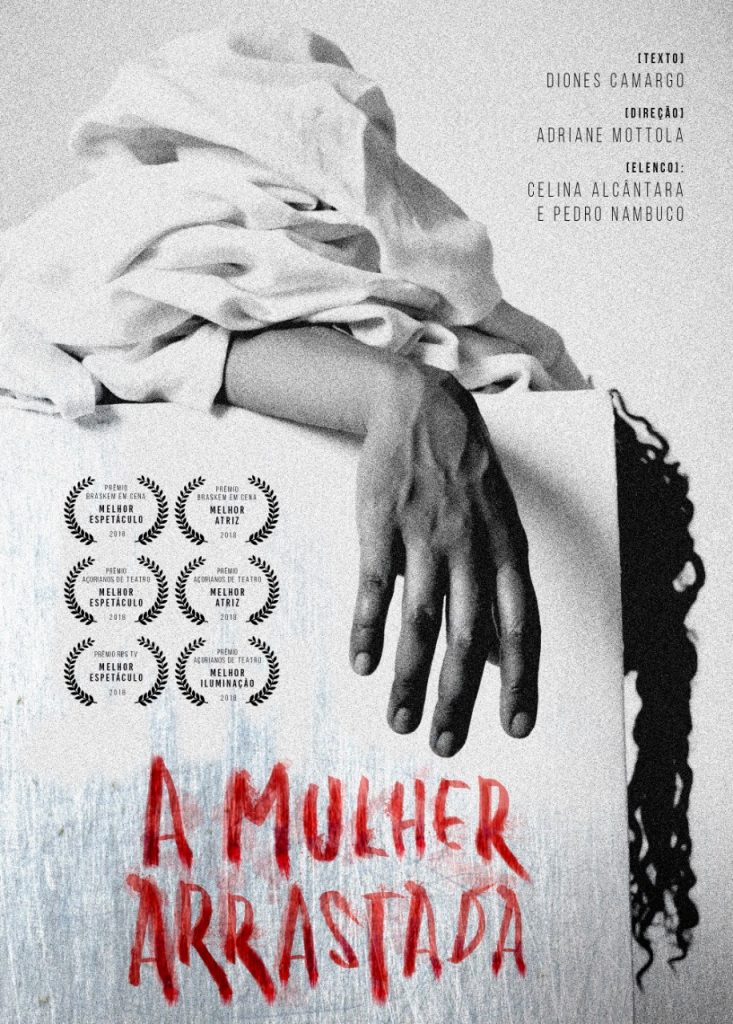

“A mulher arrastada” uma peça de teatro que fala sobre violência policial nas periferias, feminicídio e racismo.

Por Juan Manuel P. Domínguez, escritor, jornalista e cineasta baseado no Brasil.

Na manhã de 16 de março de 2014, Cláudia Silva Ferreira, mulher negra, pobre, trabalhadora, mãe de 4 filhos biológicos e quatro adotivos, morreu, vítima de uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro no Morro da Congonha, na zona norte do Rio. Os PMs envolvidos no caso respondem pelo crime de fraude processual, por terem modificado a cena do crime, removendo Cláudia, já morta, do Morro. Cláudia havia sido baleada no pescoço e nas costas. Um cinegrafista amador gravou com o celular o momento em que o corpo dela ficou preso ao carro da PM pela roupa e foi arrastado por 350 metros, mesmo enquanto pedestres e motoristas tentavam, em vão, avisar os policiais. Naquele momento, o vídeo comoveu profundamente a sociedade brasileira, ainda que outros casos aberrantes foram sepultando o episódio na memória coletiva da nação.

Entretanto, a efemeridade inerente à produção jornalística não impede que a arte traga de volta a voz daqueles corpos que ocupam o último degrau nas hierarquias sociais.

A arte, no pensamento de Jaques Rancière, tem como consequência inevitável o enriquecimento do olhar político do espectador. “A Mulher Arrastada” uma peça de teatro do dramaturgo Diones Camargo, se enquadra perfeitamente nessa definição. Após a sessão, o sentimento de perturbação, de comoção, é inevitável, e inefável.

Sob o trabalho de direção da Adriane Mottola, e com interpretações da Celina Alcântara e Pedro Nambuco, a peça materializa a violência social, econômica, sexual, racista e humana que atravessa todo morador de favela. Essa materialização etérea, divina, é a vingança que só a arte proporciona.

É a subversão do destino de um corpo condenado à sua desaparição, ao se silencio, e que, através da dramatização cénica, agora se perpetua tortuosamente na alma de quem assiste.

“No palco, todos os meus processos são no sentido de buscar que as pessoas se emocionem com o que aconteceu com a Cláudia, que se identifiquem e que se sintam mal também. A peça trata de questões pulsantes como racismo, misogenia, opressão, alijamento de direitos, e que não podem mais ser colocadas para baixo do tapete. Elas precisam ser trazidas para a ordem do dia” — explica Celina Alcântara, atriz do espetáculo.

O teatro brasileiro atravessa um interessante momento de compromisso com as problemáticas humanas que o permeiam como fenômeno social. Para Diones Camargo “O bom Teatro, no sentido de um teatro cujo compromisso seja não apenas com a qualidade técnica e o divertimento, mas principalmente com a profundidade da experiência compartilhada, cumpre duas funções necessárias: a de ser propositor de debates e motor para a expansão da sensibilidade.” E continua “Como propositor de debates, provoca nos indivíduos – e por consequência, na sociedade – questionamentos sobre temas que dizem respeito diretamente ao seu cotidiano; como propulsor, provoca de modo consciente as emoções da plateia, o Teatro se concretiza como acesso imediato a uma experiência sensível, poderosa e transformadora, que não pode ser comparada a nenhuma outra linguagem artística, já que é a orquestração de várias linguagens convergindo para um ponto em comum que é o humano em sua complexidade, com suas idiossincrasias, belezas e fragilidades.”

Regina Peduzzi Protstkof

Trechos da entrevista com Diones Camargo:

Por que decidiu escrever “A Mulher Arrastada”?

DC – Foi somente em junho de 2016 que me lancei de fato na escrita do texto ao ser convidado para um projeto em SP (um processo conjunto do coletivo 6 Dramaturgos, do qual eu participava na época ao lado de autores de outros cinco estados brasileiros). Do que me recordo bem é que quando tomei a decisão de finalmente levar à cena o ocorrido com a Cláudia, a primeira imagem que me veio era dessa mulher indicando partes do seu corpo ferido e fazendo referência ao tempo e ao espaço da sua própria narrativa, o percurso da sua existência cruel e precocemente dilacerada. Esse foi o disparador conceitual para a escritura.

Regina Peduzzi Protstkof

A partir daí mergulhei numa pesquisa que me deixou profundamente sensibilizado e comovido, principalmente quando passei a me dar conta que, na cobertura jornalística sobre o caso, a imprensa tradicional – com raríssimas exceções – fez exatamente aquilo que a sociedade espera que ela faça: silenciou os ecos da existência daquela mulher e a desumanizou. No decorrer das matérias publicadas na época, ficava evidente que à medida que o nome da Cláudia ia sendo aos poucos apagado, seguia-se o ocultamento de seu apelido, das suas referências pessoais, da memórias da sua família etc., numa tentativa de torná-la o mais rápido possível num objeto, numa “coisa” – um número que se encaixaria tranquilamente nas estatísticas.

Como poderia definir a experiência do teatro de resistência, tanto para os produtores quanto para espectadores?

DC – Como qualquer manifestação artística, o fenômeno do Teatro é consequência da realidade que o envolve. Sendo assim, o Teatro Político inevitavelmente acaba refletindo – com maior ou menor precisão – a consciência moral da sociedade e da época em que ele está inserido.

No caso do teatro brasileiro, por exemplo, é possível perceber que nas últimas décadas este esteve vagando entre dois extremos: ou hipnotizado pela evasão do teatro comercial ou soterrado por propostas de experimentação inócuas e igualmente afastadas da realidade social.

Ao meu ver, isso ocorreu porque refletia uma certa estabilidade econômica promovida principalmente nos governos de esquerda da primeira década do século XXI, nos quais a formação de plateias, estimulando o acesso a todo tipo de espetáculo, e as rupturas de linguagem eram mais importantes do que o conteúdo discursivo que estava sendo compartilhado com o público.

Numa sociedade democrática e estável essa variedade de manifestações artísticas é não somente natural como até mesmo saudável. Porém, no caso do Brasil, me parece que também era demasiadamente o arremedo de um sistema de produção teatral “europeizado”. Encantados por este modelo, acabamos nos esquecendo que, além de entreter ou romper paradigmas estéticos, a função do Teatro é provocar, questionar, mobilizar os espectadores. Um espectador que sai de uma sala de espetáculos da mesma forma que entrou sinaliza a erosão de um terreno fértil que em breve poderá vir a se tornar um desabamento desastroso. Creio que isso – aliado a transformações globais e tecnológicas de todo o tipo – colaborou para que ocorresse a convulsão que vivenciamos em nossa sociedade: os indivíduos, em sua falta de entendimento da realidade imediata que o cerca e das forças globais que a manipula, se deixaram amortecer e desinformar, e em sua ânsia para retomar o convívio das multidões e das experiencias sensoriais extremas, foram empurrados às ruas para derrubar qualquer coisa que vissem à frente, sem questionar com profundidade se isto era adequado ou não para sua comunidade.

No caso específico de “A Mulher Arrastada”, que desde sempre chamei de peça-manifesto e cuja escrita é uma consequência dessa convulsão social e da ruptura democrática que vivíamos no momento da sua escritura (e que vivemos desde então), o ocorrido com Cláudia Silva Ferreira servia de reflexo às feridas sociais que há muito estão escancaradas no Brasil.

Regina Peduzzi Protstkof

Há ali o racismo, evidentemente, mas também o feminicídio, a violência policial contra pessoas pobres e da periferia, a legitimação da sociedade que faz questão de virar os olhos para o extermínio de pessoas negras; era evidente a subordinação da imprensa e da mídia que fazem questão de deturpar as narrativas sobre os crimes cometidos pelo Estado colocando sempre a vítima em posição de suspeição. Mas além disso tudo (o que por si só já me afeta o suficiente a ponto de escrever uma peça que aborda estes temas), havia também um outro aspecto subjacente de uma realidade que estava muito latente naquela época: a violência simbólica contra uma mulher que há meses vinha enfrentando um processo de aniquilamento político e psicológico que se manifestava diária e midiaticamente através de intrigas e artimanhas de uma maioria de homens brancos, ricos e corruptos, de uma imprensa conivente e de uma sociedade elitista e colonizada, todos interessados em calar a voz não somente dessa mulher – da líder que ela era – mas principalmente dos seus 54 milhões de eleitores. E através de um acordo orquestrado de modo muito escancarado entre todos estes setores, se conseguiu o que queriam: calaram a sua voz e executaram um Golpe de Estado. Tentaram jogá-la no esquecimento também, e só não conseguiram por força da própria biografia desta mulher.

Olhando em retrospecto, hoje penso que esses elementos, em conjunto, acabaram se tornando motores para escrita de “A Mulher Arrastada”. Antes de tudo, é claro, é uma peça sobre a Cláudia e sobre outras mulheres negras e pobres deste país, mas também é uma obra cuja protagonista reivindica não apenas o direito de ser ouvida, mas também de ter o seu nome de volta depois deste ter sido arrastado e dilacerado em praça pública, em plena luz do dia, com uma multidão horrorizada porém inerte diante de tamanha violência.

Como continuam as apresentações?

Neste mês de junho faremos uma curtíssima temporada aqui em Porto Alegre – aproveitando um breve intervalo da itinerância – e imediatamente embarcaremos para MG, onde apresentaremos em Belo Horizonte e Uberlândia. Daí seguiremos para Manaus (AM) e Brasília em julho, São Paulo (SP), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Campos (RJ) em agosto, Porto Velho (RO) e mais seis municípios do RS em setembro, Juiz de Fora (MG) em outubro, até encerrarmos a circulação em Paraty (RJ), em novembro. Ao todo serão 30 apresentações em 28 cidades de 10 estados brasileiros, além de atividades paralelas tais como oficinas, debates, intercâmbio e Pensamento Giratório.

E em breve, quando o livro contendo o texto da peça for publicado pela editora Cobogó, torço para que o nome e a história da Cláudia cheguem a outros lugares que a montagem não chegará, e que sejam conhecidos por mais e mais pessoas.

******

Cláudia Silva Ferreira – mulher negra, pobre, 38 anos, mãe de quatro filhos biológicos e quatro adotivos, brutalmente alvejada pela Polícia Militar ao sair de casa no Morro da Congonha, para comprar pão para sua família. Depois dos tiros, seu corpo é atirado às pressas no camburão da viatura e arrastado ainda com vida, em meio ao tráfego da capital fluminense, sob o olhar horrorizado de motoristas e pedestres. É preciso não deixar morrer esse fato atroz, é preciso recapitalizar esse corpo. Atravessar a experiencia de uma arte consciente da história que a penetra, como fenómeno social, é um dever humano. Se a nossa pretensão é a de dar sentido à fugaz existência da nossa raça, além dos solenes devaneios metafísicos, se faz necessária nossa participação concreta nos debates dos quais somos atores históricos. Porque talvez a resposta para tudo não seja uma epifania no final do caminho. Talvez a resposta seja o caminho que escolhemos percorrer. Repito: Cláudia Silva Ferreira – mulher negra, pobre, 38 anos, mãe de quatro filhos biológicos e quatro adotivos.