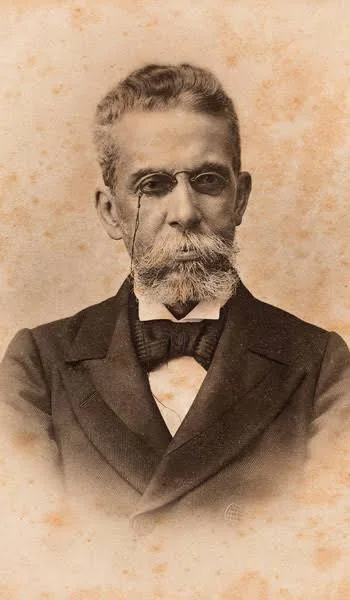

185 anos de Machado de Assis: Como o maior escritor brasileiro teve sua identidade racial apagada

Conhecido como maior escritor brasileiro de todos os tempos, a negritude de Machado de Assis é alvo de dúvidas

Por Nathália Shizuka

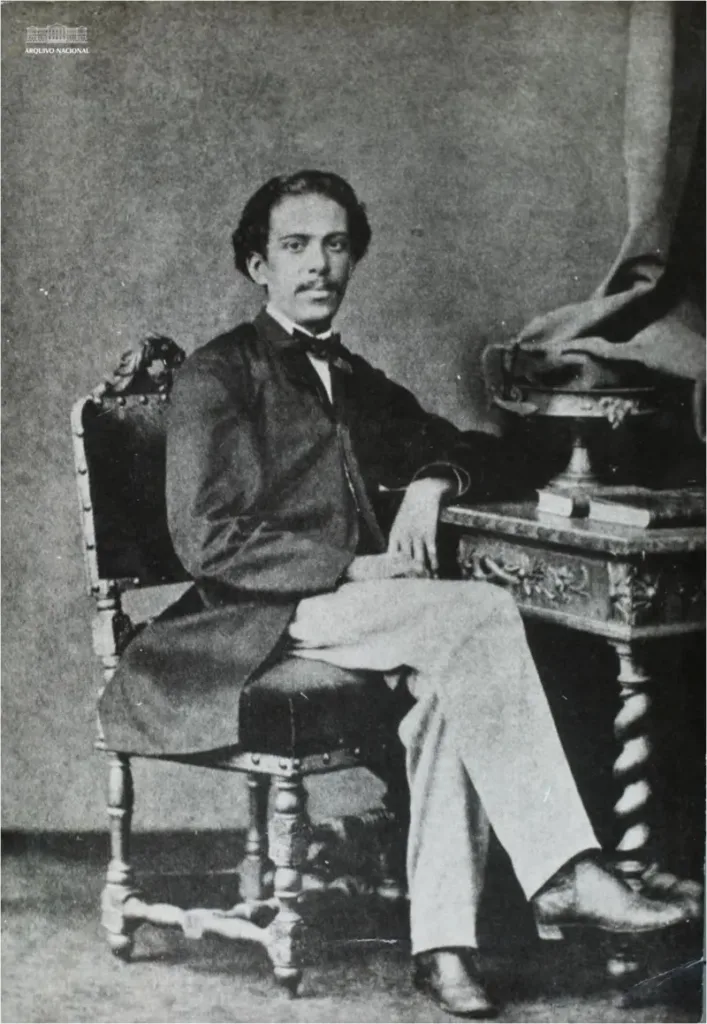

Traiu ou não traiu? É possível dividir os brasileiros em dois grupos: os que pensam que Capitu traiu Bentinho e os que acham que não passou de um simples devaneio. Autor de obras clássicas como “Dom Casmurro”, “Memórias Póstumas de Brás Cubas” e “Quincas Borba”, Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira. Sua escrita é marcada por uma profunda análise psicológica dos personagens, ironia sutil e crítica social. Ao longo de sua carreira, Machado de Assis explorou temas como a hipocrisia da sociedade, a ambição e a fragilidade humana, deixando um legado literário que continua a ser estudado e admirado até hoje.

Mesmo sendo uma figura tão importante, pouco se sabe sobre a identidade racial de Machado de Assis, que em 21 de junho, completaria 185 anos. Mas afinal, por que há tanta dúvida sobre a raça de uma pessoa tão importante para a história da cultura brasileira?

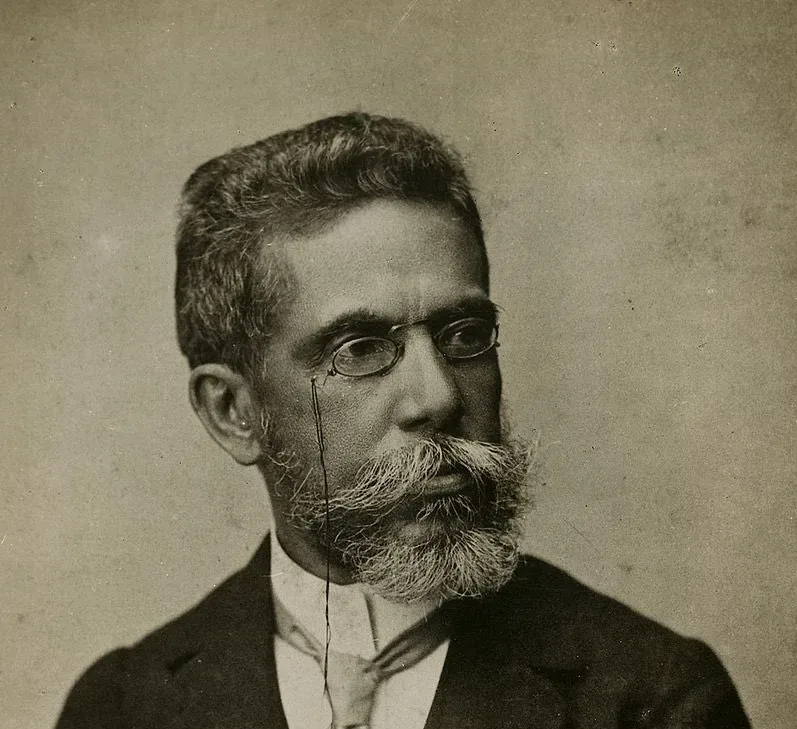

Sua certidão de óbito, escrita pelo escrivão Olympio da Silva Pereira, aponta que Joaquim Maria Machado de Assis, morto aos 69 anos em 29 de setembro de 1908, traz uma informação curiosa: a nona linha do formulário declara que sua cor era “branca”.

Mesmo com essa declaração, outros documentos históricos ajudam a compreender melhor a identidade racial apagada de Machado de Assis. Em uma carta enviada pelo poeta carioca Gonçalves Crespo (1846-1883) a Machado, com data de 6 de junho de 1871, o poeta, que era negro, se referia a Machado de Assis como “de cor como eu”.

“A Vossa Ex., já eu conhecia de nome há bastante tempo. De nome e por uma certa simpatia que para si me levou quando me disseram que era… de cor como eu”, diz o trecho da correspondência.

José Veríssimo (1857-1916), amigo de Machado de Assis, publicou um obituário sobre o escritor, no Jornal do Commercio, texto este intitulado ‘Machado de Assis: impressões e reminiscências’.

Nele consta a seguinte frase: “mulato, foi de fato um grego da melhor época”. O texto provocou uma reação em outro amigo de Machado, o jornalista, historiador e político Joaquim Nabuco (1849-1910). “Ele escreveu uma carta ao Veríssimo elogiando o obituário, mas dizendo que ele, Veríssimo, deveria retirar este trecho para o caso de uma futura publicação em livro do texto”, comenta Campos. “Eu não o teria chamado mulato e penso que nada lhe doeria mais do que essa síntese”, anotou Nabuco. “Rogo-lhe que tire isso, quando reduzir os artigos a páginas permanentes. A palavra não é literária e é pejorativa. O Machado para mim era branco, e creio que por tal se tomava: quando houvesse sangue estranho, isso em nada afetava sua perfeita caracterização caucásica. Eu pelo menos só vi nele o grego.”

Não há o histórico de documentos que relatem de que forma Machado de Assis se identificava. O que se sabe era que o escritor era negro, filho de pai pardo, alforriado e mãe branca.

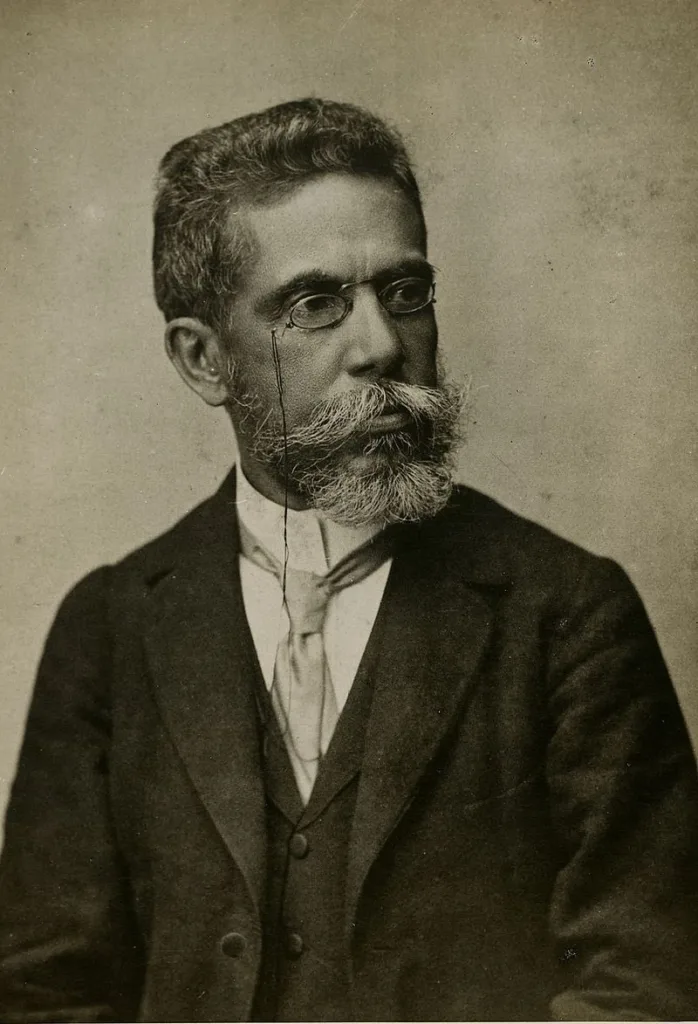

O apagamento racial nas representações de Machado de Assis

Na segunda metade do século XIX, chegaram ao Brasil diversas teorias raciais, também conhecidas como darwinismo racial, que afirmavam haver diferenças inatas entre brancos e não-brancos, inclusive do ponto de vista biológico. Essas teorias, predominantes nas ciências sociais, na biologia e na medicina, serviram de base para a eugenia. A eugenia defendia a separação e o isolamento das populações, estimulando a reprodução da população branca, tida como superior, e buscando o extermínio das populações negra e indígena, consideradas inferiores.

A eugenia fundamentou a teoria do branqueamento, que afirmava que o Brasil se tornaria um país totalmente branco no futuro. Isso seria possível por meio de uma política de imigração implementada pelo governo brasileiro, que trouxe milhões de europeus para o Brasil com a intenção de que se misturassem à população negra, que desapareceria gradualmente. Os seguidores dessas ideias racistas acreditavam que o país se fortaleceria com características europeias e que a miscigenação era a chave para tornar o Brasil uma nação branca, tanto em seu fenótipo quanto em sua cultura.

Além da estratégia de imigração, o branqueamento se manifestava também na representação de pessoas negras como brancas, como foi o caso de Machado. Em 1908, logo após a morte do escritor, José Veríssimo, escritor e historiador, escreveu um artigo para o Jornal do Comércio elogiando as qualidades do escritor e o chamando de “mestiço” e “mulato”. O artigo obteve bastante repercussão, e o jurista Joaquim Nabuco respondeu enfaticamente em uma carta pessoal, afirmando que Machado era branco.

Nabuco pediu a Veríssimo que removesse as referências à cor de Machado em futuras publicações, argumentando que a palavra “mulato” não era literária e era pejorativa. Ele sustentava que Machado deveria ser considerado branco e que a menção à sua ascendência africana era desnecessária e dolorosa. Esse episódio ilustra como as elites brasileiras da época tentavam redefinir a identidade racial de figuras importantes para alinhar com as ideologias do branqueamento.

Essas práticas de branqueamento não apenas negavam a diversidade racial do Brasil, mas também apagavam a contribuição cultural e intelectual de pessoas negras e mestiças. A representação distorcida de Machado de Assis é um exemplo de como essas ideologias influenciavam a percepção pública e a memória histórica, moldando uma narrativa que privilegiava a branquitude e marginalizava a herança africana e indígena.

Outra figura notável que foi vítima do fenômeno do branqueamento no Brasil foi André Rebouças (1838-1898). Rebouças era um engenheiro, inventor e abolicionista de ascendência africana, e sua identidade racial foi frequentemente minimizada ou reinterpretada para se alinhar com as ideologias racistas da época.

Rebouças, filho de um alfaiate negro e de uma mãe mestiça, teve uma carreira notável e desempenhou um papel significativo na luta pela abolição da escravatura no Brasil. Apesar de seu importante trabalho e contribuições, ele frequentemente enfrentou a tentativa de redefinir sua identidade racial para acomodar os padrões sociais da elite branca. Em diversas ocasiões, Rebouças foi retratado como “mulato claro” ou com sua ascendência africana minimizada, a fim de aproximá-lo dos ideais de branquitude prevalecentes na sociedade brasileira do século XIX.

Assim como no caso de Machado de Assis, essas tentativas de embranquecimento não só distorceram a realidade da herança racial de Rebouças, mas também subestimaram a significância de sua identidade afrodescendente em suas realizações e na sua luta pela justiça social.

Despolitizaram as obras de Machado

Além da tentativa de embranquecer a aparência física de Machado de Assis, há um fenômeno ainda mais marcante: o branqueamento de sua atuação política. Por muito tempo, o escritor foi visto como alguém que compactuava com as classes dominantes da época, além de não se posicionar contra a escravidão e ignorar a realidade da população negra no Brasil, embora essa lhe tocasse diretamente.

Nas últimas décadas, porém, vem ganhando força uma leitura que considera, entre outras questões, sua condição de homem negro, livre, letrado, filho de pai alforriado e politicamente atuante em uma sociedade escravocrata. Dessa forma, embora não esteja presente em sua obra literária uma voz assumidamente negra (ao contrário de outros escritores negros que foram seus contemporâneos, como Luiz Gama ), Machado não aderiu ao discurso da branquitude. Sendo muito crítico e usando da ironia para expor suas opiniões sobre a hipocrisia da burguesia na época.

A professora e historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto, em um seminário na ABL, afirmou: “Machado de Assis, ao longo de sua trajetória, fez-se um grande apoiador de outros homens de cor como ele. Uma forma de desqualificar a postura de Machado em relação à ascendência africana é justamente dizer que ele teria se afastado de suas origens, que não teria se envolvido com os debates acerca dos destinos dos africanos e descendentes no Brasil”. Ela cita a presença de José do Patrocínio em seus textos, agradecendo a participação de Machado de Assis nas lutas abolicionistas.

Essas práticas de embranquecimento não apenas distorceram a realidade da herança racial de Machado de Assis, mas também subestimaram a significância de sua identidade afrodescendente em suas realizações. Nos mais de 500 anos de descobrimento do Brasil, Machado é mais um gigante que teve sua identidade racial apagada.