Moradora de Arcoverde (PE), conheça Benedita, artista travesti preta sertaneja e #ArtistaFODA desta semana

Foto: Kaian Alves

Por Dayanna Louise

“O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão”. A sentença profética, atribuída ao líder religioso Antônio Conselheiro, nos convoca a refletir sobre efemeridade, mobilizações e processos de transformação social, categorias bem presentes na trajetória da #ArtistaFoda desta semana. Gabi Cavalcante tem seu berço na periferia de São Paulo onde precisou lidar desde muito cedo com experiências denominadas por ela de “não-lugar”. Ainda na infância, inverteu a rota do maior fluxo migratório do país passando a morar no sertão pernambucano. Por entre caatinga seca e campinas verdejantes, forjava suas raízes numa terra constituída por mil veredas.

“São muitas que habitam nessa minha corpa. Eu sou essa pessoa que é travesti, que é preta, periférica, artista, sertaneja, da rua”.

“Gosto de falar que sou da rua porque acho que tudo começa na rua, tudo passa pela rua, esse lugar que é o lugar de trânsito, de transitar. E assim, entendendo o lugar que ocupo, esse lugar que é o nordeste, o sertão, o interior de Pernambuco, a periferia da periferia. Eu moro em Arcoverde, uma cidade que tem mais ou menos oitenta mil habitantes. Uma cidade que é católica, que é branca, que quer ser elitista, comandada por padres, homens brancos, enfim. Então pra mim é muito importante ocupar esse espaço, tensionar esses lugares que é o lugar da colonização, da higienização, inclusive na cultura. Se o que é considerado arte é apenas essa arte cisgênera, branca, que tem a Europa como referência, que é pensada a partir da colonização, da dizimação dos povos e do desaparecimento de corpos dissidentes, eu prefiro me considerar uma artista do contra ou contra artista, pois a minha arte tem sem sido produzida a partir das minhas referências, das minhas ancestrais, ancestrais que estão vivas e que faz essa arte ser potente. Uma arte que acontece, que é questionadora e que também diverte, porque eu tenho o direito de me divertir.”

Foto: Anderson DInho / Divulgação Lamento da Força

Radicada em Arcoverde, um dos berços tradicionais da cultura popular pernambucana, Gabi Cavalcante cresceu por entres manifestações culturais que movimentam a cidade: samba de coco, boi, maracatu. Sobretudo no ciclo carnavalesco e junino, grupos e associações tomam as ruas com suas cores e ritmos, atraindo turistas de várias partes do país e do mundo. São nesses folguedos, por vezes carregados de tradição e conservadorismo, que nossa artista iniciou sua jornada artística, sem abrir mão de questionar e disputar às normas de gênero presentes nos rituais:

“Quando eu tinha 10, 12 anos por aí, comecei a me aproximar de um grupo chamado Brincante Cênico. Cheguei lá e acabei ficando. Aprendi a andar com perna de pau, dançar quadrilha. Cheguei a me apresentei no São João da Cidade. Depois participei de grupos de teatro, de dança, mamulengo e da brincadeira do boi. Durante muito tempo eu fiz a Catirina, aquela personagem que fica grávida de Mateus e começa a ter desejo de comer a língua do boi. De vez em quando ainda faço, inclusive eu amo. Em Arcoverde, a Catirina só era feita por homens, por corpos cisgêneros masculinos. Quando me reconheci travesti, continuei a fazer o papel. As pessoas não entendiam bem a situação, ficavam confusas ao ver uma corpa travesti naquele lugar. Eu sentava com o povo que brincava no boi e falava sobre gênero, travestilidades, sobre as nossas necessidades, as nossas urgências. É muito importante conversar com a comunidade porque é ela quem faz o brinquedo. Acredito que a cultura é viva e através de muito debate, de conversa, as coisas foram acontecendo.”

Se os folguedos populares se apresentavam enquanto espaços de acolhimento, as portas do mercado cultural estavam fechadas. Na grade de programação dos festivais, na composição das equipes ou em qualquer outro espaço de produção cultural não havia vaga para aquele corpo. No espaço escolar, a realidade não era tão diferente: desrespeito ao uso do nome social e ameaças de morte por parte de um colega de turma tornava a sala de aula um espaço pouco atrativo. Era preciso recorrer a arte para se manter viva.

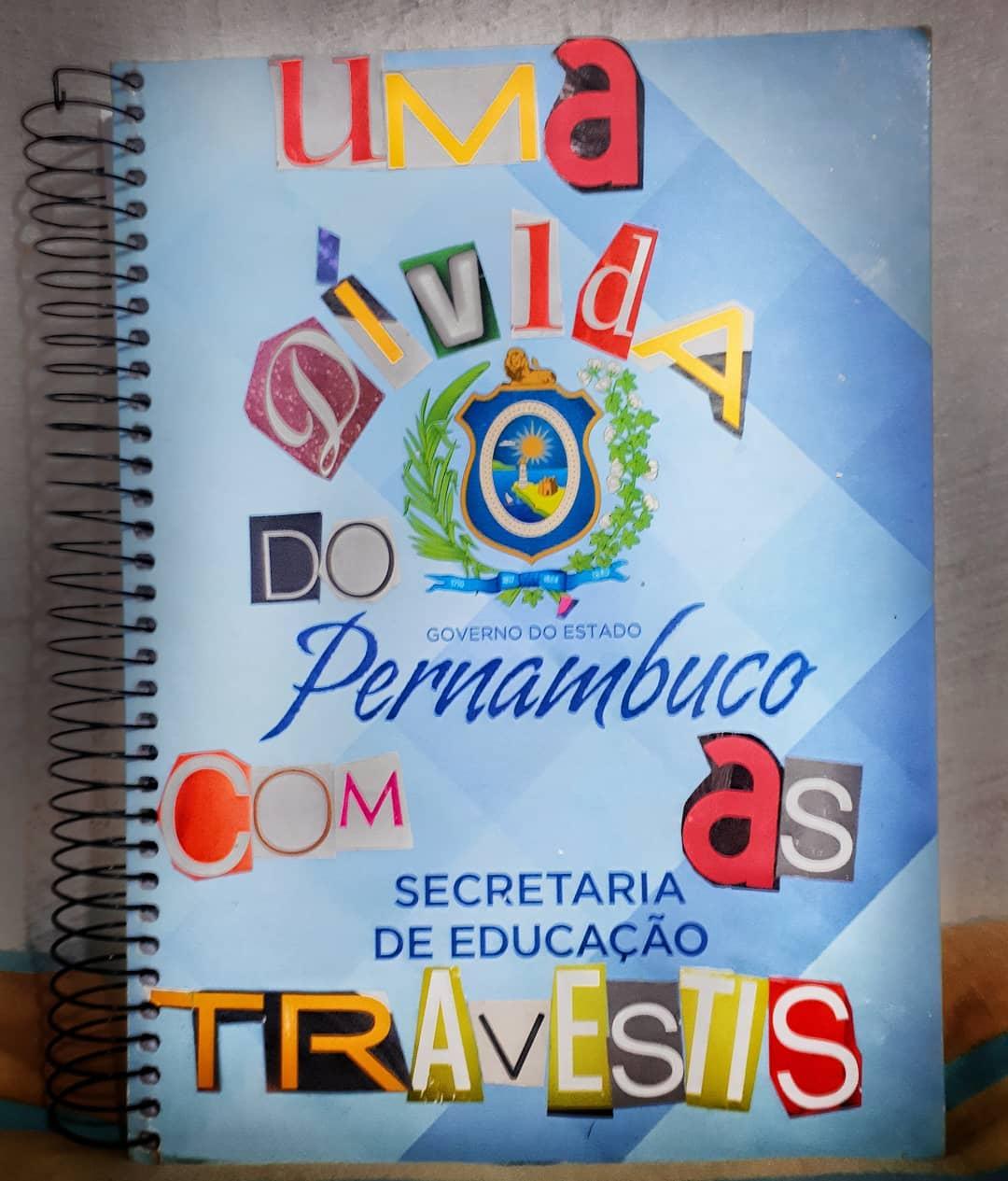

Colagem / Acervo pessoal

“Eu sempre recebia o caderno escolar do governo e nunca consegui usa. Primeiro porque não era atrativo mesmo e aquele brasão estampado na capa pra mim era sinônimo de violência. Um dia cheguei em casa, fiz uns recortes e fui montando em cima da capa. Eu só postei a colagem depois que me formei na escola. Dia desses, vi que a colagem foi muito compartilhada pelas redes sociais. Sempre que eu vejo acabo me lembrando de tudo que passei na escola. Acredito que o governo do estado de Pernambuco tem uma dívida com a gente, uma dívida que não é só do governo, nem da secretaria de educação, mas é do Brasil. Uma dívida que já está sendo cobrada por nós e que eles devem pagar.

Das poucas lembranças positivas do espaço escolar, ela recorda de uma mostra de cinema ofertada na escola através da Secretaria Estadual de Educação. Por uma noite, o quadro da sala de aula virou tela de projeção. Nele foram exibidos narrativas cinematográficas referente ao cotidiano da população trans e travesti. O debate realizado após as exibições ofertavam subsídios para construções de estratégias de enfrentamento às violências de gênero, raça e sexualidades no espaço escolar. Após dois anos, a mesma ação foi realizada em outras unidades escolares da rede pública de ensino. Um dos filmes exibidos na sessão tinha a assinatura de um nome que nos é bem familiar: Gabi Cavalcante. Ela nos conta um pouco sobre sua atuação e referências no mercado audiovisual.

Na Mira. Acervo pessoal

“Tenho experimentado vários lugares, até porque não dá pra viver fazendo uma coisa só. No audiovisual já atuei na direção de arte, assistente de direção, como realizadora, atriz. Produzi videoarte, videoclipes, ofertei oficinas em importantes festivais de cinema como o Recifest. Parte dos meus trabalhos pode ser conferido nas minhas redes sociais, como por exemplo o “Posso te fazer um pedido?”. O vídeo arte “Cadê minhas irmãs?” integrou a a exposição coletiva “Oh, I love Brazilian Wonen!” realizada no ano passado em Nova York. Nele, eu denuncio a contradição de morar no país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo e também o que mais busca material pornográfico relacionado aos nossos corpos. Sou realizadora junto com Renna Costa do videoclipe “Lamento de Força Travesti” que já participou de inúmeros festivais de cinema e foi indicado na categoria melhor música ou videoclipe pelo Prêmio Megafone. Recentemente fomos eleitas como melhor videoclipe nacional no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA”.

“Esse trabalho é muito importante porque algumas semanas antes da gravação eu tava recolhida na Jurema, pra ser consagrada. Passei de um processo de reconexão espiritual para outro processo de reconexão com outras gatas, afinal já fazia tempo que a gente não tinha contato assim presencial por conta da pandemia. E naquele set, vendo corpos travestis conversando, falando de suas vivencias, produzindo arte, pra mim foi um encontro super potente. E isso é muito visível no trabalho, um trabalho que fala sobre vida, sobre ancestralidade. Você vê lá a fumaça do cachimbo que na jurema é uma forma de se conectar com nossos antepassados. E essa minha ancestralidade é a minha referência. Eu penso a ancestralidade não como algo distante, algo que passou, ficou pra trás, mas como um lugar mais palpável. Enquanto candomblecista e juremeira, eu tenho uma corpa que me permite se comunicar com os encantados, com os orixás, me conectar com essa ancestralidade e isso de certa forma está presente em tudo que faço. Eu também tenho minhas amigas como referência, especialmente as pretas que estão comigo, gente que tá disposta a destruir, porque é isso: eu também faço arte para destruir esse Brasil colonial, esse Brasil mesquinho. E é isso, vou armada nunca rendida”.

Solo para Benedita / Acervo pessoal

Solo para Benedita / Acervo pessoal

Sobre o processo de articulação com outras artistas trans e travestis do sertão de Pernambuco, Gabi Cavalcante destaca a dificuldade de construir projetos mais coletivos, especialmente após o avanço do neoconservadorismo no país e a promoção de estratégias que visam desarticular a produção de corpos dissidentes. Apesar disso, assumiu a responsabilidade junto a outros coletivos LGBTs de promover o Encontro Jacinta de Arte e Guerra, realizado em janeiro de 2020. O evento foi pensando enquanto espaço de visibilidade para a produção cultural de corpos dissidentes, estreitando o diálogo entre centro e periferia através de música, cinema, dança, performance e rodas de diálogos. O nome dado ao encontro é uma homenagem a uma figura bastante representativa e, ao mesmo tempo, pouco valorizada na história arcoverdense.

“Jacinta foi uma travesti preta, periférica aqui de Arcoverde que conseguia circular em vários espaços da cidade. Ela andava tanto na periferia quanto tinha acesso à classe social mais alta. Só que, segundo relatos, essa suposta aceitação se dava pelo fato dela ser caricata, de sempre fazer o povo rir. Na época não se tinha uma consciência de que isso também era uma forma de violência. Nos anos 80, ela chegou a integrar os grupos de teatro da cidade, só que não aparecendo nos palcos ou coisa assim. Ela cozinhava para os artistas. Veja que interessante: ela alimentava literalmente os artisas. Pra mim ela é essa corpa ancestral, revolucionária e que infelizmente não chegou aos 35. Ela morreu nos anos 90. Quer dizer, morreu não. Foi morta, assassinada”.

Os processos de disputa em torno deste genocídio tem sido argumento bastante presente nas performances apresentadas pela artista. A aproximação com esses experimentos ocorreu a partir do contato com a discografia de uma das maiores referências da música popular brasileira. Ao ouvir “Benedita”, lançada por Elza Soares em 2002, nossa entrevistada se encantou pela história de uma travesti que, expulsa de casa, sobrevive do comércio de sua própria carne no Planeta Fome. Sob a voz de uma das maiores cantores da música popular brasileira nascia Benedita Arcoverde, disposta a ganhar não apenas mentes e corações, mas o mundo.

Foto: Acervo pessoal

“Quando ouvi a música de Elza Soares acabei criando Benedita. Sempre gostei desse nome porque ele me atravessa, acho muito simbólico também. Daí eu peguei a música e criei uma performance chamada “Solo para Benedita”, baseada na experiência de um corpo monstro. Foi aí que resolvi experimentar as coisas ruins que as pessoas jogavam contra mim e usar na performance, já que ser uma travesti preta no Brasil é babado. Isso foi no carnaval de 2015, em Arcoverde mesmo. Lembro que a recepção não foi das melhores, tipo, as pessoas não entenderam como alguém que era considerada não humana por eles mesmo estava assumindo isso publicamente. Na época teve muitos comentários, as pessoas me empurravam, cheguei até a sofrer violência física, psicológica, familiar também. Se fosse uma drag queen com rosto de boneca Barbie talvez fosse bem aceita, acolhida, mas eu estava ali pra assustar mesmo. Eu gosto de assustar. Então, Benedita acaba sendo uma terrorista da arte, uma invenção que foi criada pra lidar com as mazelas que o Brasil dá pra gente”.

Performance, atriz, diretora, artista visual, preta, travesti, sertaneja, brincante popular, dançarina, escritora, periférica, agitadora cultural. Quantas palavras cabem no corpo de Gabi Cavalcante? Cada verbete compõe uma trincheira de resistência contra as mazelas sociais lançadas contra corpos dissidentes. Com consciência ética e política, a artista (ou contra artista) tem reelaborado os discursos de ódio e transformado em arte potente que pode ser conferida em sua rede social @benedita_arcoverde. São movimentos que tem transformado a aridez do sertão em solo fértil, repleto de vida, fôlego e possibilidades de existência. Sim, o sertão tem virado mar. E se remar é arte, a produção artística de Gabi Cavalcante mostra que tem prumo, rumo. Com braços incansáveis, olhar fixo e fôlego inesgotável, navega movida por velas de esperança. Não importa a direção do vento, na arte e na vida não há espaço para covardia.

Foto: Acervo pessoal

Cadê Minhas Irmãs

Dayanna Louise Leandro dos Santos é doutoranda em Educação pela UFS. Mestra em educação e bacharela em serviço social/UFPE. Licenciada em História e Especialista em História do Nordeste/UPE.