Cuando el derecho al territorio cede lugar al lucro: Belo Monte en el Tribunal de los Pueblos

La expulsión de las comunidades tradicionales durante la construcción de la Usina de Belo Monte fue el primer caso presentado en el evento

Joyce Nunes, de la Cobertura Colaborativa NINJA en la COP30

“En memoria de quienes no tuvieron justicia, de quienes no tuvieron sus nombres en las listas porque desaparecieron, de quienes fueron asesinados, torturados y deshumanizados. El Tribunal de los Pueblos es por todos ellos.”

Con esta declaración de la coordinadora del Instituto Zé Cláudio e Maria, Claudelice Santos, y bajo las bendiciones y protecciones de un ritual conducido por diversos pueblos, comenzó el Tribunal de los Pueblos contra el Ecogenocidio.

El evento es organizado por el Movimiento Organizaciones de Base por el Clima, conocido como la COP del Pueblo. Se desarrolla paralelamente a la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), realizada por la ONU en Belém do Pará en 2025. El objetivo de la iniciativa es servir como espacio de denuncia para pueblos, territorios y comunidades afectados por diversos casos de retirada de derechos, violaciones territoriales y, en muchos casos, de la propia vida. No posee poder judicial ni político, pero sí una gran capacidad para visibilizar mundialmente violaciones de derechos.

El primer caso presentado fue la expulsión de comunidades y pueblos tradicionales durante la construcción de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte, obra que afectó a cerca de 40 mil personas y que completa 14 años en 2025. Las obras comenzaron en 2011, en Altamira, en el Medio Río Xingu, y se finalizaron en 2021.

La denuncia presentada por el procurador simbólico Eryck Batalha, del Instituto Fogo Cruzado, señala responsabilidades de la empresa Norte Energia, del Consorcio Constructor Belo Monte, del financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y del gobierno federal, representado por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA).

Según el procurador, la empresa incumplió las determinaciones legales pactadas, aun habiendo firmado compromisos en el Plan Básico Ambiental (PBA). El documento divulgado por la organización del evento indica que el formulario de registro elaborado por la empresa no estaba escrito en un lenguaje accesible para el público objetivo y que el valor de las indemnizaciones no cubría los costos de una nueva vivienda adecuada a los modos de vida ribereños. Además, el IBAMA es acusado de omitir la fiscalización del cumplimiento de los acuerdos ambientales y sociales, ignorando la aplicación de las condicionantes al emitir las licencias de operación.

Mônica Brito es una de las habitantes afectadas por la construcción de la Usina y expulsada de su territorio en 2011. Relata que su salida también implicó un proceso de aislamiento social, pues fue separada de vecinos y familiares, y que durante ese período recibió órdenes judiciales que le impedían circular por Altamira en compañía de personas vinculadas a las movilizaciones contra la Usina. Mônica también destaca el aumento de la violencia en la región con la llegada de nuevos residentes, señalando que la mayoría de las víctimas eran jóvenes negros y pobres que pasaron a vivir bajo amenaza constante. Hoy vive de alquiler y afirma no haber recibido indemnización suficiente para adquirir una vivienda.

“Tenemos mucha esperanza en este Tribunal, porque el resultado de estas palabras es un producto de dignidad. Eso es lo que queremos: dignidad, respeto, justicia, justicia climática, justicia para nuestros cuerpos”, declaró al finalizar su testimonio.

Cuando las movilizaciones gritaron: ‘¡Paren Belo Monte!’

Durante el proceso de aprobación del proyecto, las comunidades tradicionales se manifestaron contra la Usina, denunciando los impactos que la represa tendría en los territorios, en sus costumbres y en sus modos de vida. Los principales temores de la población estaban relacionados con las consecuencias de instalar una megabarrera en el Río Xingu, hogar de diversas especies como peces migratorios y tracajás (tortugas de río amazónicas), pero también con la vida del propio río y de los ribereños e indígenas que habitaban la región. La población alertaba sobre la expulsión de miles de personas para viabilizar las obras y, en el caso de las 23 etnias afectadas, sobre la llegada desordenada de nuevos residentes y el avance de la explotación ilegal de madera que ya degradaba las tierras indígenas de la región.

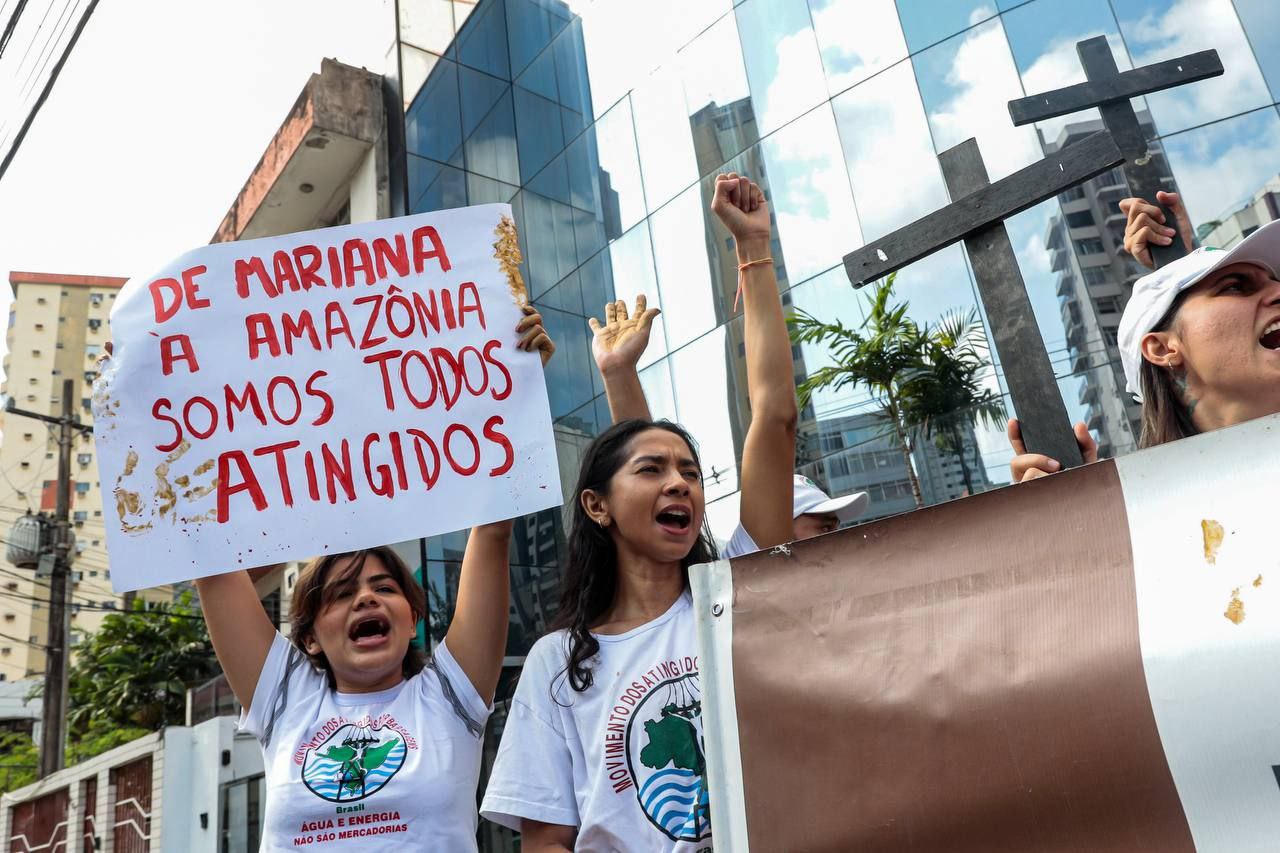

Las movilizaciones contra la construcción trascendieron Altamira, alcanzando repercusión nacional con actos en diversas ciudades de Brasil que reunieron a cientos de personas en el movimiento conocido como “Pare Belo Monte”. Las manifestaciones unieron a comunidades tradicionales, distintos sectores de movimientos sociales, ambientalistas, investigadores, pastorales sociales y a la población en general.

“Nuestra lucha contra la Usina fue organizada en Belém por el Comité Metropolitano Xingu Vivo para Sempre. Organizábamos actos, movilizaciones en las calles, hacíamos llamados nacionales y llegamos a ocupar el campamento de obras de Belo Monte, mostrando la fuerza de las movilizaciones que denunciaban esa política de lucro por encima de la vida y que no sirve, en absoluto, a las vidas de la Amazonía”, relata la concejala de Belém, Vivi Reis, quien inició su militancia en medio de los actos contra la Usina.

A pesar de no lograr impedir la construcción, las extensas movilizaciones consiguieron que se establecieran 23 condicionantes para mitigar los impactos de la represa. Según una versión preliminar del proyecto disponible en el IBAMA, dichas condicionantes incluían la regularización fundiaria de todas las tierras afectadas, un plan de vigilancia y fiscalización de los territorios indígenas, la garantía de acceso al embalse y la indemnización a las comunidades expulsadas. Sin embargo, más de una década después de la instalación, el caso llega al Tribunal de los Pueblos como un crimen que materializó la tragedia anunciada por comunidades tradicionales y por miles de personas que se movilizaron en las calles.

Sentencia

Con 21 casos analizados, el Tribunal de los Pueblos fue estructurado en tres ejes temáticos: Falsas Soluciones Climáticas, Violencia en el Campo y Grandes Emprendimientos.

Al cierre de las actividades, se entregó un documento presentado simbólicamente como una “sentencia”. El documento reúne las denuncias presentadas y propone recomendaciones de medidas a ser adoptadas. La entrega fue realizada al procurador Rafael Martins, del Ministerio Público Federal, responsable de dar los encaminamientos correspondientes.

Otra acción simbólica del cierre fue la transformación del Tribunal de los Pueblos contra el Ecogenocidio en el Tribunal Autónomo y Permanente de los Pueblos contra el Genocidio, con nuevas ediciones ya previstas para 2026, cada una con nuevos casos a presentar.